こんにちは。さんち編集部の杉浦葉子です。

日本で最も美しい村のひとつに認定されている、奈良県吉野郡吉野町。その吉野町で江戸時代から手漉き和紙の技術を代々受け継いできたという「福西和紙本舗」を訪ねました。

吉野町は奈良県のほぼ中央に位置し、町の中心部を清流吉野川が流れる、水源豊かな里です。広く穏やかな吉野川を眺めながら、国道から逸れたのぼり坂道へ。どんどん細く、勾配が急になっていく坂道に少し不安になったころ、ようやく「福西和紙本舗」の看板が。工房の前には、まぶしいほど真っ白な板がずらり。手漉き和紙の天日干しです。

お話をお伺いしたのは、福西家6代目の福西正行さん。奈良県伝統工芸士に認定された手漉き和紙職人であり、「表具用手漉和紙 (宇陀紙) 製作」選定保存技術保持者です。宇陀紙とは、文化財の修復紙としても使用される質の良い和紙で、現在では日本だけでなく世界の文化財修復にも使われているといいます。

軒先には「吉野で古くから紙を漉いている家」という意味の額。薬師寺の管主であった高田好胤氏によるもの。

軒先には「吉野で古くから紙を漉いている家」という意味の額。薬師寺の管主であった高田好胤氏によるもの。吉野の地では、かつて200軒以上もの家が紙漉きの仕事に携わっていましたが、今では数軒を数えるのみ。和紙に文字を書くことが減り、需要がなくなってしまったという時代の変化もありますが、紙漉きを離れた家の多くは、林業が盛んな時代に、吉野山の間伐材を使った割り箸の加工業へと転向したのだといいます。「うちは、4代目にあたるおじいさんが頑なに紙漉きを続けようとしたんや。だからこそ、今がある。それは感謝してもしきれへんよ。」と、正行さん。お父さんである5代目の弘行さんに弟子入りして33年。「小さい頃から仕事は見ていたけど、材料の調合も時間も、数字なんてない。教えてくれるものではないから、経験と感覚で覚えていく感じやったな。」2年前に弘行さんが他界され、正行さんへと代がわりをしました。

果てしなく手間ひまのかかる下準備

ひとことに紙漉きといえど、福西和紙本舗では紙の原料になる楮(こうぞ)を吉野のこの地で育てるというところからはじまります。

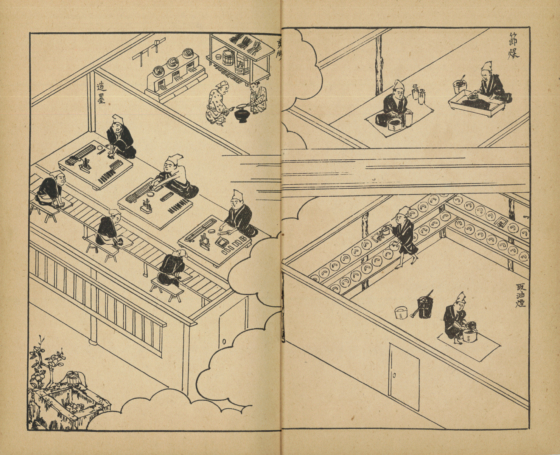

大きいものでは3mにもなるという楮。何度も芽かきや草刈りをし、秋に葉が落ちた楮を年明け早々に刈り取ります。お正月休みは返上。楮の原木を4時間蒸し、剥いだ樹皮である黒楮(くろそ)から、さらに黒い皮を丁寧に削り取ったものが白楮(しろそ)。この白楮を晴天の日に、凍てつく吉野川の水に浸けてさらすのだといいます。さらに、繊維を緊密にするために2年もの間、天日で干して貯蔵。白楮の傷の部分を取り除いた後、大きな釜の木灰汁で楮煮きをします。楮煮きをしたものは、紙素(かみそ)。水洗いして灰汁を洗い出した後、さらに細かな塵を取り除きます。

————と、ここまででもかなりの時間と手間。「この、原料の準備がとても大変な作業。でもここを手抜きしたら、質の良い紙にはならへんよ」と、正行さん。

紙漉きをする日には毎朝行われるという作業、紙素打ちを見せていただきました。代々使われてきた広く大きな御影石の上で、樫の棒で紙素を手打ちします。タンタンッ、タンタンッ…リズミカルに、力強く。「寒い季節は、これで身体がぬくもるねん。夏は、さすがに暑いわ。」叩けば叩くほど、楮の繊維が細かくなって絡み合い、強い和紙になるのだそう。

石の台はずっと使っていけるが、樫の棒はやはり減っていくのでいずれ交換が必要。

石の台はずっと使っていけるが、樫の棒はやはり減っていくのでいずれ交換が必要。「紙漉きに一番大事なのは、水。吉野山の澄んだ水。」

ようやく、紙漉きの作業です。山からひいた軟水を水槽になみなみと張り、そこにやっと準備ができた楮の紙素と、白土、ノリウツギの樹皮を細かく削いだ糊を入れ、ムラのないようによく混ぜます。白土を入れることで紙漉きの技術としては高度になるものの、湿気を吸収して紙の収縮を防いでくれるのだといいます。また、虫が喰わない良い紙になるのだそう。

まるで生きているように、とろりとまろやかな水。「常に動いてる水を使わんといかん。寒くなるほど、いい紙ができる。水温が低いと紙がキュッとしまって、糊がよく合うんよ。」文化財の修復に使う上質な紙は特に、寒い冬場にしか漉かないのだそう。この地が紙漉きの産地として根づいたのは、吉野の風土が生み出した、澄みきった水があったからこそです。

漉きあげた紙を重ねるとき、一枚一枚の間に糸をはさむことで後からはがしやすくなる。

漉きあげた紙を重ねるとき、一枚一枚の間に糸をはさむことで後からはがしやすくなる。

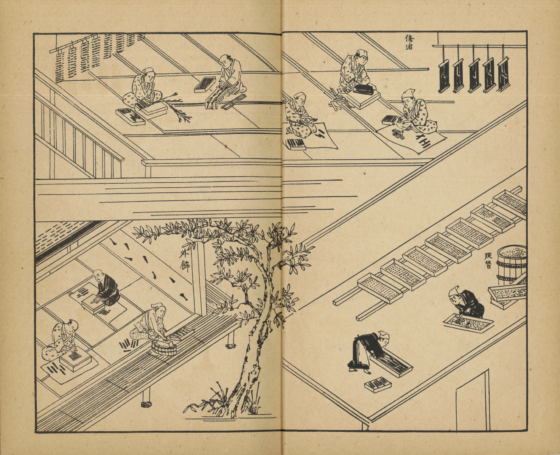

漉いた紙は、1日重りをのせて水分を押し出した後、天日干しで干されます。馬の白いたてがみで作られた刷毛を使い、松の木の干し板に撫でつけながら貼るという丁寧な作業。正行さんの奥さん、初美さんは、福西家にお嫁に来てから先代の弘行さんに毎日和紙のことを教わり、今では伝統工芸士に。「お義父さんが優しかったので、大事にしてもらえると思ってここにお嫁に来たんです(笑)。話好きのお義父さんは、お客さんが来たらずっとよもやま話をしているような人でした。私もそれを聞きながら、紙のことを勉強したんですよ」。

湿気のある、ほどよい状態で板に貼らないと、はがれて飛んでしまう。季節によっても水分の含み具合が変わるので、使う刷毛の柔らかさを変えながら、微妙な水分調節をしているのだそう。1枚の重さが約10キログラムにもなる板を両手に抱えて運ぶ重労働も、初美さんにとっては日々の生活の一部。

いい仕事ができるのは、いい道具があってこそ。

紙漉きに使う簀(す)。漉く紙が薄いほど、簀も繊細なものを使います。一般的には竹ひごのものが主流ですが、こちらでは特別に作られた茅(かや)素材。今では、この道具を作ることができる人も少なくなってとても貴重なのだそう。さまざまな道具が、伝統の技を支えています。

「伝統の技は、つづけて、つたえて、つなげなくては。」

正行さんは、先代の弘行さんが遺したこの言葉を大切にしているといいます。「伝統の技は、つづけて、つたえて、つなげなくてはあかん」。手漉き和紙の技が他の伝統を支え、他の伝統の技が手漉き和紙を支えている。ひとつの技が消えると、複数の技が消える。だから、途切れさせてはいけないし、次の世代の為にも続けなければならないということ。吉野和紙がなければ、おそらく文化財の修復もできなくなってしまう。そして、道具を作る人が居なくなれば紙漉きさえもできなくなってしまう。すべては、つながっているのだということです。

正行さんの娘さんは「早く紙漉きをしたい」と跡を継ぐ意志があるのだそう。「まだ外で働いてたらええねん」。とぶっきらぼうに言いつつも、「つながる」可能性に、どこか嬉しそうな正行さんでした。

山の恵みがもたらした、吉野手漉き和紙。工芸が育った背景には、その産地の風土が色濃く映し出されています。福西和紙本舗の漉く和紙には、吉野の里山が漉き込まれているようでした。

福西和紙本舗

奈良県吉野郡吉野町窪垣内218-1

0746-36-6513

http://fukunishiwashihonpo.com

文:杉浦葉子

写真:木村正史