こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

◇あらたまの年をことほぐ

1月某日。

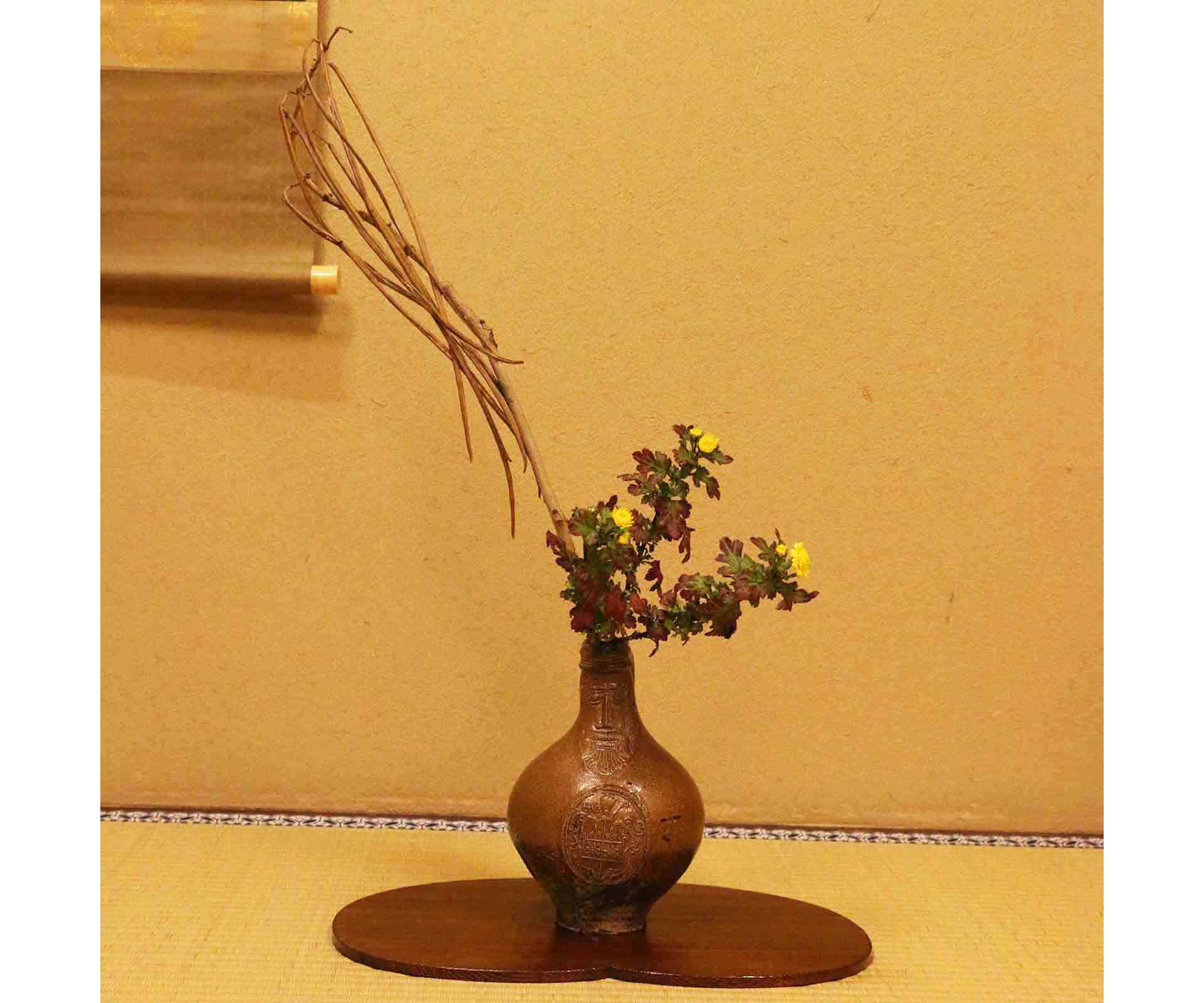

お茶室に入ると、床の間の飾りがまず目に飛び込んできます。

青竹に挿してある柳は、長く畳へと伸びています。上の方は輪っかに結ばれていました。ひとつずつ、宗慎先生が解説してくださいます。

「これは結び柳。最近では料理屋などで飾られているのを見かけることが多いのですが、そもそもは御所の飾りから来ています。起源は諸説あるのですが、もともと中国では別れの際、また会えますようにとまじないの意味を込めて柳を結んだものを渡す習慣がありました。詩人の王維(おうい)が友人との別れを詠んだ漢詩にも『客舎青青 柳色新たなり(出立する宿のそばの柳が雨に濡れて青々として)』と柳が詠いこまれています。

柳という木は水辺にあるでしょう。空を目指してどんどん育っていくのに、葉は育つほどまたどんどん下に、水に触れるほど伸びる。空を目指していったものが再び下へと伸びてくるのが、生命の循環、無限のループのように思われたんですね。

床の間に結び柳を飾る時は、花筒のなかに水を入れてしまうとダメなんです。どんどん芽を吹いてしまいます。柳は切ったぐらいでは枯れません。それくらい生命力の強いものだから、あらたまの年をことほぐ時に柱に掛けて、魔除けと繁栄の願いを込めて作られていたんですね。新年の代表的な飾りもののひとつとして、好まれてきました。上からざっと下ろしてあるのは龍に見立ててあるともいいます」

もうひとつ、結び柳の横に掛けられたふさふさとした飾りは、蓬莱飾(ほうらいかざり)または掛蓬莱(かけほうらい)と呼ばれるもの。緑の長いひげのような部分は、ヒカゲノカズラ、という植物だそうです。

「クリスマスリースの正式な材料ですね。クリスマスが本当は12月24日ではないって知っていますか?聖書にはキリストがお生まれになった日付の記述は、一切ありません。ローマ教皇庁が、後から決めた日付です。

クリスマスの直前に、二十四節気だと何がありますか?冬至ですね。1年で最も日が短い日です。ヨーロッパなど冬が暗く寒い地域は、春を待ちわびる思いが切実です。冬至は、この日を境に日が長くなる、いよいよ春がくるぞと祝う、大事な時期でした。その時に、光り輝く神の子がお生まれになる…と重ね合わせて、効果的な日付を考えたんですね。

ヒカゲノカズラは、名前の通り、日が全く差さないような森の中、ツタカズラのように生え広がって、真冬にも青々と緑の葉を茂らせます。それをたくましい生命の象徴であるかのように、昔の人が思ったんですね。柳と同じです。日本では、古くは御所の柱に、片一方は柳、一方はヒカゲノカズラが飾られたといいます。

こうした飾りには、生命力の強さだけでなく、異なるふたつのものが揃って初めてものごとが整うという考え方も込められているよう思います。異なるふたつ、すなわち「陰・陽」です。例えば掛蓬莱の元になった、正式な御所のかざりは“卯槌(うづち)”と言います。芯には魔除けの桃の木。固い木です。その周囲には柔らかくふわふわとしたヒカゲノカズラ。これは男女、のニュアンスをも含んだ陰陽の表現ではと思わせます。

御所を飾っていたものが、今では家々やお店に飾られている。お上で行われていたことへの憧れが、民間の暮らしにも落ちてゆき、取り入れられるわけです。いつ、なにをどうすればよいのか、こうしたしきたりを故実(こじつ)と言います。宮中で行われるものの場合は有職(ゆうそく)故実、江戸城などの典礼儀式の場合は武家故実と言います。11月の亥の子餅は武家故実と有職故実の両方にまつわるお菓子であったというわけですね。

一見、難しい故実を、暮らしに取り入れ、人へのもてなしに取り込んだりするのが、実に面白い。故実に込められたのは、古(いにしえ)の人たちの祈りにも似た想いです。そうした想いを受け取り、今に生かすことで、質・量のわかりやすい豊かさではなくて、様々なことが楽しくなるんじゃないかなと思います。新年は特にそういうものを意識します」

床の間には麻苧(あさお・麻糸や麻生地の元となる)を使った「麻熨斗(あさのし)」が飾られていました。ご進物につける熨斗紙には簡略化されたアワビ熨斗があしらわれていますが、こうして三宝に熨斗を飾るというのは、部屋自体に熨斗が掛けてあることを示すそうです。自分が急に、美しく包装された贈りものの箱の中にいるように思えてきます。

「お茶の家だと炭を飾ったりもしますね。自分にとり、家にとり神聖と思われるものに改めて敬意を表する。新年に大切なことです。こういうものは気持ちの表れなので、他所と違っていてもいいんです。うちはこう、こちらはこういう理由でこの形なのだろうな、と思いを汲むことが大事。なんでもありなんです。でもなぜそうしたのかという理由やルーツをたずねるところが、面白いんです」

◇花びら餅に思う

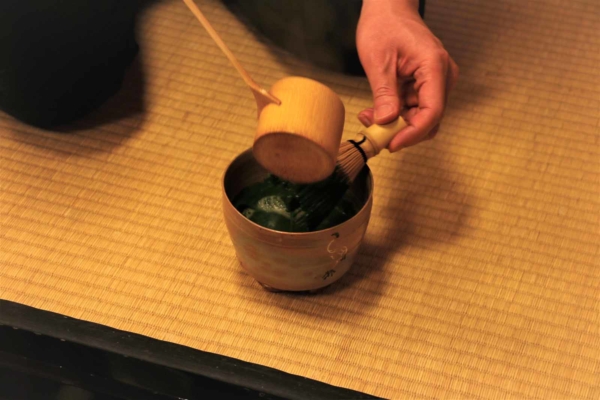

「では、このあたりでお茶とお菓子を出しましょう。新年なのでお濃茶を差し上げようと思います」

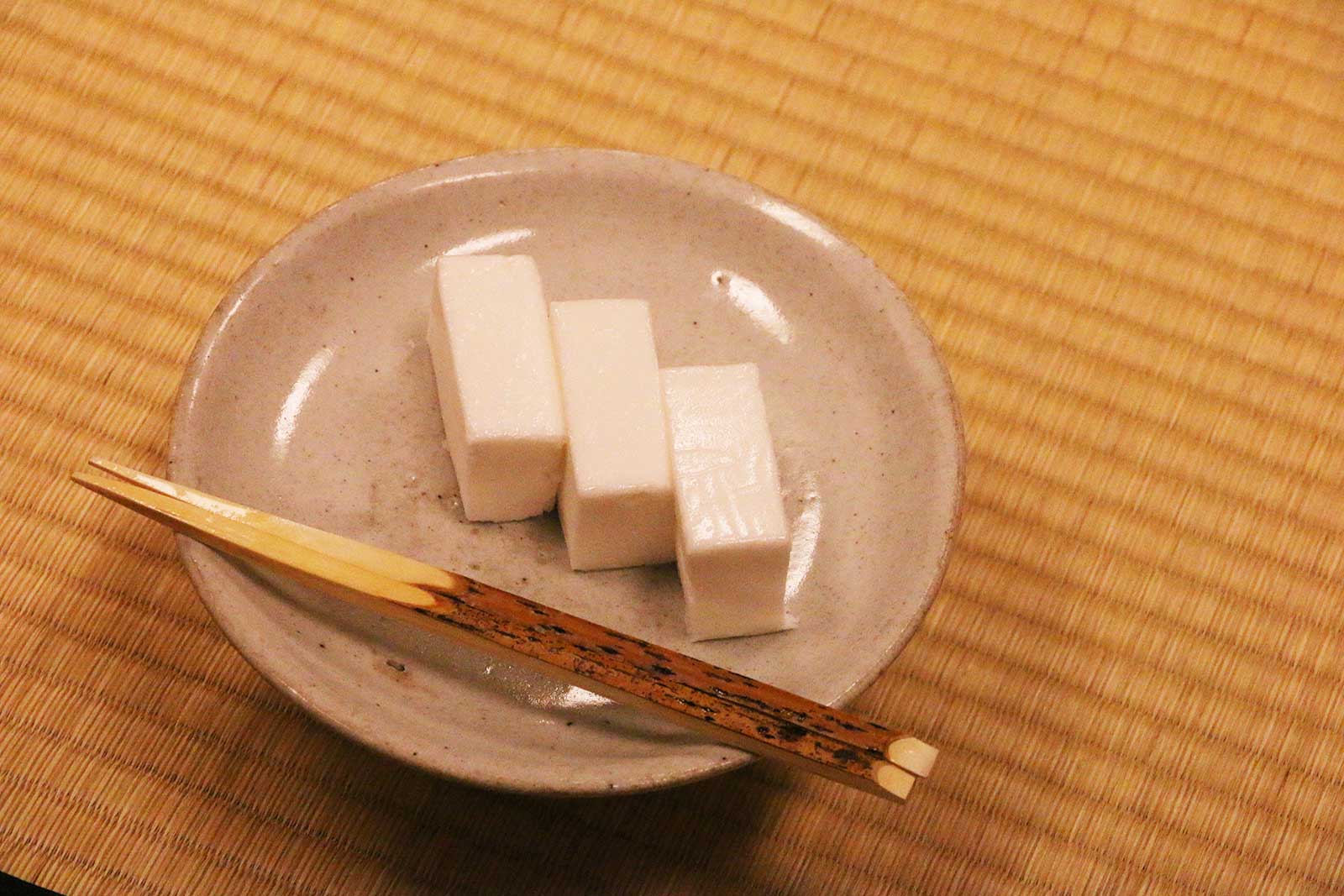

オコイチャ、という耳慣れない言葉にこの先の展開をワクワクと見守るうち、本日のお菓子が運ばれてきました。新年最初のお茶会・初釜(はつがま)でいただく「花びら餅」。決まりごとで、独楽盆(こまぼん)という上から見ると独楽のように見えるかわいらしいお盆に盛られています。

白い半月型のお餅の内に、うっすらと赤い色が透けて見えます。両側から出て見えるのは、ゴボウ?

いただきます、と菓子器を両手で持ち上げてから、懐紙を正面においてお菓子を取ります。こちらは餅菓子なので、楊枝で切らずに手でいただいて良いそうです。パクリといただくと、柔らかいお餅の中に、やはりゴボウの食感。少しの塩気と白味噌の餡の甘みと、くるくると口の中の変化を楽しみながら、あっという間に平らげてしまいました。

「元は宮中で三が日の間に召し上がる『御菱葩(おんひしはなびら)』というお菓子が起源です。民間でいうお雑煮の、原型のひとつになっています。御所のお鏡餅は、白いまん丸のお餅を数枚重ねた上に、あずきで赤く染めた菱形のお餅を3つ、六角形に組み合わせて乗せるんです。ちょうど亀甲の形ですね。丸と角(亀甲)、かつ紅白です」

飾ってある餅は食べられないので、同じ思いで食べられるよう作り上げたのが、丸く白いお餅に菱形の赤く染めたお餅を入れた「御菱葩」。白い丸餅が天皇、赤い菱餅が皇后でしょうか。ここにも“陰・陽”です。あずきの赤色には魔除けの力があると信じられていたそうです。それにしてもなぜ、ゴボウが…?

「本来挟んであるのはゴボウではなく、押し鮎という発酵食品の鮎でした。その理由は諸説あってわからないのですが、神代の時代、神武天皇が日本の国を平らげる時に、鮎に道筋を教わったという話もあります。動物と植物とを合わせる、と見ることもできます。色々な陰陽を重層的に組み合わせてあるんですね。ところが、押し鮎は食べづらく美味しくない。そこで色が似ているという理由で、冬場に取れる京野菜の堀川牛蒡に変わりました。これも、固いものと柔らかいものの組み合わせです。夫婦和合、陰陽の和合を説く食べ物であったわけです。ときに古くからの宮中の行事はとてもプリミティブです」

本来宮中の流れを汲む行事食が今の花びら餅になったのは、江戸時代の末期に裏千家11代目・玄々斎(げんげんさい)が宮中から拝領してきて、許可をもらって茶席用のお菓子にアレンジしたのがきっかけだそうです。

「茶席や民間に伝え残され、変容した故実は、それぞれ『いい加減が、良い加減』。元を辿ると結局どれだったんですかというくらい、いろんな理由にたどり着きます。時々の暮らしのなかに取り混ぜながら、今、叶う姿にする。だからと言って、簡単に、当たり前のように、おざなりに済ませてしまうとつまらないものです。

例えばなぜお雑煮を新年に食べるのか。年始を祝うという時に、その意味などわからずに過ごしているのは、実はすばらしいことです。ごちゃごちゃ説明などいらない。これは本当につよい。でもその上で、なぜこんなことをするのか、おじいちゃん、おばあちゃん、父母が何気なくやっていたことを、また自分が引き継いでやっていく中で、どこかで立ち止まってちゃんと考えることが、より深くする、と思うんですよね。

花びら餅を食べる時にいつも思います。食べて美味しいわ、だけでは面白くないんですよ。自分なりに考えるのが、本当の豊かさをもたらすと思います」

宮中のお鏡餅から行事食へ、そして初釜の花びら餅へ。食べて美味しいわ、で済ませてしまいそうだった味や食感、いろかたちを、もう一度思い返します。その意味と共に改めて花びら餅をお腹におさめたところで、生まれて初めていただくお濃茶のお点前が始まりました。

◇お濃茶の作法

普段のお茶席でいただくのは薄茶(うすちゃ)。対して濃茶は、その名の通り湯量に対してお抹茶の量が多く、色も味も濃い。薄茶は点てると言うのに対して、濃茶は練る、と言うそうです。ひとつのお茶碗で数人が回し飲みします。

お茶碗が回ってきたら、袱紗を添えて、左手のひらにしっかりと乗せます。お椀を少し持ち上げて感謝を捧げたら、お椀を回して、ずずずずず、と音を立てていただく。ワインのテイスティングと同じで、空気と一緒に口に含むと香りがたつので、わざと音を立ててすすって、鼻から抜ける香りを味わうのだそうです。

「利休の師・武野紹鴎(たけの・じょうおう)は『一口ひとくち、噛むように飲むべし』と言ったそうです」

三口半、四口ほどいただいたら、畳に置いて口をつけたところを拭い、次の人に手渡します。

「お濃茶の作法、わからない、と怖がらなくて大丈夫です。とにかく三口半飲んで、飲んだところを拭いて、ぬるくなる前に回す。その上で、いただきますのお辞儀とどうぞのお辞儀が互いに揃えばかっこいいですね」

美味しいものを、しっかり味わいつつ冷めないうちにとなりの人へ。ひとつの茶碗で同じお濃茶を次々といただいていくと、不思議な連帯の気持ちが芽生えてきます。

◇お茶碗を拝見

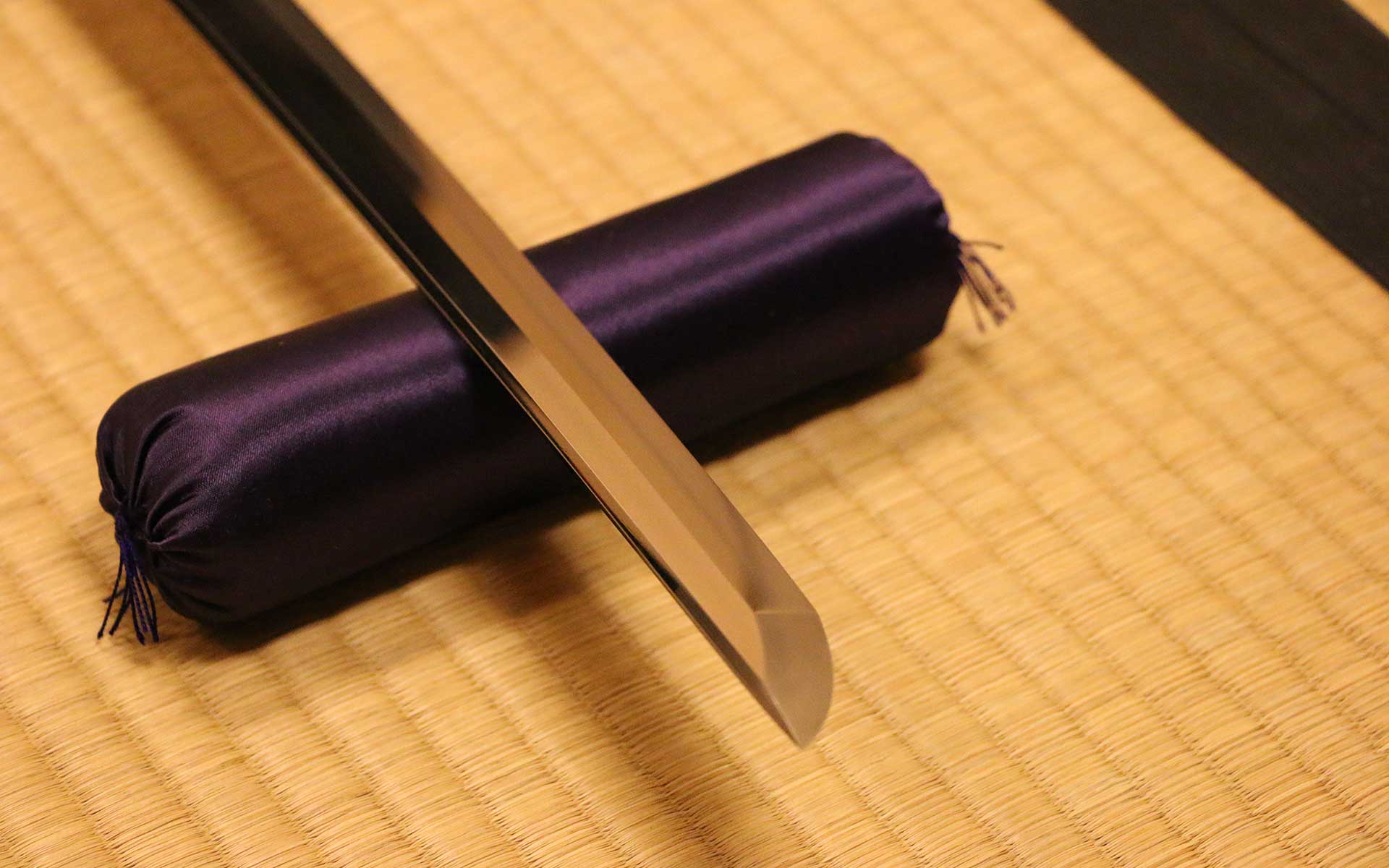

お点前を頂戴したお茶碗を、改めて見せていただきました。

「これは御本(ごほん)茶碗。日本から注文して、朝鮮の窯で焼かせたお椀です。なかでもこれは徳川家光の命で小堀遠州が考案した茶碗です。立鶴(たちづる)と言って、鶴の絵は家光が描いたものをハンコにして、朝鮮に送って焼かせたと言われています。高台も見てみてください。面白い形をしていますからね。拝見の仕方は、しっかり両手で持つこと、そしてゆっくりと見ることです」

「高台を3つに割った上で、1箇所削ってあります。真ん中に一筋釉薬がかかっているのも、立鶴茶碗に関してはみな大体同じです。わざとそうしてあるのですね。茶碗はお尻、高台が大事なんですよ。理由は簡単です。お茶を飲み終わって、最後に見るのが高台なんです。ここで茶碗の印象が終わるんですよ」

もうひとつ、淡路島に伝わる珉平焼(みんぺいやき)のお椀を見せていただきました。大きく描かれた伊勢海老に、新年の特別な空気を改めて味わったところで、今日の稽古もそろそろおしまいの時間です。

伊勢海老のヒゲがお椀の内側にまで伸びている。 「今宵はこれくらいにいたしましょう。今日は初釜らしくお濃茶としつらえの話をしました。

しきたりや故実は我々の先祖の、祈りにも似た思いが込められているものです。ややこしい、めんどくさいルールだと思うのではなく、興味を持ったなら、これはいける、面白い、と思えるものを取り入れてみる。全部やらなくていいんです。それと、一見何気なく見える人の振る舞いを、けっして何も考えずにやっているのではない、とどこかで謙虚に思っていないとつまらない、ということです。

改めて、今年もよろしくお願いします」

全員で深々と礼をして、新年最初のお稽古が幕を閉じました。

◇本日のおさらい

一、何気ない年中行事の意味を、時々立ち止まって考えてみること

一、何気なく見える人の振る舞いを「何気なく」に留めず、謙虚な姿勢で受け止めること