怪我や病気から守られますように。

幸せな人生を送れますように。

雛人形は、子どものすこやかな成長を願って飾られます。

できればそれは、親から子への想いを紡ぐ媒介として、時代を超えて愛される、いつまでも飾りたくなるものであってほしい。

そんなことを考えて、アトリエシムラとコラボレーションした「草木染めの衣裳着雛飾り」は生まれました。

染織家・志村ふくみさんのお孫さんである志村昌司さんが代表を務める染織ブランド アトリエシムラ。その工房には、植物の色彩世界に魅了され、ふくみさんの芸術精神を継承したつくり手たちが集います。

日々自然と向き合い、植物の生命をいただいて糸を染め、一点ものの商品を作り出していく。

このアトリエシムラのものづくりに、雛人形の担当デザイナー羽田が深く共感し、コラボレーションを熱望。そこから、衣裳着雛飾りのプロジェクトはスタートしました。

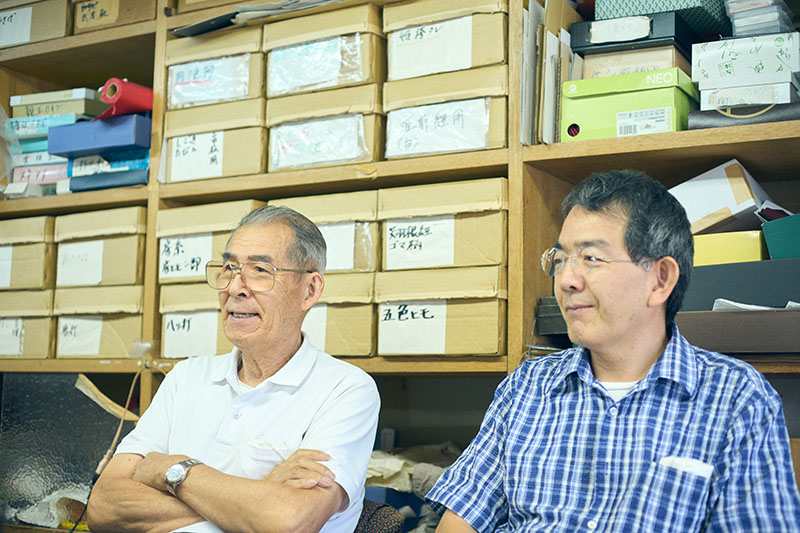

今回の記事では、アトリエシムラ 志村昌司さんと羽田の対談の様子をお届けします。

雛飾りに込められた想いやアトリエシムラが大切にしている考え方、しつらい文化を残す意義、豊かな暮らしについて。多岐に渡るテーマで盛り上がった対談の様子をぜひお楽しみください。

※「草木染めの衣裳着雛飾り」先行ご予約会はこちら

植物の生命(いのち)の色をいただく草木染めの雛飾り

中川政七商店 羽田(以下、羽田):

今回のお雛様を作るにあたって世の中の衣裳着雛をリサーチしてみたところ、豪華絢爛というか、きらびやかな着物で和風のイメージが強いものが主流になっていました。

もちろんそれはそれで素敵なんですが、マンション住まいで和室がないご家庭がとても増えている中で、洋室に飾った時にそこだけ異空間のように見えてしまわないかが気になっていて。

どうしようかと考えて、やはり衣裳のきらびやかさを少し抑えたいなと思い、色々調べる内に草木染めに行きついて、そしてアトリエシムラさんのことを知りました。

ふくみさんの本を拝読し、「植物の生命をいただいて染めている」というお話にとても共感して。そして昌司さん含めアトリエシムラの皆さんに、その芸術精神が脈々と受け継がれていることに感銘を受けて。

親子代々、想いをつないでいく雛飾りというコンセプトにもぴったりだと感じて、お声がけさせていただいたんです。

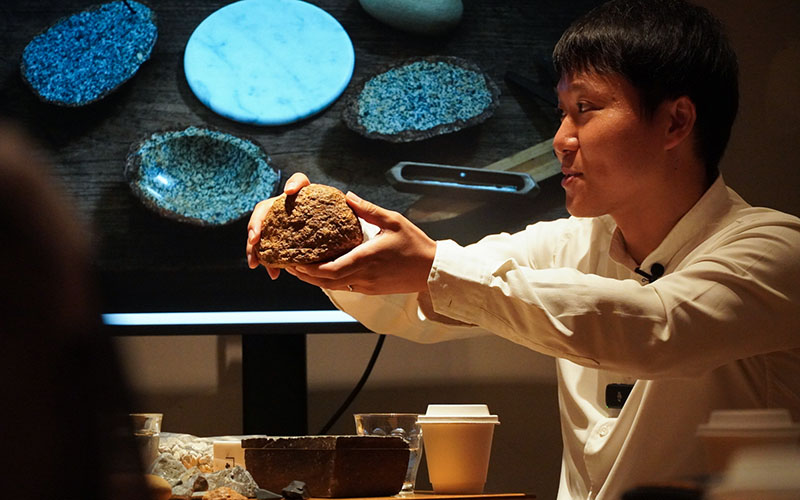

中川政七商店 プロダクトデザイナー/デザイナー 羽田えりな

中川政七商店 プロダクトデザイナー/デザイナー 羽田えりな

アトリエシムラ 志村昌司さん(以下、志村):

植物の生命の色、恵みをいただいているということは、現代の人たちに響くかもしれませんね。

僕たちもやっぱり「生命と工芸」というのがひとつの大きなテーマであると思っています。たとえば糸はお蚕さんの絹糸を使っていますが、養蚕農家の方が必ず供養するんですよね。亡くなったお蚕さんを。

自然から一方的に糸を取るのではなくて、それに対して供養をする。自然に敬意を表して、生命を大事に考えるということが、昔からおこなわれていたんです。

植物も同じで「生命の色をいただく」という感覚がいつもどこかにあるようなものづくりであること。それがすごく大事なんだと思います。

アトリエシムラ 志村昌司さん

アトリエシムラ 志村昌司さん

羽田:

私たちも、植物の生命をいただいて、草木で染めているということを一番に伝えたくて、今回の商品名を「草木染めの衣裳着雛飾り」に決めました。

志村:

本物の草木染めの生地で作った衣裳のお雛様というのは、まず世の中に無かったでしょうからね。本当に珍しい、特別なものになっていると思います。

よく見ていただくと一本一本の糸で色が違っていたりして、そんなところも楽しんでもらえるとありがたいです。

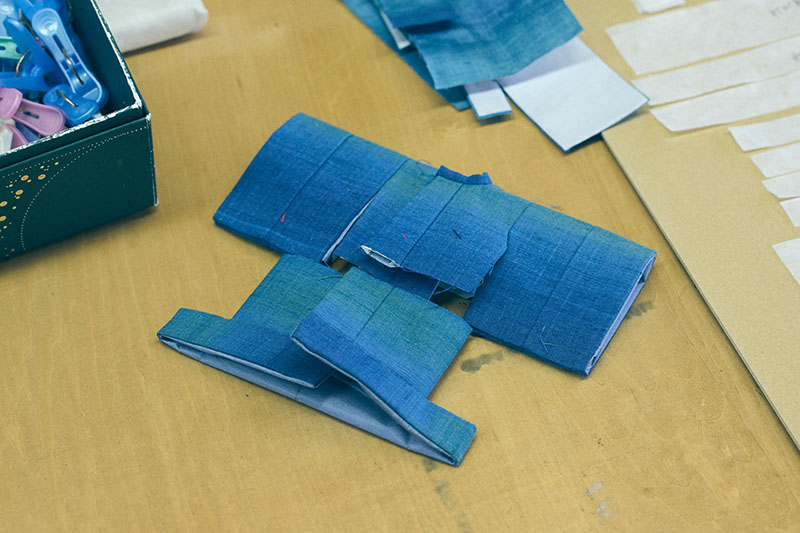

織色(おりいろ)といって、糸と糸の交差で色が決まっているので、より複雑な、奥行きのある色味になっています。本物の装束や十二単と同じですよね。

無地は究極の生地

志村:

襟元の生地は何枚くらい重ねているんでしたっけ?

羽田:

女雛の方は七枚重ねています。

志村:

本当に十二単に近いですね。

無地の重ねというところが良くて。平安時代の装束がそこで自然を再現していたのと同じで、桃の節句にぴったりの春らしい表現になっている。

襟元で季節が表されていて、日本の美意識が出ているなと思います。

羽田:

生地の色についてやり取りしていた時に「イメージを教えてください」と言われたことがとても印象に残っているんです。

普通は、色の指示って出来るだけ明確に、たとえば見本帳などから「これでお願いします」と選びます。今回はそうではなくて、イメージを尋ねられて。

最初は「どういうことだろう?」と思いながら「これは春の光の暖かさとか、桜が段々と色づいていく様子。こちらは春の夕暮れ時の霞がかった感じでしょうか」と、どうにか言語化してお伝えしてみたところ「なるほど、よく分かりました」と仰られたことがすごく新鮮でした。

それでよく分かるということは、皆さん、普段から自然をよく観察されているのだなというか。具体的な色の指定ではなく、イメージとして全体を捉えてそこを目指していくのが、すごくアトリエシムラさんらしいなと思いました。

志村:

そもそも、植物の種類、採取場所、染める時期、水、染め手、織り手、あらゆるものが変化するので、基本的に同じ色は二度と出来ません。だから明確な指示も出来ないんですが、逆にそれが良さでもある。

当然、科学的なものとくらべるとゆらぎは入りやすくて均質にはならない。だけど、自然ってそもそも、どんなものでも均質じゃないですよね。より自然に近いというのはゆらぎが入った状態で、その入り方が、一人ひとりの織り手や染め手によって違うということなのかなと。

最終的に、植物の色というのは人間の差配を超えたところで決まってくるので、コントロールできない部分が出てきます。だからこそ「いただいている」ということに繋がってくるんでしょうね。

羽田:

均一化されたものが多い中で、逆にそういったゆらぎに価値を感じて下さる方もいらっしゃると思っています。

最初、着物の色柄をどうしようかと考えた時に、無地がいいなって直観的に思ったんですが、それも、糸の風合いによって自然にできる色むらがすごく素敵だなと感じたからなんです。

志村:

素材感みたいなものが紬糸にはありますよね。経糸に使っている生糸だけだと、非常にプレーンな生地になりますが、紬糸を入れることによって凹凸が出てきて、この風合いがすごくいい。

ただ、無地って実は制作が一番難しくて、ごまかしが効かないんです。色むらが魅力といっても、縞模様までいってしまうと無地ではなくなってしまうし、ゆらぎが入り過ぎるとそれは、単にうまく織れていないということになります。

民藝運動の主導者である柳宗悦によれば、無地には無限という意味があり、無限の柄が含まれているのだそうです。ある意味では究極の生地。祖母のエッセイにも、無地の着物っていうのは究極の着物だっていう話が出てきます。

なにも柄が無い、それはすべての柄が含まれているということだし、”色なき色”というのも、そこにすべての色が含まれているということ。

織り手の技量が顕著に出るので、無地を織る時はみんな緊張しています。

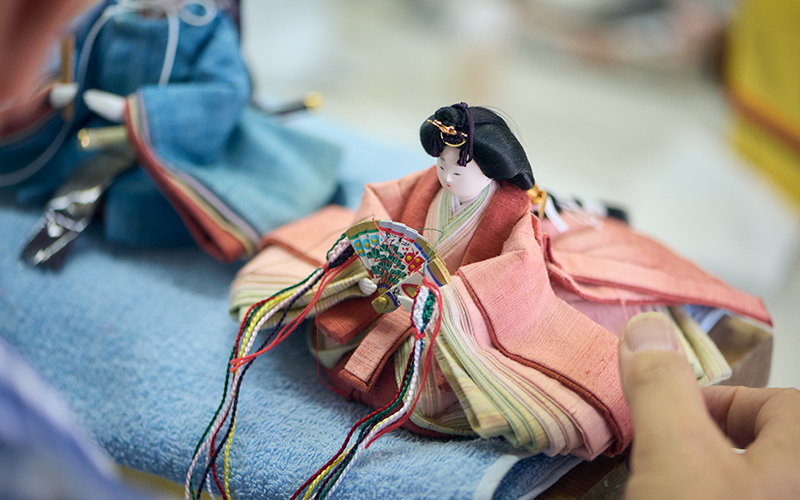

目鼻の描き方や形にもこだわった、愛らしいお顔

志村:

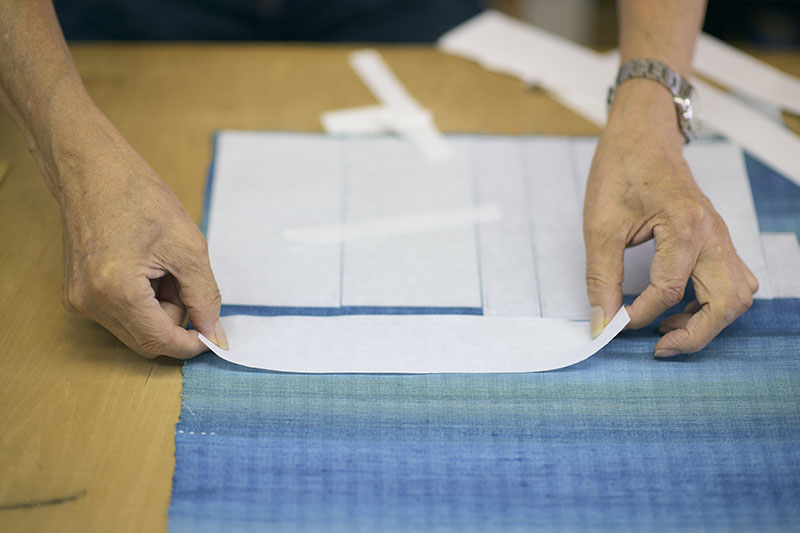

我々の仕事ではない部分ですが、お仕立ても大変だったんじゃないかなと思います。これは袖のところだけではなくて、実際にすべて着せているんですか?

羽田:

男雛はすべて着せています。女雛は打掛と唐衣(上から2枚)は衣裳の形になったものを着せています。こんなに小さなお人形に、これだけ別々の生地を重ねて着せるというのは大変なことだそうで、伝統的な衣裳の着せ方に基づきつつ、中に入れる綿の量を調整して分厚くなり過ぎないように仕上げたり、色々と工夫していただきました。

着付けをした後、体のバランスを整える振り付けという仕事もあるんですが、それもすごく難しい作業だと伺っています。

志村:

凄い技術ですよね。着物の大きさも少しずつ変えないといけないでしょうし。実際の着物も、お仕立てできる人が本当に少なくなっていて。人形もきっとそうだと思いますが、特殊技能なんだなと。

羽田:

今回、人形のお顔は次郎左衛門雛というものをベースに仕上げています。丸っこい輪郭に、細い筆で描いた引目鉤鼻がすごく愛らしいお顔になりました。絵巻物に描かれているような柔らかいイメージのお顔です。

世にある衣裳着雛のお顔は、ガラスの入れ目で輪郭もシュッとしていてリアルな御顔立ちのものが大半で、綺麗だけどちょっと怖いかも、という感覚もあって。

そんな時に、次郎左衛門雛というタイプもあることを津田人形さんに教えていただいて「これがいいです!可愛い!」となって、お願いしました。

志村:

さまざまな技術が用いられていて、手仕事の結晶ですね。妥協が無いし、羽田さんの想いがあってこそ実現したんだなと感じます。

羽田:

皆さんにご無理ばかり言ってしまって……

でも、すごく良いものができたと思っています。

お着物を見慣れていないお子さんも多いと思うので、最初はよく分からないかもしれないですが、毎年見ているうちに「あれ、うちのお雛様って、ちょっと他と違う」ということに気付いてもらえるんじゃないかなと。価値が伝わって欲しいです。

しつらい文化を次世代に繋げるために

志村:

次の世代に手仕事や自然の価値をどう伝えるのかって、すごく大事な問題で。

たとえば、スマートフォンやインターネットみたいなものはすごく便利だし、当然僕も使っています。一方でそれらが無かった時代も知っているので、なんというかアナログな方へ戻る“よすが”が多少はある気がするんですよね。

でもこれからの子ども達は、生まれたときからデジタルなものが身の回りにあるのが当たり前で、その状態しか知らないので、戻りようがない。

そんな時代に、自然や手仕事のものに接する機会を設けることにはとても意味があると思います。

僕たちも子ども向けに染めや織りのワークショップをやったりするんですが、参加してくれた子たちはすごく感動してくれて、記憶に残ったと言ってくれる。やっぱり、子どもの頃に感動したことって覚えているんだなと思うんです。

今回の商品も、子ども心に何か感じてもらえて、記憶に残るものになっているんじゃないかなと思いますね。まずは生活の中に、手仕事のものとか、草木のものを取り入れていただいて、心のふるさとというのかな。それを子どもに伝えていきたいですね。

羽田:

毎年飾るっていうトリガーがあることが大きいのかなって。

「人は急にしつらえない」という持論があるんですが、大人になってから、いざ急にしつらうって結構難しいと感じています。自分の友人たちの話を聞いたりしても「しつらいってなに?」みたいなところから分からなかったりとか。

季節に合わせてしつらう感覚って、小さな頃から時間をかけて培っていくものなんじゃないかなと。もちろん、幼い頃に一度で価値を理解したり、意味を全て知ったりというのは難しいので、気長に繰り返していくことで土壌になっていくものだと思います。

毎年目にするうちに「このお雛様ってどういう風に作られたんだろう」とか「毎年飾る意味ってなんなんだろう」という興味を持ってくれて、手仕事に共感する気持ちを持ってもらえたら嬉しいですよね。

志村:

しつらうって、時間がかかるじゃないですか。その余裕が家庭にないとできないというか。

普段の営みを止めて、別の時間の流れにしないと、ただただめんどくさいってなりがちで。生活の豊かさって、時間の使い方に関わってくるから、効率的に生活を回していこうって発想だと、豊かになりにくいのかなって、すごく感じます。

羽田:

正直な話、しつらいが無くても生活には困らないんですよね。じゃあなぜ残したいのかと言われると、コスパやタイパみたいな価値観が、子どもたちの優先順位の上位になってしまう危機感があって。

季節を感じて、しつらいに時間を割く。コスパとは対極の行動だと思いますけど、その時間を知らないで育ってしまうと、工芸や手仕事、自然の尊さにも気付かないまま大人になってしまいそうで。それがしつらいを残していきたい理由のひとつなのかなと最近思うようになりました。

志村:

哲学者の國分功一郎さんが書かれた『暇と退屈の倫理学』というベストセラーがあって、資本主義が発展した時に、できた時間とお金を何に振り向けるかを考えるべきだというのが問題設定になっています。

江戸時代の頃よりも、今の方がよっぽどお金も時間もありますが、でもそれを資本主義の消費サイクルの中に投じていくと、本当の意味で豊かになれていないんじゃないか、そこを考えようと。

そこでの一つの解として、手仕事とか、生活と芸術の結びついた活動に、余った時間とお金を投じるべきだと書かれています。

自分の生活をどう豊かにしていくのかと考えたときに、手仕事とか、自然とつながることで得られる豊かさがあるということ。そこに気付いてもらえないと、手仕事でもの凄い時間と手間をかけたものの価値が伝わらない。

残念ながら今の時代は、人の労働、気持ち、そういったものの価値が、必ずしも正確に認識されていないのかなと感じます。

羽田:

本当に難しいですよね。どうやって伝えていけばよいのだろうって、ずっと考えています。

志村:

やっぱり、「言葉」と「もの」と、両方ですよね。どちらかしかない場合が多いので、両方がセットになって、伝えていくということ。

あとは、全体を変えるってすごく難しいので、まずは共感してくれる人たちのグループができてくることが大事なのかなと思います。

ブルネロ クチネリってご存じですか?職人さんを育てる学校もあって、卒業生が手仕事でお洋服を作っていたりする、イタリアのブランドなんですが。

羽田:

アトリエシムラさんみたいですね!

志村:

そうなんです。僕も似ているなと思ったりしていて。

そこが「人間主義的資本主義」という哲学を掲げていて、資本主義なんだけど、きちんと人の手でものづくりができていて、その価値がわかる消費者もちゃんといる。すべて手仕事で、丁寧にお洋服を作った場合、値段もそれなりになって、普通は買う人がついてこなくて成立しない。でも、このブランドはそれが成立していて、世界中に店舗もあるんですよね。

どういうことなんだ?と思って(笑)。哲学や価値観、そういうものを買う人がいる。日本ももっとその辺が育つといいのかなと思います。

100年後の草木染め

志村:

ポスト資本主義というか、効率追求のあとの社会がどうなるのか。

このまま効率を重視して、それがみんなの理想であるなら、もう手仕事なんかすべて止めたほうがいいでしょう。でも、それが一番いいとは思えない人もたくさん出てきていて、その分岐点が来ているのかもしれません。

何より、つくり手がすごく楽しいんですよ、手仕事は。

そのつくり手の喜びがあって、それが使い手の方にも伝わってきて、すると生活に潤いが出て優しい気持ちになれる。

そういう体験をすると、中々捨てられない。今回の雛飾りも、引越しの度に絶対捨てずに持って行く、そういうものになると思います。

自分のパートナーになってくれるものとの出会いというか。単に安くて機能的なものは、新しい機能のものが出るたびに買い替えることになる。それとは別に、一生この子とやっていく!みたいなものがあるって、大事なことですよね。

羽田:

草木染めの生地も、織りたてというか、できたところが生まれたての赤ん坊のようで、そこからだんだんと育っていく。初節句に買ってもらうとしたら、お子さんの成長とともに、生地も変化していく。すごく相性がいいと思いました。

幼い頃に買ってもらったもので、大人になっても持ち続けるものって、ほかにあまり無いと思います。

志村:

50年後でも子どもが持ってくれていると思うと、親も心を込めて選びたくなりますよね。

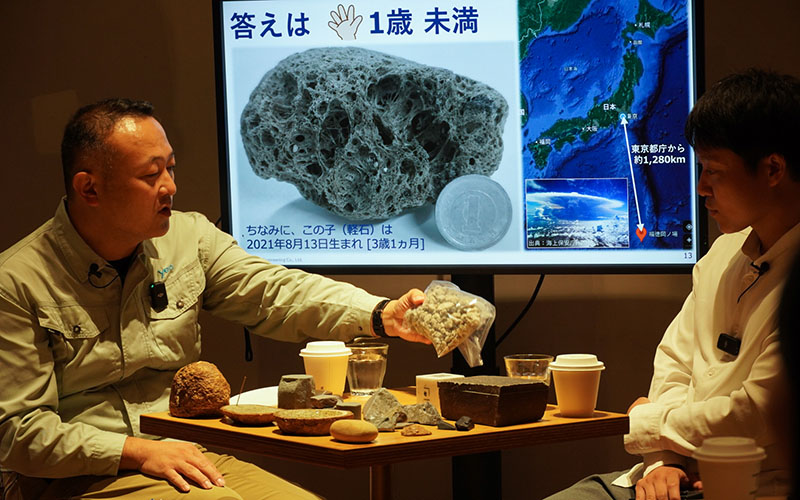

そう言えば、「草木染め」という言葉自体は、実は比較的新しい名称なんだそうです。

山崎斌(やまざきあきら)さんという大正から昭和にかけて活躍された草木染めの研究家の方がいらっしゃって、その方が命名したと言われています。

それまでも藍染とか、個々の名称はあったんですが、全体を指す言葉はなくて。化学染料が出てきてはじめて、それまでやっていた植物による染めが「草木染め」として概念化されました。

羽田:

それまでは植物で染めることが当たり前すぎて、言葉にする必要が無かったんですね。

志村:

その山崎さんが刊行した草木染めの図鑑(「日本固有草木染色譜」:初版1933年)に島崎藤村が序文を寄せていて、そこに「これはウィリアム・モリスの仕事に近い」という言葉が出てくるんです。

モリスが提唱したアーツアンドクラフツ運動では、生活と芸術と労働が一致していることが大切だとされていて、特に労働、働くことの喜びが重要視されています。

職人さんがいかに楽しく労働しているか、そして働く喜びが表現されたものが芸術であると。

そんなモリスの考え方と草木染めの営みに共通点があるということに、100年前の時点で藤村が言及しているのは興味深いですよね。生活と芸術と労働が一致したものが草木染めなんだというか。

そこから約100年経ち、雛人形という形をとりながら、平安の頃の衣裳を草木染めで再現できたというのもあるし、今年はふくみさんが100歳で記念の年でもあって。

祖母が染織の仕事を始めた頃、草木染めはどちらかといえば廃れつつあったそうです。そこから考えると、草木染めが続いていて、地位が向上していることは感慨深いことだなと思います。

羽田:

永く愛されるお雛様ができたなと思っています。ゆくゆくは草木染めで違うお色の着物にも挑戦してみたいです。お客様も選べるとさらに嬉しいと思うので。

志村:

どんな人の元に届くのか、楽しみですね。おしつらえしたものの写真とか、見せていただきたいですね。

文:白石雄太

写真:奥山晴日

<関連する特集>