あなたの地元はどんなところですか?

私はいま、地元の町を出て東京で暮らしています。

たくさんの人が集まる場所で暮らしていると、出身地の話をする機会が多くなるもの。

そんな時、せっかくなら話のネタになるようにと、特産品や地元出身の有名人、観光スポットと呼べそうなところなど、どうにか絞り出して話をしています。

でも、地元を思い返して実際に頭に浮かぶのは、父親とよく行った喫茶店の建物や、部活帰りに寄っていたコンビニの駐車場など、なんでもない景色ばかり。

今日は、そんななにげない原風景のひとつで、最近あまり見かけなくなったある焼き物の話をお届けします。

港で見かけた、漁師のおもり

底引き網漁に使われる「おもり」

底引き網漁に使われる「おもり」

こちら、海の近くに住んでいた人であれば、見覚えがあるかもしれません。

写真のものはできたばかりでピカピカですが、漁に使われる“おもり”です。

子供の頃、港や海岸に行くと、使い込まれて色あせたこいつがよく落ちていました。懐かしい。

こんな風に、網と一緒にボロボロに朽ちた状態でよく見かけていた

こんな風に、網と一緒にボロボロに朽ちた状態でよく見かけていた

実はこのおもり、鉄や鉛ではなく陶器でできています。

なぜ陶器なのか。どうしてこの形なのか。

考えてみると、落ちているものを見てばかりで、使われているところは見たことがありません。

関東でも千葉の船橋漁港でまだ使われていると聞き、さっそく見に行ってきました。

一度も割れたことがない。耐久性にすぐれた必要不可欠な漁具

船橋漁港

船橋漁港

使っているおもりを見せてくれたのは、船橋市漁業組合で常務理事をつとめる吉種勇さん。漁業歴30年以上のベテラン漁師です。

漁師の吉種勇さん

漁師の吉種勇さん

「瀬戸が見たいんだって?そんなら俺の船に行こう」

そう言ってさっそく漁船に案内してくれる吉種さん。

どうやらこの漁港では、あのおもりは“瀬戸”と呼ばれているようです。瀬戸の方で焼いているらしい、という情報だけ聞いて、そう呼んでいるのだとか。

実際には、岐阜県の多治見で焼かれているものが入ってきているはずなのですが、その話は後ほど。

ともかく船に行ってみると、ありました。その日の漁で使われたばかりの現役バリバリのおもりたち。

まさに使われたばかりの網とおもり

まさに使われたばかりの網とおもり

自分が地元で見ていたものよりも新しいのか、まだ綺麗な色をしています。

「ずいぶん丈夫だから、10年に1度くらいしか取り替えない。たまに、乱暴にあつかって割れたって話も聞くけど、この船ではまだ1回も割れてないんじゃないかな。

綱の方がぼろぼろになったんで、最近一部だけ交換したんだけど」

この一部だけ交換したそう

この一部だけ交換したそう

ほとんど割れることもなく、海中でも平気。陶器であるのが信じられないほどです。

ちなみに、吉種さんたちがおこなっているのは、底引き網漁。

網を海底に沈めて、船で引っ張りながらその網に入った魚をすくい上げる漁法で、スズキやコハダなどを狙います。

「鉛だけだと重すぎて船で引けないから、陶器のおもりをメインでセットして、必要に応じて鉛を追加して使ってるんだ」

おもりは一定間隔でつけておかないと、網が浮いて魚が逃げてしまう。すべてを鉛にすると、重すぎてダメ。そこで、陶器のおもりとあわせて使って調整しているそう。

おもりのつけ方と鉛の割合は、人それぞれ

おもりのつけ方と鉛の割合は、人それぞれ

陶器のおもりが必要な謎がひとつ解けました。

「親父の代からずっと使っていて、どんな風に何個つければ漁がうまくいくっていう経験が蓄積されている。だから、無くなると困っちゃうな」

おもりをつける間隔や、鉛と陶器の割合などは、漁師さんによって違います。このおもりを今後も使っていきたいと、吉種さんは言います。

漁師のおもりは、無くなってしまうかもしれない

しかし、実はいま、漁師の数が減少している中で、このおもりの需要は激減しています。

このままではいずれ無くなってしまうかもしれません。

波風をものともしない耐久性や、どこか愛らしいその見た目。その特性は別の方法でもいかせるのではないかと、新たな挑戦をしている窯元が、岐阜県多治見市にありました。

多治見の高田焼「マル信製陶所」

徳利で有名な高田焼

徳利で有名な高田焼

「マル信製陶所」は、多治見市の高田・小名田地域で受け継がれている伝統の焼き物「高田(たかた)焼」の窯元。

高田焼の窯元「マル信製陶所」

高田焼の窯元「マル信製陶所」

大正時代から高田の地で製陶を開始し、現在、5代目となる加藤信之さんが奥さまと2人で窯を切り盛りされています。

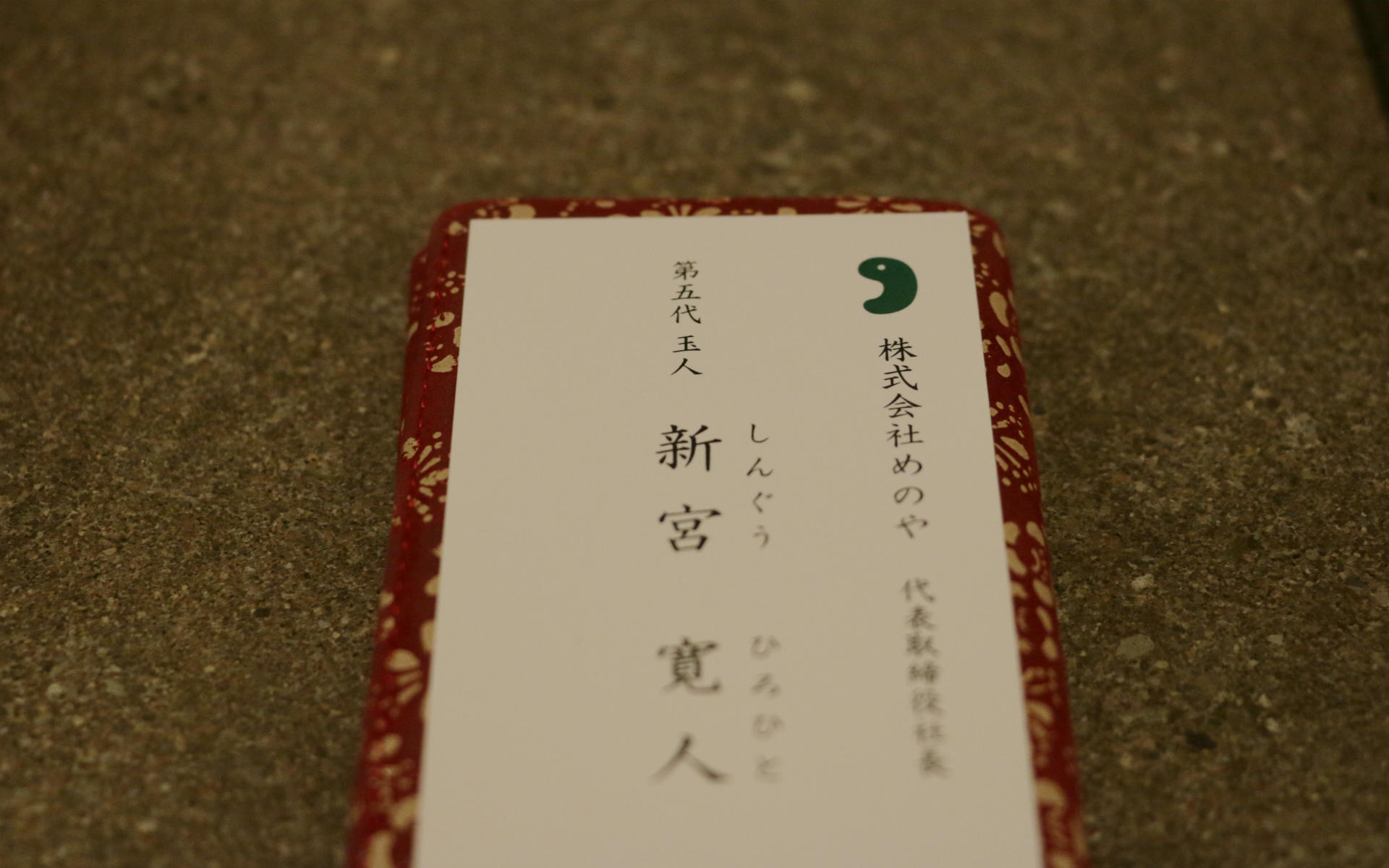

マル信製陶所の加藤信之さん

マル信製陶所の加藤信之さん

長らく陶器のおもりをつくってきました。

「当初は湯たんぽや食器などもつくっていたのですが、先先代(祖父)の頃から陶器のおもりの需要が高まってきて、その生産に集中するようになりました」

最盛期は全国から注文がきていて、「毎日のように集荷のトラックが来ていた」ほど。

ズラッと焼きあがった、おもりたち。最盛期は倉庫に入りきらないほどだったとか

ズラッと焼きあがった、おもりたち。最盛期は倉庫に入りきらないほどだったとか

あの船橋漁港にも、加藤さんがつくったおもりが卸されています。

なぜ、この高田でおもりがつくられるようになったのか。ポイントは土でした。

「高田の土は、キメが細かくて粘性が高く、成形しやすい。低い温度でも硬く焼き締まるので、液体を入れる器として最適でした」

高田焼の土

高田焼の土

硬く焼き締まって水に強い。海中で何年使われてもびくともしないのには、土の特性も関係していたわけです。

この高田の土を使い、さらに真空土練機という機械をつかって土の中の空気を抜く。そしてある程度乾燥させてから丸みをつけるなど加工をして、さらに乾燥させて、釉薬をつけてまた乾かして‥‥と、焼くまでの準備が大変。

高田の土を真空土練機に入れると

高田の土を真空土練機に入れると

空気が抜けた状態で出てくる

空気が抜けた状態で出てくる

そうすることで、漁師のおもりとして使える、ぎゅっと焼き締まった塊の陶器がつくれるんだとか。

「密度の高い状態で焼き締めるので、ちょっとやそっとでは割れません」

と言いながら、肩ぐらいの高さからコンクリートの床へ落として見せてくれましたが、確かに割れない。やはりすごい強度です。

現場でもうひとつ気づいたことは、加藤さん夫妻の作業の丁寧さ。

角の丸みをとる作業や釉薬のつけ方などは、おもりとしての働きとは関係なく、もう少し手抜きでもよいのでは、と思ってしまいますが、そこは焼き物として、美しく仕上げたい思いがあるそうです。

おもりを削る作業

おもりを削る作業

オリジナルの道具で削っていきます

オリジナルの道具で削っていきます

穴の口の部分を滑らかに削る機械

穴の口の部分を滑らかに削る機械

穴に通すロープが引っかからないように削っている

穴に通すロープが引っかからないように削っている

このおもりをどこか愛らしいと感じていたのは、この丁寧な仕事ぶりがあったからなんだと、ふと感じました。

釉薬もこうして丁寧につけていきます

釉薬もこうして丁寧につけていきます

歯ブラシスタンドと石鹸置き

ただ、丁寧につくり続けても、注文は年々減少するばかり。

「やっぱり、漁師さんの数が減っているのが一番の原因です」

おもりだけでは厳しいと語る加藤さん

おもりだけでは厳しいと語る加藤さん

と、もはやおもりだけを生産しているわけにもいかない状況の中、新たにつくり始めた商品があります。

「歯ブラシスタンド」と「石鹸置き」

「歯ブラシスタンド」と「石鹸置き」

それが、おもりの形をそのままいかした「歯ブラシスタンド」と、新たに形をつくった「石鹸置き」。

もともとは海で使うものだから、耐久性はお墨付きで、水周りもなんのその。重さも適度にある。

漁師のおもりの特性をいかしたアイデアとして、確かに理に適っています。

歯ブラシスタンドは、ほぼおもりと同じ形状で作成。中の穴について、歯ブラシを立てやすいように大きさを微調整しました。

漁師のおもりで作った歯ブラシスタンド

漁師のおもりで作った歯ブラシスタンド

向かって右は、従来のおもり。穴の大きさと、色味がわずかに違います

向かって右は、従来のおもり。穴の大きさと、色味がわずかに違います

石鹸置きは、シンプルなようで、中心部と外側で厚みが違う焼き物泣かせの形状。

漁師のおもりで作った石鹸置き

漁師のおもりで作った石鹸置き

「厚みが違う部分はどうしても乾き方、縮み方に差が出るので、ひびが入ったり割れやすい。水を切る溝をいつ彫るのか、どんな環境で乾かせばよいのか、試行錯誤して完成しました」

削るための刃もいちから手づくりしています

削るための刃もいちから手づくりしています

綺麗に仕上げるのに試行錯誤が必要だった石鹸置き

綺麗に仕上げるのに試行錯誤が必要だった石鹸置き

どの程度乾いた状態でこの溝を彫るのか、正解がわかるまでに一ヶ月かかったそう

どの程度乾いた状態でこの溝を彫るのか、正解がわかるまでに一ヶ月かかったそう

失敗すると、このようにひびが入ってしまいます

失敗すると、このようにひびが入ってしまいます

おもりは、高田伝統の飴色のみの展開でしたが、この新商品たちは飴/粉引/黄瀬戸/海鼠の4色展開。

家の中で使うなら焼き上がりの色味を少しでも鮮やかにと、普段はやっていない酸化焼成という方法で焼き上げるこだわりようです。

船橋漁港の吉種さんにも伝えてみました。

「それはいいアイデアかもしんないね。おもりは、なかなか壊れないもんだから追加の注文も頻繁にはこないだろうし。

うちは息子が漁師をやりたいと言ってくれて、今は一緒に漁に出てる。息子たちの代も底引き網漁を続けられるように、やっぱり無くなっちゃ困るよ。

今のうちにいっぱい注文しておこうかな」

自分の中に原風景のひとつとして残っていた漁師のおもり。

それがつくられている現場を見る日が来るとは思ってもいませんでした。

加藤さん夫妻

加藤さん夫妻

いまだにつくられ続けていること。そして、その優れた特徴をいかし、形を変えて今度は家の中にやってくること。

そう考えるとなにか胸が高鳴ります。

新たな商品として技術や特徴がつながれていく中で、このおもりも、いつまでも残ってもらいたいと思います。

<掲載商品>

漁師のおもりで作った歯ブラシスタンド

漁師のおもりで作った石鹸置き

<取材協力>

高田焼 マル信製陶所

岐阜県多治見市高田町3-88

船橋市漁業協同組合

千葉県船橋市湊町1-24-6

文:白石雄太

写真:西澤智子,白石雄太