時代にあった香りを設計しプロデュースするマイスター集団が、日本で唯一、淡路島にいます。

香りを司ると書いて「香司 (こうし) 」。

どこか神秘的な響きすら感じられるその仕事の存在は、あまり知られていません。「香司」とは、何をする職業なのでしょうか。

*前編となる「香りの島」淡路島を訪ねた様子はこちら:「知られざる「香りの世界」に、線香づくり日本一の淡路島で出会った」

香りのシェフであり、プロデューサー

淡路島は線香シェア全国1位の「香りの産地」。その香りづくりの要が「香司」です。現在淡路島では14人の香司が切磋琢磨しています。そのひとり、慶賀堂 (けいがどう) の宮脇繁昭さんにお話を伺いました。

慶賀堂のシンボルとして掲げられている文字は、やはり「香」

慶賀堂のシンボルとして掲げられている文字は、やはり「香」「香司はシェフみたいな仕事です。素材をブレンドして香りのレシピを考案したり、必要な材料を買い付けたり、レシピどおりのクオリティで製品が仕上がっているか、最後まで責任を持って見届けます」

宮脇繁昭さん。ブレンドはいつもこの格好、というエプロン姿で迎えてくださいました

宮脇繁昭さん。ブレンドはいつもこの格好、というエプロン姿で迎えてくださいました400ものレシピを持つ香司さんもいるそうです。

おもな素材となるのは、白檀などよい香りを放つ木材、香木(こうぼく)。

香司は、おもにベトナム、インドネシアといった東南アジアから目利きならぬ「鼻利き」をして香木を買い付けています。

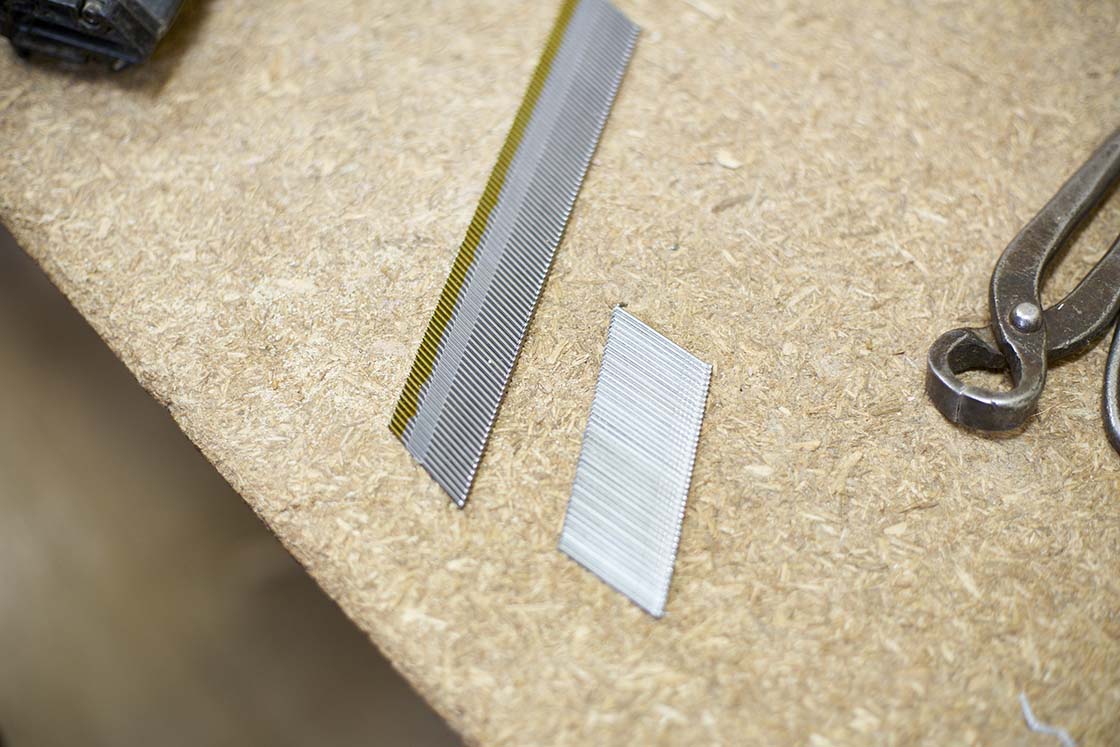

線香には多彩な香料がブレンドされています

線香には多彩な香料がブレンドされています「新作づくりは、いつも試行錯誤です。素材を吟味して、すり鉢状の器具でブレンド。香木の種類や分量、ベースとなる木の粉との相性など、感覚だけを頼りに試作を繰り返し、理想に近づけていきます。

イメージどおりの香りかどうかは、火をつけてみるまでわかりません。それが新作の難しさです。

例えばラベンダーに火をつけても、ラベンダーの香りとは離れてしまうのと同じです」

何を、どのタイミングで、どれだけブレンドするのか。香りのシェフとしての技が冴えるのは、このさじ加減です。

「原料の量が多いほどいい香りというわけではありません。たとえばクセのある香木である沈香 (じんこう) は、その生かし方に腕が試されます」

お汁粉に塩を入れると甘みが増すように、絶妙な配合で通をも納得させる香りを醸し出すことができれば「香司冥利に尽きる」といいます。

「香水とはちがい、線香は火をつける前、立ち上る煙、残り香、どの香りも満足のいくものでなければなりません。

燃えやすい素材の香りがまず広がり、揮発しづらい素材が残り香になっていく、その香りの展開にも気配りが必要です。そのため創作に時間がかかるのです」

香りのブレンドは真剣勝負。ユーザーの気持ちを考えながら、じっくりと吟味しています

香りのブレンドは真剣勝負。ユーザーの気持ちを考えながら、じっくりと吟味しています試作は数えきれないほど。

さらに完成後は平均1か月ほど、香りの熟成期間を設けます。香りが安定するまで、じっくりと品質を見極める必要があるそう。繰り返していくと、完成までに1年近くかかるものもあると言います。

練り玉3年、新作8年

香司は製造現場の親方でもあります。

「レシピどおりのクオリティで製品化するためには、常にブレンドの微調整が必要です。香木は天然素材。一つひとつ香りがちがい、仕入れる産地、季節などでもばらつきがあるからです」

香料を無事ブレンドできた後も、製造の工程では気温、湿度などを読んで調整する必要があります。

「センスも大事ですが、経験値が大きいですね。時間をかけて経験したことが、ものづくりの力につながります」

線香の材料を混ぜ合わせる「練り玉づくり」の工程だけでも、一人前になるまで3年と言われます。

器具に材料を入れて混ぜ合わせる「練り玉づくり」。最適な水分量に仕上げるため、調整を繰り返します

器具に材料を入れて混ぜ合わせる「練り玉づくり」。最適な水分量に仕上げるため、調整を繰り返します香司になるには、こうした基本的な工程から体で覚えていき、徐々に線香づくり全体の管理や、新作のレシピ作りを任されていくそう。

既存のレシピでの製品づくりを任されるまでに約5年。練り玉づくりの3年と足すと、自らの新作にチャレンジできるようになるまでに8年はかかる計算です。

「最初は覚えることが多くて、まったく余裕がなかった」と宮脇さんは振り返ります。

ひとくちに香司といっても個性はさまざま。新作を毎年のように発表する人もいれば、ひとつのオーソドックスな素材をきわめるため、10年に1作という人も。

宮脇さんの場合はおもに専門店やお寺からのニーズに応えて、3年から5年ほどのスパンで新作を発表しています。

物語やイメージを香りにこめて

ほぼ同じ材料を使いながら、香司のブレンド具合や製造プロセス次第で仕上がる香りがちがうのも、不思議であり、魅力的なところ。

宮脇さんが所属する兵庫県線香協同組合では、その違いを楽しんでもらおうと香司14人の自信作を集めたシリーズを作っています。

シリーズ名は「武士伝」。

香司14人の名前を冠し、ずらりと並んだ「武士伝」。淡路島のお土産店などで購入することができます

香司14人の名前を冠し、ずらりと並んだ「武士伝」。淡路島のお土産店などで購入することができます天然原料のみを使用し、それぞれの香司がテーマを持って手がけた14の線香には、香司自身の名前が付いています。

ちょうど戦に臨む武士の名乗りのよう。それだけに各香司、気合いを入れて「これぞ」と思う香りに仕上げているそうです。

宮脇さんが手がけた線香は「愛する女性を守るために出陣する武士が、想い人を慕って懐に入れる香り」をイメージ。こんな風にテーマ設定をしていくんですね。

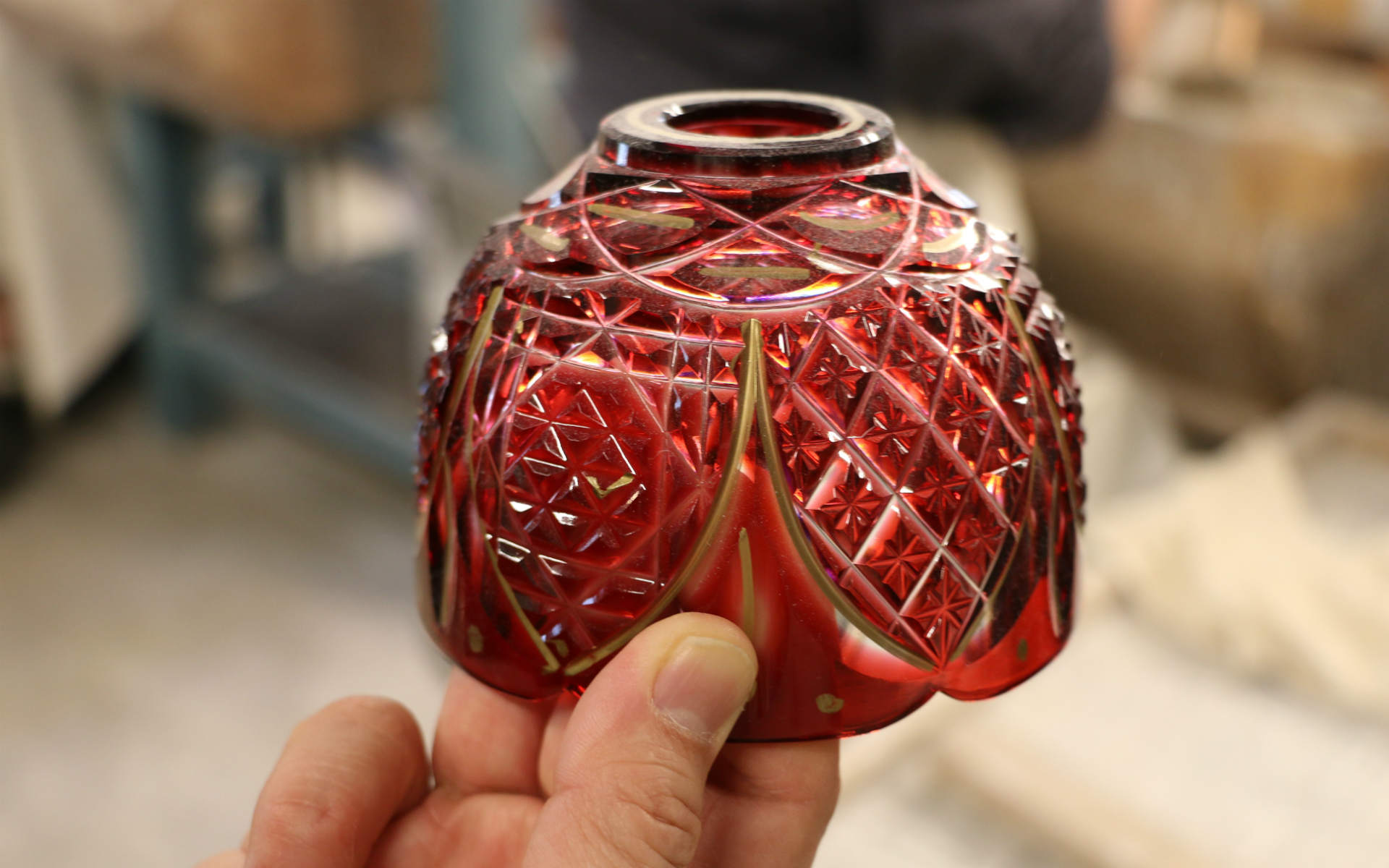

宮脇さんが手がけた「武士伝」の香り「繁昭」。フタを開けるとふわりと深い、甘い香りに包まれました。イメージに合う色として、これまでにない深い紫の色に仕上げました

宮脇さんが手がけた「武士伝」の香り「繁昭」。フタを開けるとふわりと深い、甘い香りに包まれました。イメージに合う色として、これまでにない深い紫の色に仕上げました香りの意外な楽しみ方とは

好まれる香りは、時代とともに変化します。

昭和はしっかりめの香り。平成は微炎微香。令和にふさわしい香りは現在、あたためているところだそうです。

線香の可能性そのものも、これからもっと広げられるのではないかと宮脇さんは考えています。

もともと、古くから日本ではたしなみとして香りが大切にされてきました。手紙に添える文香もあれば、お坊さんが清めの香りとして体につける、塗香(ずこう)というお香の種類もあります。

宮脇さんのこれからのおすすめは、好きな香りを持ち歩くことだそうです。出張の多いご自身にとっても、自らがつくった香りが旅行の必須アイテムだとか。

大切なビジネスに向かう前に香りを懐にしのばせるのは、武士伝シリーズでの宮脇さんの作品を想起させます。

香司の未来像とは

日本一の線香産地を担う香司の仕事。

先日は海外の展示会で香司の存在を知って、弟子入りしたいというイギリス人が訪ねてきたこともあったそうです。

仏具としてでなく、その使われ方も多様化している現代においては、香司の仕事のあり方も変化してゆくかもしれません。

「ヨーロッパにも香りをデザインする仕事があるように、メーカーに香りのレシピを提案するフリーの仕事も、今後は登場するかもしれませんね。

また香司という形にとらわれなくても、例えば製造の現場で線香の練りから経験して独立し、香りのプロデューサーになるという道もあると思います。

日本の線香は海外からも、その魅力とクオリティが認められつつあります。

世界にも通用する香りづくりは今後も大切だと思いますし、もし香司になりたいという人がいたら、ぜひ世界も視野に入れた香りづくりにも取り組んでみてほしいですね」

香りを司る人の使命感

全国でも珍しい、香りをプロデュースする香司の仕事。

試行錯誤の日々の中で、宮脇さんはある日、生涯仕事の支えになる言葉に出会ったと言います。

「線香に火をつけて手を合わせるのは、忘れることのできない人と、心の扉をあけてお話をするひととき。静寂に気づいたり、大切な何かを感じ取ったりできるんですよ」

親しいお坊さんにかけられた言葉だそうです。

「記憶が呼び覚まされるのは、香りがもたらす重要な効果のひとつです。線香の香りで大切な人の記憶がよみがえり、煙が揺れる様子に心がなごむ‥‥

自分のつくっているものは、人にとってそんな貴重な存在であるのかと気づかされました。誰かの心に寄り添える香りを、これからも作っていきたいですね」

かみしめるように語ってくださった宮脇さん。

香司は、人が香りに心を寄せるその時間を、司どる仕事なのかもしれません。

<取材協力>

兵庫県線香協同組合

http://awaji-kohshi.com/top.php

文:久保田説子

写真:山下桂子