世の中の定番を新たに生み出し、これからの「THE」をつくることをテーマに、様々な既存の商品をアップデートしてきた「THE」のメンバー、水野学、中川政七、鈴木啓太、米津雄介。これまで飯茶碗、醤油差し、洗濯洗剤、はさみなど多様な製品をリデザインしてきた「THE」が、次のテーマに定めたのがカトラリーでした。

スプーン、フォーク、ナイフといったカトラリーを一新するために声をかけたのは、知る人ぞ知る新潟のものづくりメーカー、大泉物産。

デンマーク王室御用達のカトラリー「KAY BOJESEN(カイ・ボイスン)」、デンマーク王室から叙勲された著名なデザイナー、オーレ・パルスビーが最後に手がけたカトラリー「ICHI」などを製造しているほか、多くのコンテストで賞に輝いているオリジナルブランド「TRIO」も手掛けています。

新しいカトラリーはなにが違うのか。なにを目指したのか。「THE」の代表でプロダクトマネージャーの米津雄介さん、大泉物産の代表取締役 社長 大泉一高さん、製造部長の大泉達夫さんに話を聞きました。

「平べったい形」への疑問。カトラリーの新しい価値を模索

——「THE」ブランドでカトラリーをつくろうと思った理由を教えてください。

米津:大昔は銀食器の時代で、持ち手が分厚かったり、立体だったりしたものが多かったんです。でも、今はほとんどのカトラリーがステンレスの板からつくられていて、平べったい。これは20世紀の工業的な発想で、素早く効率的に品質の良いものをつくる技術なんですよ。

一方で、プロダクトデザインとして考えた時に、本当にこの形がいいんだろうかという疑問がありました。例えば、フォークはクルクルと回して使うことがありますよね。そうすると持ち手が丸っこいとか、立体的であることも、カトラリーとしての当たり前の価値ではないかなと思ったんです。

そこで「THE」のメンバーといろいろ試行錯誤した結果、楕円形の柄にしようという結論になりました。加えて、ナイフ・フォーク・スプーンは、切る・刺す・すくうというように、道具としてぜんぜん違うものなので、それぞれの機能にどうやって特化するかを考えました。

これは「無理だ」からのスタート

大泉(一):米津さんから初めに相談を受けた時に、非常に難しいと感じました。特に持ち手の部分ですね、これは困難だと。

ただ弊社としても、これまでと同じものづくりを続けているだけでは成長がない。ご相談いただいたことに、できる限り“No”とは言いたくないですし、チャレンジしてみようと思いました。

——なぜ、大泉物産に声をかけたんですか?

米津:我々の直営店のTHE SHOPで、大泉さんがつくっているカトラリーブランド、カイ・ボイスンを販売させて頂いてるんです。これが本当にいいカトラリーなんですよね。

今回、世に出回っているカトラリーを集められるだけ集めて「THE」のメンバーで食事をして使ってみたんですが、その中でも使い心地がピカイチなんですよ。それで、「THE」のカトラリーとして新たな定番をつくるなら大泉さんと一緒にやりたいと、相談させていただきました。

大泉(達):ありがとうございます。

でも、いつも現場を見ている私も社長と同じく、楕円形の柄の設計図を見た瞬間に「これは無理だ」と思いましたね(笑)。

通常のカトラリーは、単純にいうとクッキーの型みたいな金型で素材の板から形を抜くんです。しかも、素材の厚さは通常5ミリ程度。今回のオーダーでは、7ミリある楕円形の柄にしたいということで、それは従来の方法じゃできないんですよ。

ほかの方法を考えるにしても、とにかく手作業が多くなるイメージがあったので、コスト的に厳しくなるだろうし、正直に言うと「やりたくないな」と感じていました。

「THE」がパートナーを選ぶ基準

米津:僕もプロダクトデザイナーの鈴木啓太もずっとものづくりに関わってきたので、僕らが考える技術的に可能な範囲を設定し、それに沿って設計します。

ただ、僕らが当初考えていた「熱間鍛造」(素材を高熱で加熱して柔らかい状態で加工する方法)だとコストが合わなかったんですよね。想定よりもかなり高くなってしまって、困りました。

別の方法を考えなければいけないという時に、「これまでにないカトラリーをつくりましょう」という僕らの提案を、大泉さんの会長、社長が前向きにとらえてくださり、最終的には現場の皆さんも「これができたらすごいよね」という想いを共有していただきました。

大泉(逹):社長がやると決めたら、私たちはもう腹をくくってやるしかないですからね(笑)。それからは「できない」と考えるのはやめて、どうすればできるのか、金型屋さんを呼んで相談しました。そうしたら、「吸い込み」という技術が使えそうだとわかったんですよ。

でも、実はもう何十年も前に会長が「吸い込み」でものづくりをしようとして大失敗して以来、うちではやったことがなかった技術なんですよね。金型屋さんも、部分的にしかやったことがないという話で、結局、カトラリーの柄を「吸い込み」したことがある人はいませんでした。

大泉(一):この「吸い込み」は、昔は燕でもよく使われていた技術でもあるので、もう一度、うちの方で構築してみたいなと。昔よりも金型の精度も上がっているし、チャレンジしてみようと考えました。

米津:以前に大失敗していたら「絶対やめろ」って言われそうですけど、そこで挑戦させてくれたのが嬉しかったですね。

どうやってパートナーさんを選ぶのかってよく聞かれるんですけど、つまるところ、チャレンジしてくれるかどうかなんですよ。そして、チャレンジしてくれるかどうかは、ものづくりが好きかどうかだと僕は思っていて。大泉さんは会長も社長もお会いした時に、すごくものづくりが好きなんだなって感じたんですよね。

大泉(一):弊社には、「洋食器を研磨したい」というモチベーションで移住してきた社員もいます。みんなものづくりが好きなんだと思います。

特に昔は住宅と工場が隣り合わせだったので、ものづくりが今よりも身近にありました。その中で自然と何かをつくることが好きになったように思います。

今は工場が離れたところにあるので、子どもたちがものづくりに触れられないまま大人になってしまう懸念があります。行政とも協力して体験学習などに取り組んでいるところです。

7ミリという数字へのこだわり

——「吸い込み」はどういう技術なんでしょうか?

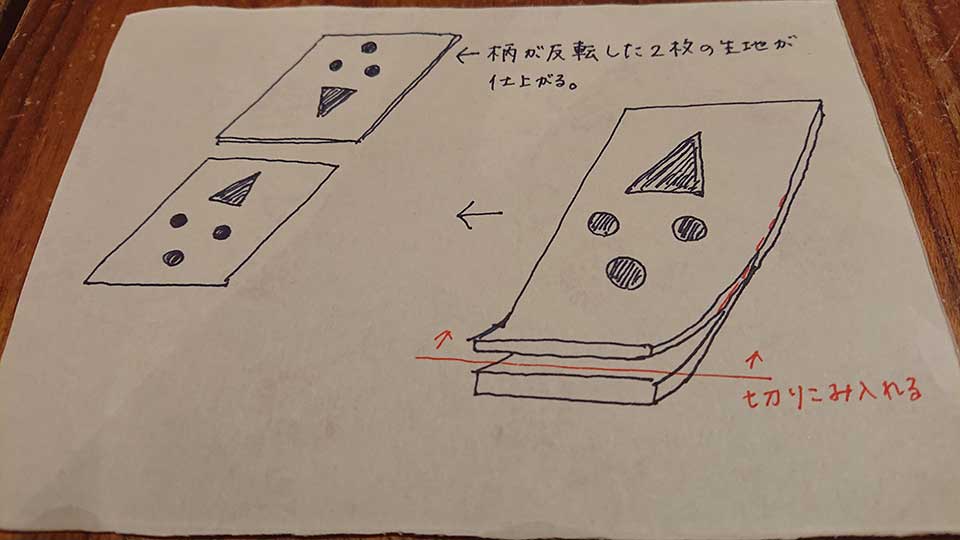

大泉(達):今回、素材の板は、通常のカトラリーで使用する5ミリのものを使いました。それを楕円形にするために、余白を大きくして型抜きをするんです。次に横から楕円形の金型でググッとプレスすると、7ミリの厚さになります。本当に微妙な調整が必要で、何度もトライ&エラーを繰り返しました。

米津:本当に苦労をおかけしましたが、7ミリという数字には、非常に大きなこだわりがあったんです。

普通のカトラリーの場合、どうしても頭の方が重くなってバランスが悪くなったり、手が疲れてしまう。今回、僕らはそれぞれのカトラリーの質量や重心がどこに来るかを綿密に計算して、最適なバランスが得られる数値として出てきたのが7ミリだったんです。

突破口となった金型屋のアイデア

——頭の部分のこだわりを教えて下さい

米津:それぞれの機能に特化した部分では、フォークが一番面白いし、わかりやすいですかね。コンセプトは「よく刺せるフォーク」。普通のフォークの歯って、4本が平行についていますが、今回のフォークは真ん中の2本がちょっと上がっていて、端の2本は下がっています。

さらに、歯が少し湾曲するようなオーヴァル状のデザインにすることで、物理的に刺す角度を変えて、フォークを刺した時にすぐに抜けてしまうことを防ごうというアイデアです。

もうひとつの特徴は、歯と柄の間の部分を深くくぼませて、スプーン状にしたことです。立体的にくぼませることによって、「すくう」という機能も兼ねることを考えました。

大泉(達):フォークの形状を見て、これも難題だなと思いました(笑)。我々は「つぼ型」と呼んでいるんですが、くぼんでいる部分を金型で出そうとすると、フォークの歯が中央に寄ってしまうんですよ。

これをどうしようかと金型屋さんに相談したら、ダメもとでやってみようと提案してくれたのが、先端部分を反るようにして曲げてから、「つぼ」の部分を押し込んでくぼみをつける方法。これも初めて見るやり方だったんですが、半信半疑で試してみたら、うまくいきました。

米津:おもしろい!どういう理屈なんでしょうね?

大泉(達):金型屋さんの経験からのアイデアで、理論的にどうだと聞かれると、なんでだろう?というのが正直なところです。

米津:なるほど。ものづくりの現場にいくと、熟練の職人さんだけが知っている感覚的でユニークな知見がたくさん埋もれていますよね。

大泉(達):本当にそう思います。

米津:スプーンは、とにかく「よくすくえる」ことを重視しました。くぼみの真ん中から外側に向かって、素材がだんだん薄くなっています。

それと、これは元々、大泉物産さんの「ひらめん」という技術で、すごくいいなと思って使わせてもらったんですけど、スプーンの端の部分に水平な面を出しています。

この形状にすることによって、例えばカレーやスープの最後の一口がすくいやすくなると同時に、すごく口当たりが良くなるんですよ。これもまた、面倒なデザインだったと思います。

大泉(達):フォークほどじゃありません(笑)。そして、ナイフはさらに大変でした。

米津:(笑)。

常識では考えられないデザイン

米津:一般的に、カトラリーナイフは安全性の面からあまり切れないようにしてあるじゃないですか。だから、レストランに行くと、お肉にはステーキナイフがついている。でも、自宅で使うことを想定したら、わざわざステーキナイフを用意するのも面倒ですよね。

それで、ギリギリ安全性を担保しながら、ものすごくよく切れるナイフをつくりましょうということで、刃物として「刃付け」をしてくださいとお願いしました。

もうひとつ、普通のナイフの刃は一定の厚みなんですが、立体のハンドルと同じ厚みをキープしたまま、先端の刃に向かってシュッと鋭くなっていくデザインを考えました。お肉を切るというより、断面を押し広げて、割く力を強くするイメージです。

これも、最初に僕らが図面を持っていった時、「できるはずがない」と言われました(笑)。

大泉(達):いままでの常識では考えられないデザインだったんです。ナイフづくりに携わっている人に相談したら、『この世に同じ形状のものがない』と言われて。

そこまで言われると、逆に挑戦する価値があるよね、とスタートしたんですが、鍛造屋さんに相談に行ったら、やっぱり「できません」と言われました。

米津:僕らがデザインしたようなナイフは確かに存在しないので、通常のナイフの形状とどちらがよく切れるのかは、正直なところ、わからなかったんです。でも、これまでにない形状でよく切れるというナイフをつくれたら素敵だよねということで大泉さんとも意見が一致して、チャレンジしてもらいました。

「できない」を「できる」にするために

大泉(達):独特の形状は、通常1回の工程を2回にすることで実現できたのですが、切れ味を出すのが本当に難しかったですね。最初はもう手で削るしかないとも思ったんですが、手で削ると安定した数値が出せないんですよ。そうすると、形状的に素晴らしくても、モノによっては切れなくなる可能性が出てくる。

それを避けるために、やはり機械で加工しようということで、あれこれ試しました。

何かいい方法はないかと、刃の磨きのプロのところに相談に行ったんです。最初は教えてもらえなかったんですが、何度か通っているうちに、刃の付け方と磨き方を指導してくれたんですよ。その通りにしてみたら、見事に切れるナイフになりました。具体的な方法はトップシークレットです。

米津:それもすごい話ですね。今回のカトラリーは企画してから完成までにだいたい1年ぐらいかかりましたが、最終的に、効率的にいいものをつくる工業製品としての技術と、刃付けや磨きといった工芸的技術のハイブリッドでつくることができたと思っています。

大泉(達):そうですね。今回、改めて「何でも試してみるもんだな」と思いました。

見たこともやったこともない依頼が来ると、頭の中で「できない」と考えてしまうもんです。でも、いろいろな人に相談しながら何度も試すと、無理だと思っていたことも、できることがある。それを実感しました。

そうやってこれまでにない知見を得られることは大泉物産の大きなプラスになりますし、今回、チャレンジした甲斐があったなと思います。

大泉(一):今、一人や家族で経営されているような研磨業、溶接屋さんなんかが続かなくなってきている。そこをなんとかできないかという課題があります。

ものづくりの工場が集積して切磋琢磨し、時には今回のようにノウハウも教えあうのがこの地域の強みです。

こうした状況でみなさまに評価されるものづくりを続けていけるように、これからも取り組んでいきたいと思っています。

——みなさん、今日はありがとうございました。

<取材協力>

株式会社大泉物産

https://www.ohizumibussan.jp/

THE株式会社

http://the-web.co.jp/

<関連商品>

カトラリーなど「THE」の商品はこちら

文:川内イオ

写真:浅見直希、THE提供

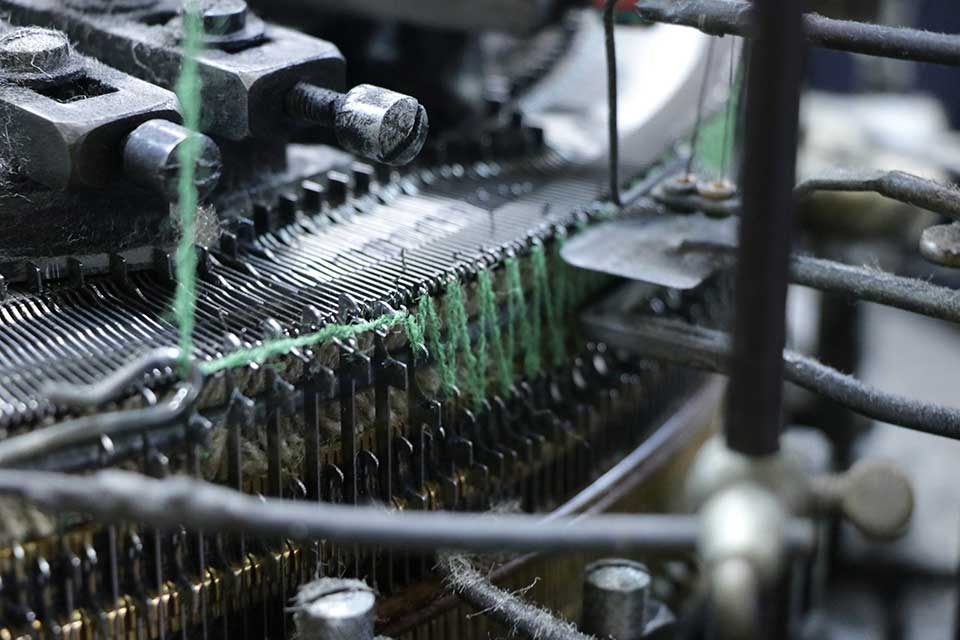

▲先ほどのセットされた糸が、集まって織り機に繋がっています

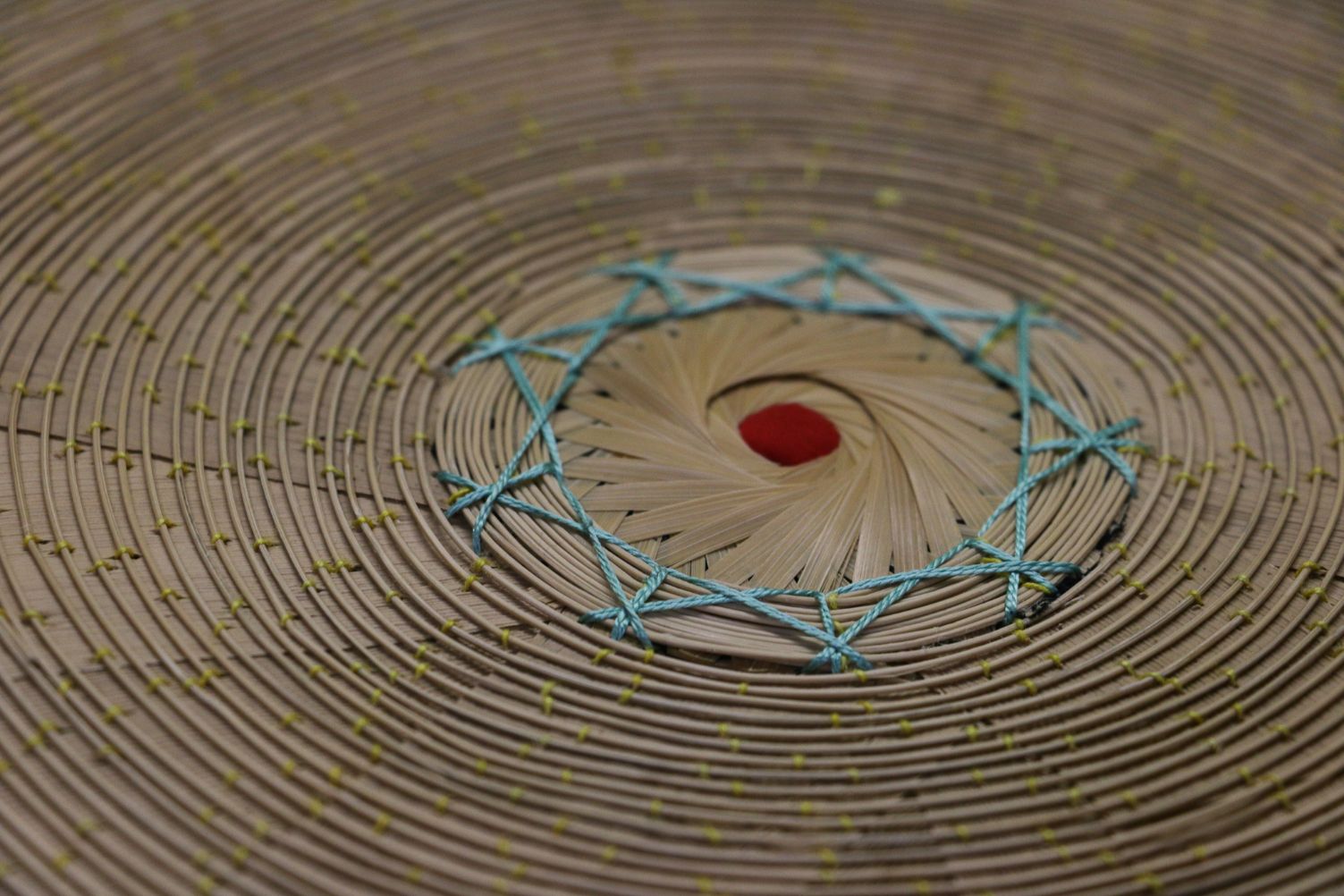

▲先ほどのセットされた糸が、集まって織り機に繋がっています ▲確かに機械の後ろは、生地の巻物が2本あります

▲確かに機械の後ろは、生地の巻物が2本あります

▲仕上げによって右の生地が左のようにふわふわに

▲仕上げによって右の生地が左のようにふわふわに ▲右側の緑の壁は生地に熱処理を加える炉。近くにちょっといるだけで汗だくになる程の熱気です

▲右側の緑の壁は生地に熱処理を加える炉。近くにちょっといるだけで汗だくになる程の熱気です ▲こんな生地、電車内で見たことがあるのでは?

▲こんな生地、電車内で見たことがあるのでは? ▲こちらは違う生地ですが、このような刃で表面をコンマ何ミリという世界で削ぎ、揃えていきます

▲こちらは違う生地ですが、このような刃で表面をコンマ何ミリという世界で削ぎ、揃えていきます ▲右側の機械、黄緑色の生地が編まれています

▲右側の機械、黄緑色の生地が編まれています