知られざるあんこの歴史

あんぱん、お汁粉、どら焼き、もなか、まんじゅう、お餅、あずきバー‥‥。

あんこを使った食べ物、和菓子を思い浮かべてみて?と質問されたら、ひとつぐらいは簡単に思い浮かべることができるのではないだろうか?

それほど日本人の日常に浸透したあんこを1897年(明治30年)からつくり続けて122年、日本で最も古い歴史を持つあんこ屋さん「きたかわ商店」が、和歌山市内にある。

きたかわ商店では、和菓子店「一寸法師」も直営している。決して大きな店ではないけれど、買い物ついでのような女性、車で乗り付けてきた男性、お土産を選んでいるような観光客風のカップルなどなど、お客さんがひっきりなしに訪れていた。

お店に入ると、「本日、売り切れました」という札が置かれている商品がいくつかある。人気の商品は店頭に並んで数時間でなくなるそうだ。

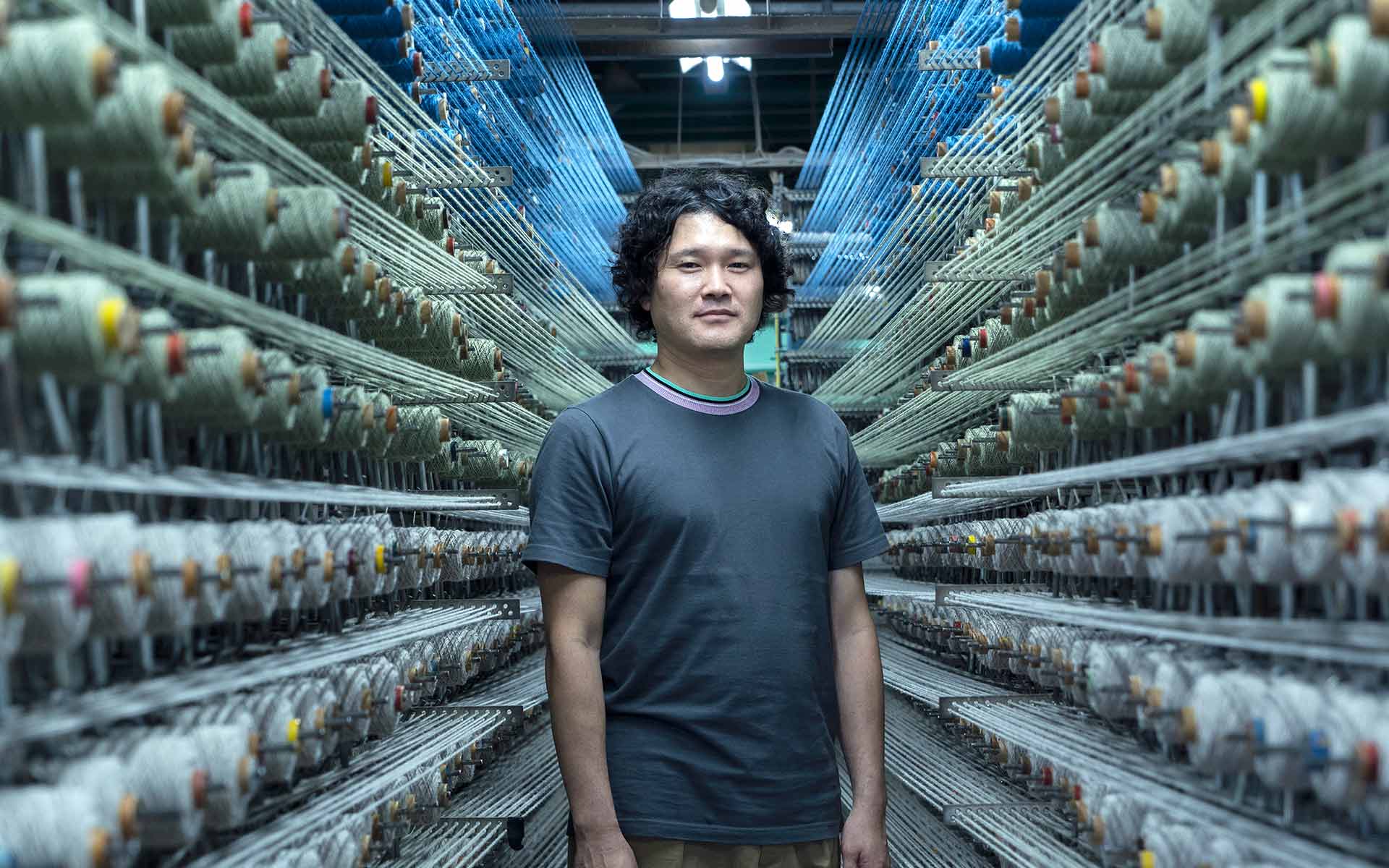

きたかわ商店のオフィスは、お店の隣のビルにある。三代目社長の内藤和起(ないとう わき)さんが、気さくに迎えてくれた。

それにしても、なぜ和歌山に日本最古のあんこ屋さんがあるのだろう。それは、江戸時代から親しまれてきたあんこの歴史に関わっている。

「あんこってお菓子屋さんが作ってると思ってらっしゃる方が多いんですけど、あんこはつくるのが大変なので、外注に出したい部分なんです。

それで、北川勇作さんという方が1889年に大阪で開いたのが北川製餡所です。その弟子で、私の祖父の内藤直作が1897年、和歌山市内に支店を開きました。あんこは日持ちがしいひんかったから配達がでけへんので、あちこちに支店を開いていたようです」

大阪の北川製餡所はすでになくなったそうで、今現在、その伝統を引き継いでいるのが和起さん率いる内藤家。だから内藤という苗字なのに「きたかわ商店」なのである。

全焼からの再建

直作さんは1908年(明治41年)に独立し、和歌山県内を中心に支店を拡大した。

その結果、今も多くのあんこ屋さんの屋号が北川と内藤で、「東京にある日餡連(日本製餡協同組合連合会)の総会で北川さんって声をかけたらみんなが振り向くみたいな感じです(笑)」。

きたかわ商店は一度、廃業の危機に陥ったことがある。第二次世界大戦後中、空襲によって工場が全焼してしまったのだ。

しかし戦後、和起さんの母親、内藤恭子さんが18歳にして、引き継ぐことを決意する。

「戦時中って、なんにも食べるもんがなかったでしょう。しかも工場も燃えてなくなってしまって。

だから、あんこ屋やったらまた昔みたいな食べるものに困らない暮らしができるんかなと思ったんですって。周りからは、恭ちゃん大変やねんでって言われたみたいけど、『やる!』って言って再開したんです」

再開するといっても、工場も機械もない。そこで、昔ながらの碾き臼(ひきうす)を使って手動であんこづくりを始めたそうだ。

その頃は、「甘いものといったらあんこ」という時代だったから、需要はあった。和菓子屋とパン屋に卸すようになり、和起さんが物心ついた時には再び機械化されていたという。

それからしばらく後、二代目の恭子さんが68歳になって「50年やったから引退したい」と言い始めた時、三代目として白羽の矢が立ったのが、和起さんだった。

「母の甥っ子にあたる私のいとこが専務にいて、彼が後を継ぐと思っていたんですけど、『経営は考えてない』と言われてしまって。

私はその時、ぜんぜん責任のない立場で販売営業をしていたんですけど、母から、和起やってくれるか?と言われた時に、ええよって軽く言うてしもたんです。

小さい頃、おばあちゃんから、和起ちゃんは賢いからあんこ屋さんなあ、やさしいからあんこ屋さんなあと言われて育って洗脳されたせいですね(笑)」

「このあんこ腐ってますわ」と言われて

和起さんが三代目に就いたのは、今から20年前、1999年のこと。すでに「甘いものといったらあんこ」の時代は終わり、世の中ではスイーツと呼ばれる洋菓子がもてはやされていた。

あんこの市場は縮小していて、例えば原料となるあずきの作付面積も2003年の4万2000ヘクタールから2018年には2万3700ヘクタールにまで減少している。

社長になり、なんとかしなきゃ、と奮起した和起さんは、あんこを使った洋菓子をつくったり、あずきの健康飲料を開発して特許をとったりとさまざま手を打った。

当時を振り返り、「私はあんこの製造やってないんで、すごく安易に考えてて」と苦笑するが、もしかすると、あんこの職人ではなかったことがきたかわ商店の運命を変えたのかもしれない。

2008年、卸業者からの紹介で、小幡寿康(こばた としやす)さんが訪ねてきた。

かつて皇室御用達の菓子職人で、現在は全国の和菓子店の再建を手伝あっている“放浪の菓子職人”だ。

小幡さんから「(近くにある)橋のところまで来たら小豆の匂いしたから、もうすぐあんこ屋さんがあるとわかった」と言われた和起さんは、誉め言葉だと思って「ありがとうございます」と返した。しかし、そこで小幡さんが続けた言葉に耳を疑った。

「ろくなあんこ屋じゃない。湯気に乗って外まであずきの匂いがするということは、あずきから匂いが抜けているということや。風味が残ってないあんこを作ってるんや」。

衝撃はさらに続いた。いきなりの厳しい言葉に驚きも冷めやらぬまま、「工場に入っていいですか?」と言われて、案内。

「ちょっと食べてみていいですか?」と言うので一番質の高い自信のあんこを渡したところ、一口食べての感想が、「このあんこ腐ってますわ」。

さすがにカチンときて「先生、腐ってるわけないじゃないですか」と反論したが、返ってきたのは「腐敗してると言ってるんじゃなくて、美味しくないってことですわ」。

伝統を疑い、常識に縛られない

コテンパンにけなされ、引くに引けなくなって和起さんは、小幡さんに「炊いてる時に匂いがしなくて、くさってないあんこをつくってくれますか?」と言った。

「いいですよ」と答えた小幡さんは、その場できたかわ商店にあるあずき、鍋、砂糖を使ってあんこをつくり始めた。

その間、和起さんは小幡さんを連れてきた人に「なんやのあの先生、頼んでないのにめっちゃ失礼や」と怒りをぶつけていたのだが、しばらくして出来上がったあんこを食べた瞬間、こう思った。

「めっちゃ負けてる!」

「うちのあんこと食べ比べたら、一目瞭然でした。先生のを食べた後にうちのを食べたら、味がしいひんかった。ほんとに、ぜんぜん味が違ったんですよ」

それはもう、老舗の歴史も伝統もプライドも関係なく、完全なる敗北だった。

それほどの違いは、どこから生まれるのだろう。和起さんによると、小幡さんの手法はそれまでの伝統的な製法とはまるで違う。

しかし独自の科学的な理論がしっかりあって、実際に美味しいあんこができるため、何度も目からウロコが落ちたそうだ。

「例えば、昔からあずきを炊く前に一昼夜水に漬けるというんですけど、先生は、そこが一番の間違いだと言うんです。

あずきは子孫繁栄のために生きているから、水を見せてこれから食べるぞって準備したら、雑味とか胸やけの原因になる物質を出すと。

だから『豆殺し』いうて熱湯をばっとかけて、あずきを気絶させて、その間に煮ちゃう。ほんと、発想が変わってるんですよ、先生は」

取材の際、和起さんからほかにもいくつかの小幡式メソッドを聞いて、小幡さんは伝統を疑い、常識に縛られず、常に改善を目指す研究者のような職人なのだろうと感じた。

もし和起さんがあんこの職人だったら、伝統的な製法や自分の仕事を否定されて嫌な気分になり、反発したかもしれない。常にお客さんに接する販売営業の仕事が長かったからこそ、素直に味を評価し、「負けてる」と認めることができたのではないだろうか。

伝統的な製法からの転換

小幡さんのあんこに惚れ込んだ和起さんは、自分の娘で製菓担当だった志真さんを小幡さんのもとに修業に出した。

そして、志真さんが豆の洗い方から学んで帰ってきた時に、100年以上続いた伝統の製法を小幡式メソッドに切り替えた。

昔ながらのやり方に慣れた職人も抱えるなかで勇気のいる決断だったんじゃないですか?と尋ねると、「歴史ある所は味を守ってると言うけど、負けたもんは負け、それなら教えてもらう方がええやん」と和起さんは笑った。

「うちの座右の銘が、変えてはならない商道、変えねばならない商法なんです。お商売は哲学と科学やと思ってて、哲学にあたる商道は変えたらあかんと思うけど、商法にあたる科学は進歩するものだから、良いものに変えていかなあかん。

先生の指導がなんで好きかって言うと、科学的な根拠があるんですよね。先生は毎回言うことが違うという人もいるけど、常に進化してるんだと思います」

あんこを変えたら、風向きも変わった。和菓子の展示会に出展したある日、スーツ姿の数人組がブースに来たので、どら焼きを差し出した。

それが実はこだわり抜いた品ぞろえで知られる高級スーパー、成城石井の原昭彦社長とその社員たちで、この出会いがきっかけで成城石井にきたかわ商店の「極上どら焼き」を卸すことになったそうだ。

直営店「一寸法師」でも、変化が現れた。

「お客さんの好みもありますけど、明らかに変わったのはもなかとあずきバーですね。先生のあんこになってから本当によく売れるようになりました。すごくあずきの香りがする、全然ちゃうやんて言われます」

変えてはならない商道、変えねばならない商法。

この言葉は、どんな仕事にも通じるものではないだろうか。今日も、きたかわ商店ではあずきが炊かれている。しかし、店の周りであんこの香りはしない。

〈取材協力〉

きたかわ商店

http://kitakawashoten.jp/

工場直売店

和歌山県和歌山市東紺屋町77

貴志川店

和歌山県紀の川市貴志川町神戸367-1

文:川内イオ

写真:中村ナリコ