恒松汐里

中川政七商店 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 店長

2022年 入社 中川政七商店 分店服 グランスタ東京店

2023年 中川政七商店 ルミネ北千住店

大学時代、ずっと好きだった雑貨屋さんでアルバイトとして働いたことで、好きなものに囲まれて仕事をする楽しさを知りました。

就職活動をするにあたり、このまま雑貨に関わるお仕事をするのか、それとも大学で学んだことを活かして別のお仕事をするのか…悩みながら結局、雑貨の販売とはほど遠い職に就きました。

そんな前職でも学びになることはたくさんあり、今の自分の糧になっていますが、働く中でずっと「雑貨を扱うことの楽しさ」「好きなことを仕事にして生きていきたい」という気持ちが消えず、転職を考えるようになりました。

友人へのギフトを探しに立ち寄った中川政七商店のことを思い返したのも、同じころです。

恥ずかしながらそれまでは中川政七商店のことを知らなかったのですが、ふらっと立ち寄ったお店の雰囲気が落ち着き、店員さんの佇まいも素敵だな…と好印象だったことを覚えています。そしてネットで検索してHPにたどりつき採用ページを開き…あれよあれよと「中川政七商店で働きたい!」という気持ちが強くなっていきました。

1番強く惹かれたのは、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンが根底にあることです。

学生の頃から漠然と「日本文化」や「祖父母の昔ながらの日本の暮らし」っていいなぁ…と思っていた私にはその言葉がぴたっと嵌まりました。

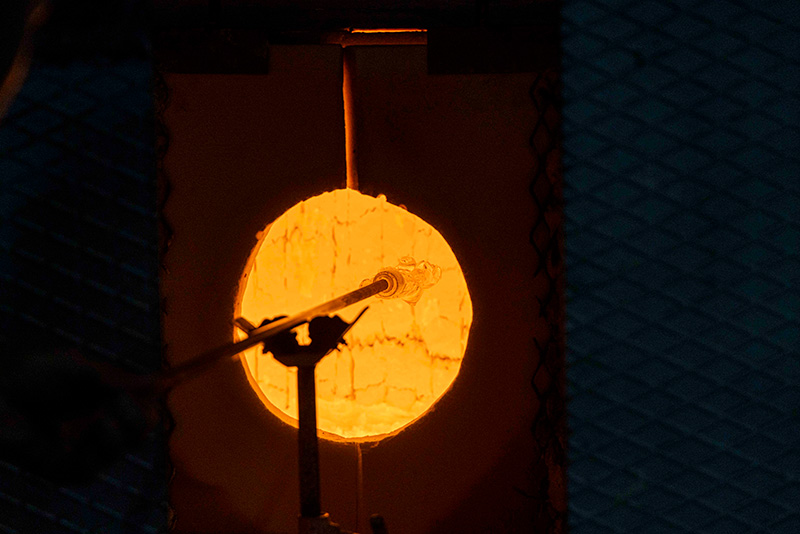

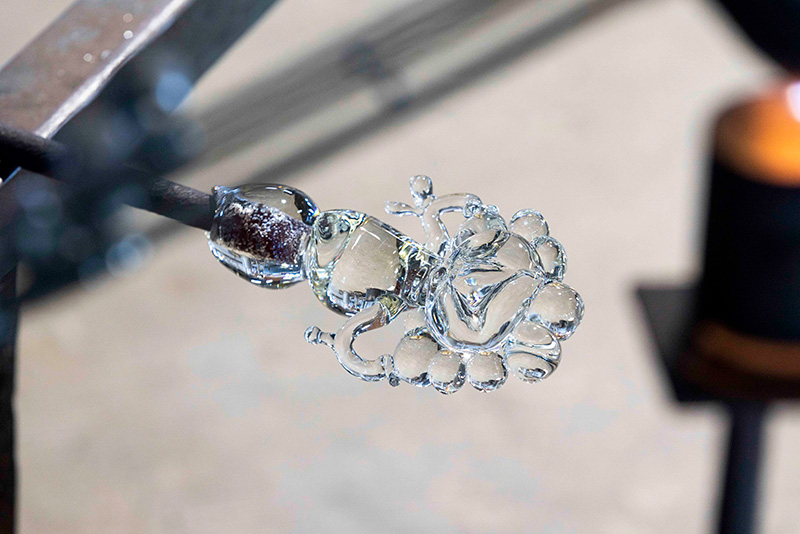

「ただ物を売る」のではなく、残したい日本の暮らしや文化があり、繋いでいきたい工芸技術があるから、想いを形にしてお客様に届ける。

その会社としての在り方に強く共感し、中川政七商店に転職することを決めました。

入社して4年目になりますが、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンが会社全体に染み渡っているのだと、社内の方とお会いするたびに感じます。

店長としての立場を任せていただき、日々の店舗運営は目まぐるしく過ぎ去っていきますが、それでもこのビジョンからぶれずにいられるのは、一緒に働くスタッフさん達、今までお世話になったたくさんの先輩方が真剣にビジョンと向き合われているからです。

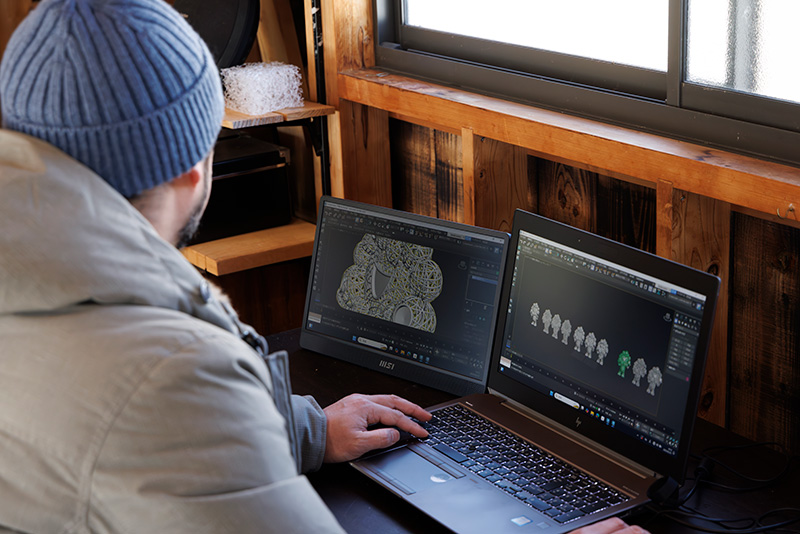

日本の工芸の現状や、おひとりおひとりが抱えるビジョンへの想いをお聞きするたびに、自分ももっと真剣に向き合わなければと背筋がすっと伸びます。また、作り手さんやデザイナーさんの想いのこもった商品達に囲まれてお仕事ができるのも、私が中川政七商店で働く理由のひとつです。

新商品が店舗に届くときにはいつもワクワクした気持ちになり、ついスタッフさんと「今回も素敵ですね!」とお話が盛り上がることもあります。

そんな瞬間がとても楽しく、お客様とも商品の素敵さを分かち合えることにやりがいと幸せを感じています。

店長としても一販売員としてもまだまだ半人前で落ち込むこともありますが、日本の工芸への想いが詰まった商品への愛情とビジョンへの想いを持ち合わせ、日々精進していきたいと思います。

<愛用している商品>

おすすめ理由:入社が決まり、少しの間 京都伊勢丹店でお世話になっていたのですが、その際に皆さんからいただき個人的にも思い入れのある商品です。保存容器としても食卓の器としても使えて、なにより佇まいが素敵!油汚れやにおい移りしにくいのも使いやすいポイントです。

○更麻

おすすめ理由:母にプレゼントしたのをきっかけに自分も使い始めました。お客様からも驚かれるのですが、この薄さの麻生地で、チクチク感が少ない…!夏場は更麻を着ているほうが涼しく感じるほどです。

おすすめ理由:その名の通り、本当に丈夫でへたりにくいです!それまで使っていたものがすぐにモロモロになってしまい困っていたのですが、このキッチンスポンジに変えたところいつまで経ってもへこたれずストレスフリー!片面は少し密度が高めで力を加えやすくなっているところも使いやすいです。

中川政七商店では、一緒に働く仲間を募集しています。

詳しくは、採用サイトをご覧ください。