毎日の暮らしは様々なものでできています。

衣服や、ありとあらゆる日用品、食事、そして住まい。

「どうしたら人は心地よく暮らせるか?」を建築の視点から問い続けてきたひとりの建築家と、工芸の視点から向き合ってきたメーカーが出会い、建築と工芸がひとつになるものづくりを、はじめます。

その名も「Kuma to Shika」プロジェクト。

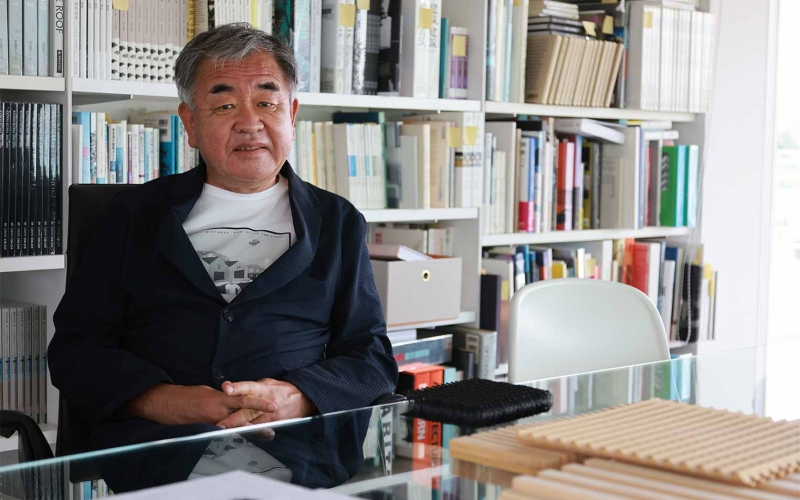

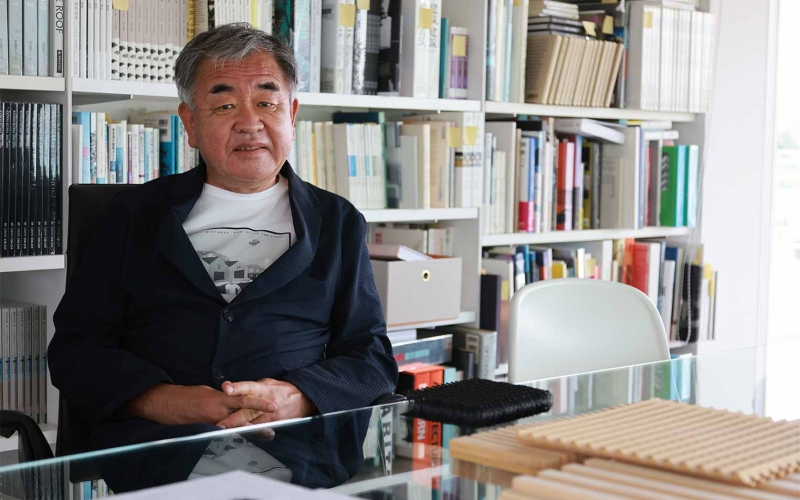

「Kuma」は、その土地の環境や文化に溶けこみ、素材を大切にする、建築家・隈研吾。

「Shika」は、日本各地の素材・技術・風習を活かしたものづくりをする、中川政七商店。

両者が同じ志のもと、建築の発想や素材から生まれる「今の工芸」を提案します。

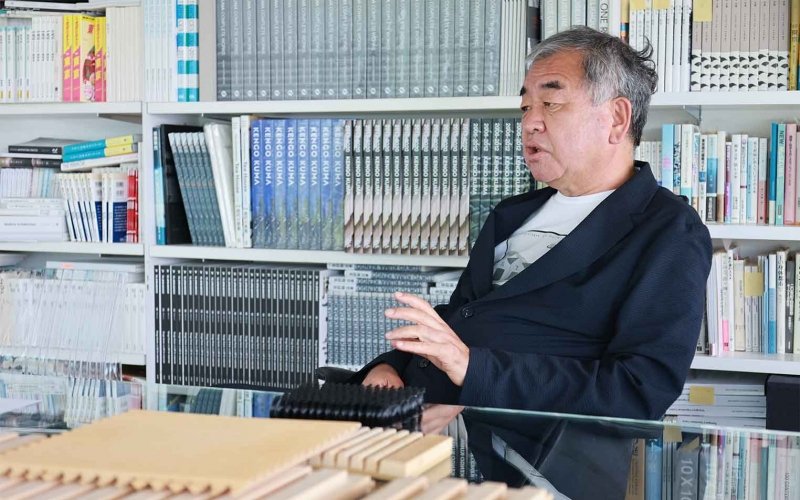

プロジェクトが進む中で、隈さんはこんなメッセージを発信しました。

「建築デザインというのは建物のデザインのことではないと最近考える様になった。

建築デザインとは生活のデザインでなければならない。

今の建築をめぐる状況は、高度成長下の建築をつくればよい、

大きく高くつくればよいという状況とは全く対照的である。

作ることが目標ではなく、そこでいかに暮らすかを考えることが建築家の目標となったのである。

工芸は暮らしに最も近い。

工芸を変えることで僕は暮らしてについて考え提案したい。

今の工芸を追求する中川政七商店とそんなことを一緒に考えたい。」

建築家の仕事の定義そのものを大きく変えてしまうようなプロジェクトのきっかけは、2011年の東日本大震災に遡ります。

はじまりは東北から

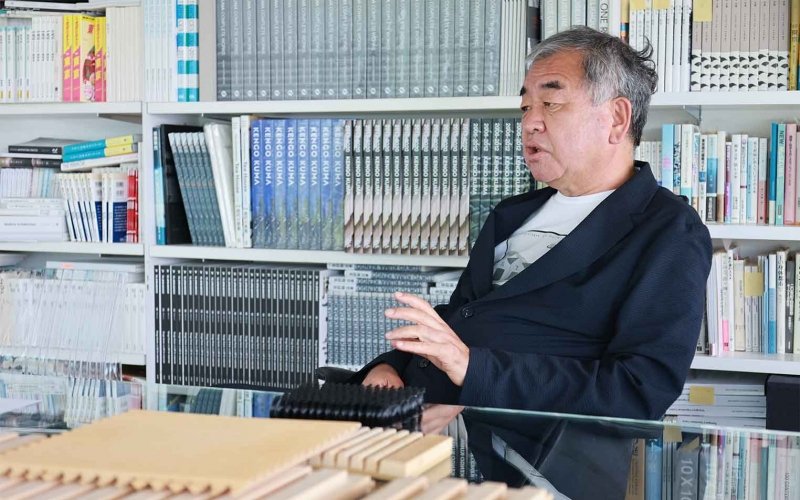

「私たちは、建物をつくる現場や地域に何度も通います。そこで触れた土地のらしさを建築に取り入れたり、設計を進める中で地域の人たちと広く関わっていくことをよしとしている設計事務所ですね」

Kuma to Shikaプロジェクト担当のひとり、隈研吾建築都市設計事務所(以下、隈建築事務所)の宮澤一彦さんは、土地との関わりを誰より楽しみにしている隈さんその人を「好奇心の人だし、ここは好奇心の事務所」と語ります。

それだけ地域とのつながりを大切に設計を続けてきたからこそ、2011年の東日本大震災は、隈さんや宮澤さんら事務所メンバーにとってショックの大きいものでした。

「付き合いのある東北の職人さんたちが被災されて、何かできることがないかと考えました。

そこで立ち上げたのが、東北のものづくりを応援する『East Japan Project(EJP)』です」

East Japan Projectで生み出されたプロダクトのひとつ「NARUCO Kokeshi Bottle Cap」

East Japan Projectで生み出されたプロダクトのひとつ「NARUCO Kokeshi Bottle Cap」

知り合いのデザイナー数人に声をかけ、地元の職人たちと共にオリジナルアイテムを開発し、特設サイトで販売。しかし、課題も見えてきました。

「私たちには小売業の知識がありません。例えば原価計算をどうやってするか、数をいくつつくるかなど未知なことだらけでした。きちんと利益を出してつくり手に循環していくようなサイクルをどうやったら生み出せるか、手探りが続きました」

模索しながら、プロジェクトは9年間継続。その間に、希望を感じる出来事がありました。

建築事務所が「もの」づくりに携わる意義

「他の案件で手掛けた福祉施設で、地域ゆかりのメーカーさんと施設利用者の方が協業して、オリジナルのプロダクトをつくって販売しようという話が持ち上がったんです。

私たちは設計のプロセスで土地の特徴的な素材や技術にたくさん出会い、建築にも取り入れますが、一度建物が竣工すると、その先に活かす方法を持っていません。

結局そのプロダクトは販売にこぎつけることができなかったのですが、こうした『もの』があれば、竣工した後も建築と地域との関係性は続いていくのだと改めて気づきました」

土地土地の素材や人、技術の素晴らしさは誰よりも知っている。あとは、それを「もの」に変換してきちんと流通させることができればーー。

「建築とものづくりで、東北に限らずお世話になってきた全国各地を元気にすることができるかもしれない」

改めて建築事務所が「もの」づくりに携わる意義を見出したところで、隈建築事務所と中川政七商店は出会いました。

隈建築事務所からは、建築の発想や土地土地の素材を。

中川政七商店からは、素材やアイデアを暮らしの道具に変換するノウハウと流通の仕組みを。

お互いの得意を持ち寄り、ものづくりの対象を東北から全国に拡げ、建築の発想や素材から生まれる「暮らしの道具」が少しずつかたちになっていきました。

デビューするのは6種のアイテム

「素材集めは事務所内のデザイナーを集めて、3つのチームに分かれて行いました。子育て中のお母さんチーム、デジタルに強いチーム、素材の専門家チームです。

建築の現場には本当に様々な素材が転がっているので、できるだけ多様な視点で『こんなの使えそうかな?』を探していきました」

ものづくりのプロセスを明かすのはkuma to shika もうひとりのプロジェクト担当、堀木俊さんです。

今回デビューした6種のアイテムには、建築ならではの素材やアイデアが詰まっています。

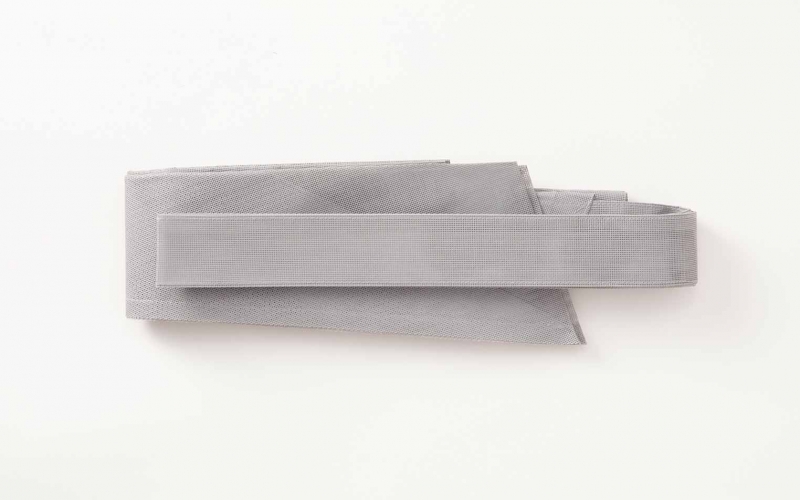

丈夫さと透け感を活かした「飛散防止シートのバッグ・ポーチ」

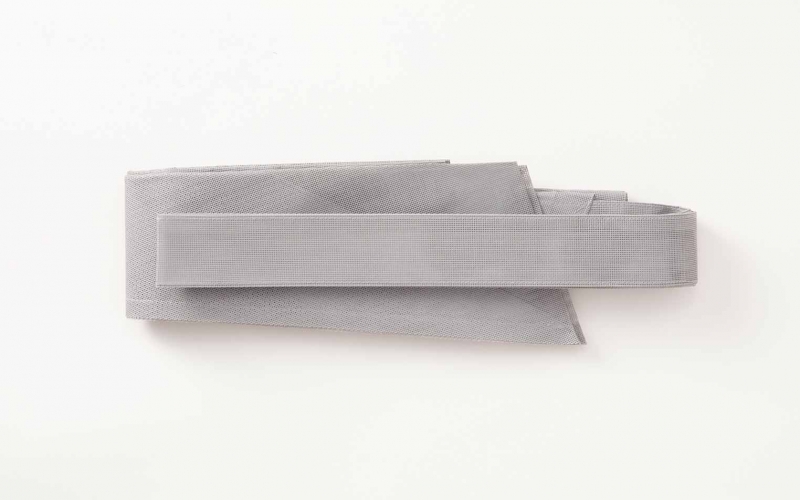

ひとつめは、建築現場で建物の養生に使われる飛散防止用のメッシュシートを使用した、大きな折り目が印象的なトートバッグ。

建築現場で使用されている様子

建築現場で使用されている様子

「お母さんデザイナーチームにファブリックといえばこの人、という布の専門家がいて、彼女から上がってきたのが飛散防止シートです。建築現場では本当によく使われる素材で、その丈夫さや透明感がバッグやポーチに向いているのでは、とアイデアが生まれました」

耐荷重はバッグ中が15kg、大が45kgと業務用素材ならではの丈夫さですが、折りたためばコンパクトに持ち運びでき、広げればたっぷりと荷物が入ります。

ファブリックのプロとして、お母さんとして、両方の視点が生かされています。

同じシリーズのフラットポーチは、飛散防止用のメッシュシートと、奈良の特産品である蚊帳(かや)に使われる目の粗い薄織物「かや織」をビニールコーティングした生地が使われています。メッシュシートの透明感が生かされ、中のものが一目でわかる仕様です。

建築現場らしい草木を活用。「植物で染めた花ふきん・ハンカチ」

「ボタニカル・ダイ」という、植物を使った特殊な染色技法によって染めたふきんとかや織ガーゼハンカチ。染料には草木染めでは珍しい、クマザサとスギが用いられています。

「スギは全国どこでも使われている、とてもメジャーな建材ですし、クマザサも建物の周りに植えたり、私たちには身近な素材です。使い込んでいく中での色合いの変化も楽しんでもらえそう、という生活視点から素材候補に挙がりました」

家が<クマナイズ>される「組み木の飾り棚」

建築の「構造」を生かしたのがこのオブジェのような飾り棚。3D設計を行うデジタルチームからのアイデアだったそうです。

木材を組み上げる組子の手法のひとつ、地獄組。サニーヒルズジャパンの建物全体が地獄組で覆われている。

木材を組み上げる組子の手法のひとつ、地獄組。サニーヒルズジャパンの建物全体が地獄組で覆われている。

「日本の木造建築は組木の技法を構造部分はもちろん、建具など装飾部分へも使用することで木という自然素材を面の空間づくりへと昇華させてきました。

その組木の技法を幾何学的なデザインに生かした飾り棚です。ネジを使わず、単純な台形のパーツを組み合わせるだけでだけで面白い表情の棚が立ち現れます。付属のフックで壁にかけて浮かせたり複数の棚を連続させることで複雑な表面起伏を持った壁面を作ることができます。

2個3個と並べて使うと連続性が出て美しさが増します。隈建築事務所の設計の目線が生かされているので、飾ると家がクマナイズされるんじゃないでしょうか(笑)」

複数連続させることで意外な表面起伏の棚が立ち現れる。

複数連続させることで意外な表面起伏の棚が立ち現れる。

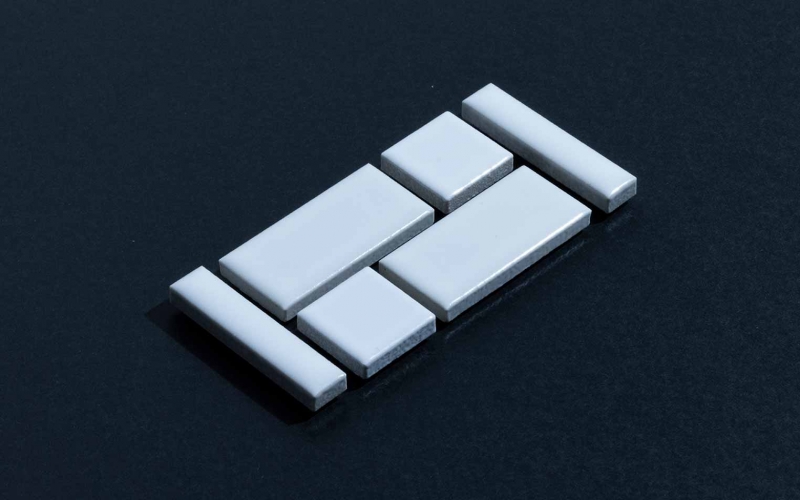

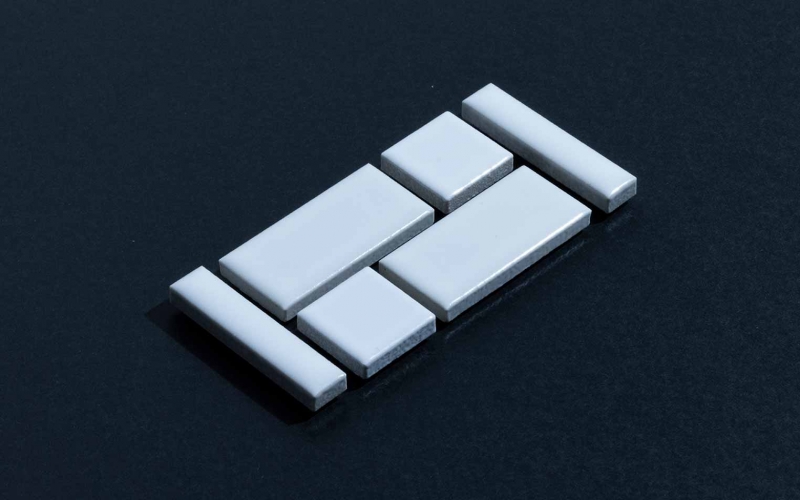

まさに建築工芸品。「タイルのマグネット」

建物の外壁や内壁で使用される美濃焼タイルを採用したマグネット。

「建築のパーツを、買って帰れるというこのプロジェクトの醍醐味が詰まったアイテムだなと感じます。タイルはまさに建築工芸品ですね」

表面の荒さも設計された「和紙の折りタペストリー」

手漉きで和紙の中に木チップを漉き込んだタペストリー。部屋の和洋問わずオブジェのように飾れます。紙にランダムに配置された荒々しい木チップは、まるで紙が原料の木に戻ったかのような印象です。

「木チップは吉野ひのきです。私たちは内装材を検討するときに、表面をどれくらいの粗さにするかに気を配ります。周囲の環境に対して、どのような素材をどのくらいの粗さやピッチで用いるか。素材の使い方によって生まれる空間のリズムや表情にこだわり建築を設計しています。」

森の中にある梼原町の「雲の上の図書館 / YURURIゆすはら」。

森の中にある梼原町の「雲の上の図書館 / YURURIゆすはら」。

Photo : Kawasumi Kobayashi Kenji Photograph Office

「例えば梼原町の図書館は、森の中に位置していてまわりが木で囲まれているので、外装材のピッチを粗くつくりました。逆に都会で周りにガラスが多いような環境なら、細かいピッチにしたりすることで、環境に合わせて調整しています。

今回は建築と違い持ち帰った場所によって置く環境が異なるので、家庭内に置くときに違和感のない粗さを意識して企画しました。」

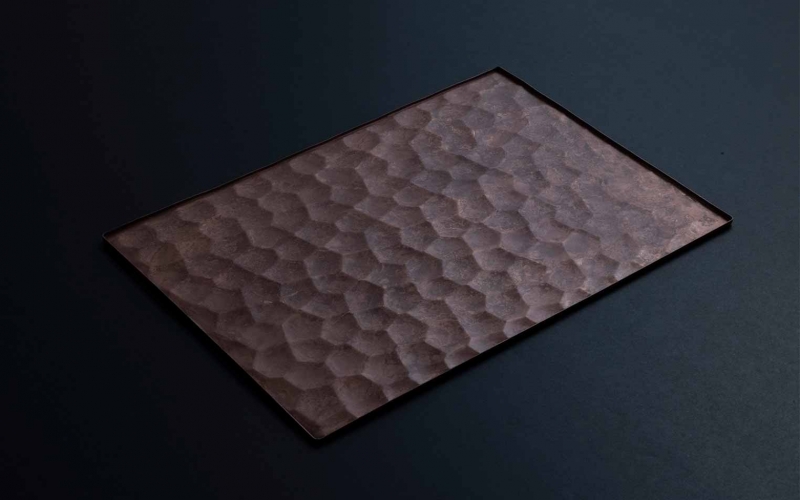

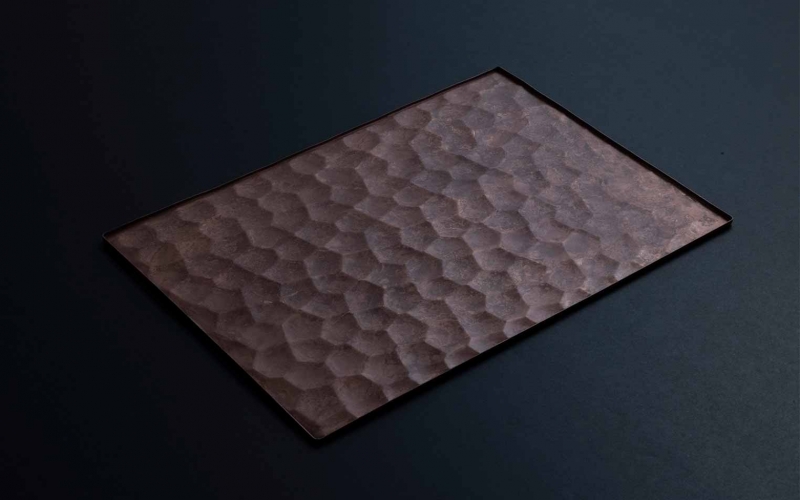

建築的な視点が生きた「銅のはつり折敷」

板の表面に道具の痕跡を残し味わいとみなす技法を「なぐり」といい、江戸時代頃まで建材用の木材加工には欠かせない技術でした。このなぐり加工を写し取り、極薄の銅板に施すことで構造的な強度と意匠性を持たせたのがこの折敷。

飾り板として置くものを引き立てる使い方がおすすめです。

「これは素材の専門家チームから出てきたアイデアです。薄暗い環境の中に置いたときに、素材の表面の揺らめきが見えてきます。建物内外の明るさも織り込んで設計を考える、建築的な視点が再現されています」

ものの見方を揺さぶる、建築的暮らしの道具

こうして建築的な視点と、暮らしの中での見え方・あり方を行き来しながら生み出されたKuma to Shika シリーズ。担当するメンバー達にも新鮮な発見があったそうです。

プロジェクトメンバーが素材やアイデアを持ち寄りMTGする様子

プロジェクトメンバーが素材やアイデアを持ち寄りMTGする様子

「建築はどんな環境にその建物があるか、わかっていることが大前提で設計が進みますが、暮らしの中のアイテムって、どんな環境で使われるかが見えない状態で相手に手渡すんですよね。これは建築の現場にはない感覚です。

でも一方で、単に設計図で当てはめておしまいでなく、それを受容する人間の体で心地よいかどうかを探求する感じは、建築も工芸も通じるものがあると感じました。目で見て、肌で触れた時の質感を楽しんでもらいたいです」(宮澤さん)

「今回手がけたアイテムはどれも、単に『使える道具』としてではなく、その背景にある土地や素材のストーリーを通じて、ものの見方を揺さぶっていくことを目指して作っています。

アイテムの発売は事務局の他のメンバーにも新鮮に映るはずです。『建築の仕事』の定義そのものも揺さぶっていけたら面白いですね」(堀木さん)

「普段我々が建築の現場で目にする素材を、スケールや解像度を変化させてプロダクトをつくってみました。

プロジェクト当初は建てられた建築をハブとして新しい経済活動が生まれてくることを意識していましたが、これからは色々なメディアを通して人間の生活というものに肉薄したいと思います。」(隈さん)

工芸も建築も揺るがす、Kuma to Shika の物語がいよいよはじまります。

6月18日(金)より、中川政七商店オンラインショップ・一部直営店舗、

東京国立近代美術館「隈研吾展」(6月18日~9月26日)にて販売開始。

中川政七商店 渋谷店では、その開発の過程の資料や素材を公開する企画展『隈研吾と考える、建築と工芸』展を開催。

文:尾島可奈子