プロからアマチュアまで、国民的スポーツとして、老若男女に愛されている野球。いよいよ開幕した東京五輪でも日本代表の活躍が期待されている。そんな選手らのプレーを支える道具に注目。選手たちが手の一部のように使いこなすグラブのものづくりの裏には、どんな苦労があるのだろう。

多くのプロ野球選手と契約を結んでいるミズノのグラブ担当クラフトマンに話を伺った。

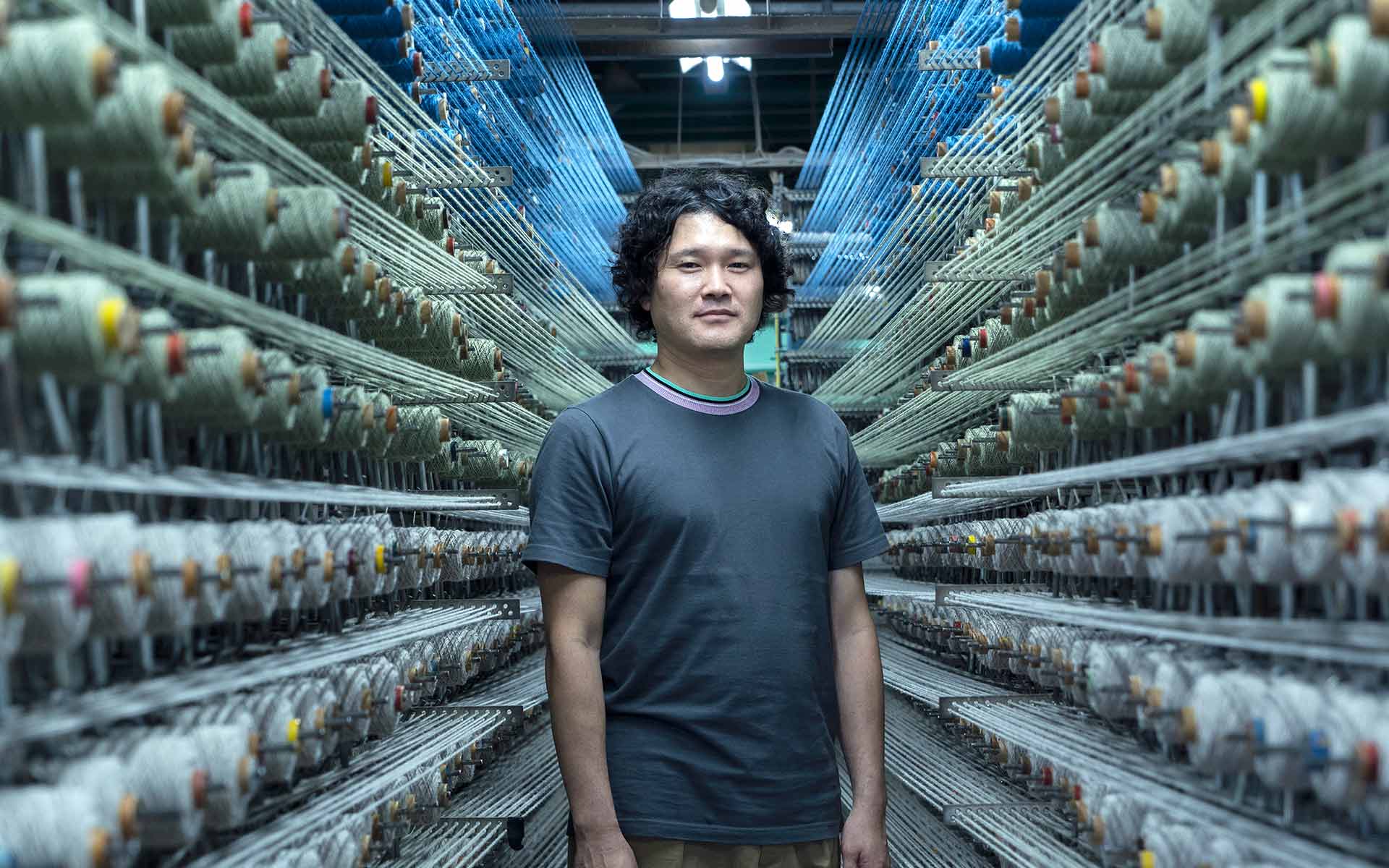

兵庫県宍粟市波賀町にあるミズノテクニクス波賀工場

兵庫県宍粟市波賀町にあるミズノテクニクス波賀工場

46名が働くミズノテクニクス波賀工場の中でも、プロ野球選手のグラブを主に担当するのは3名。話を伺ったのは、そのうちの一人である田中章太クラフトマン。捕手用のキャッチャーミットの製作を手掛けている。捕手用のミットは、ちょっと特殊で専門的な知識、高い技術が必要とされることもあり、ミット一筋でやってきた。

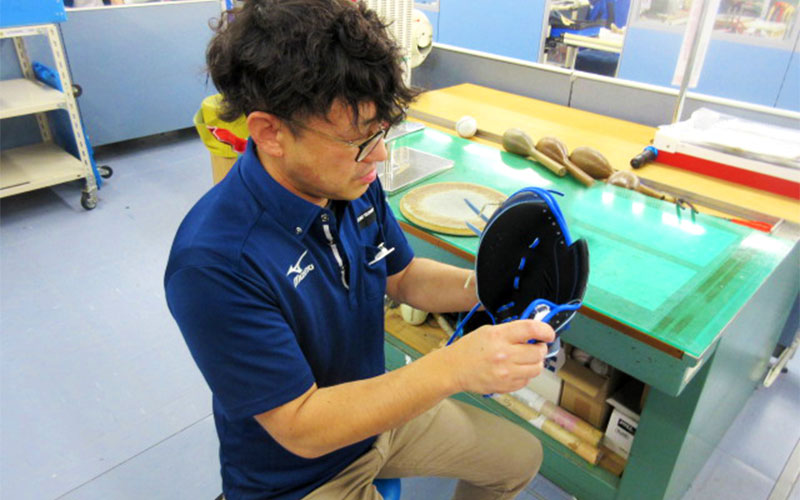

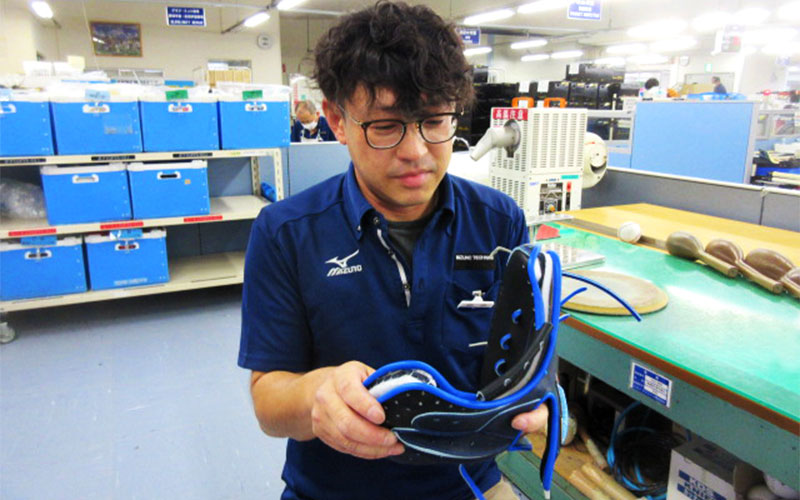

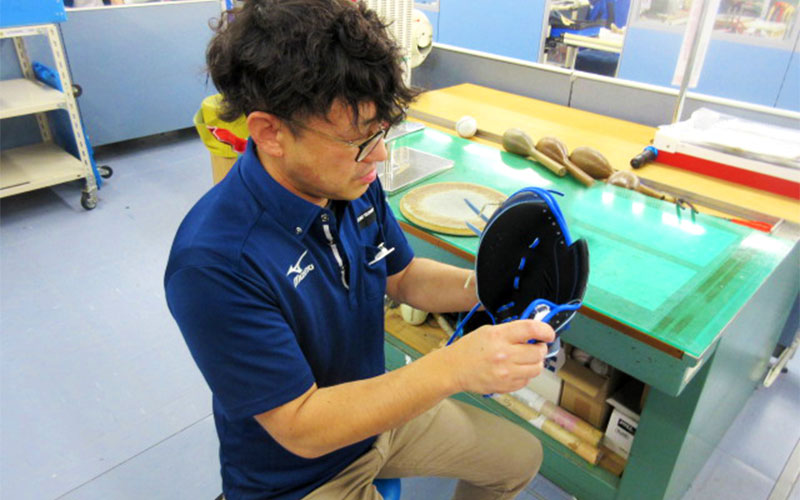

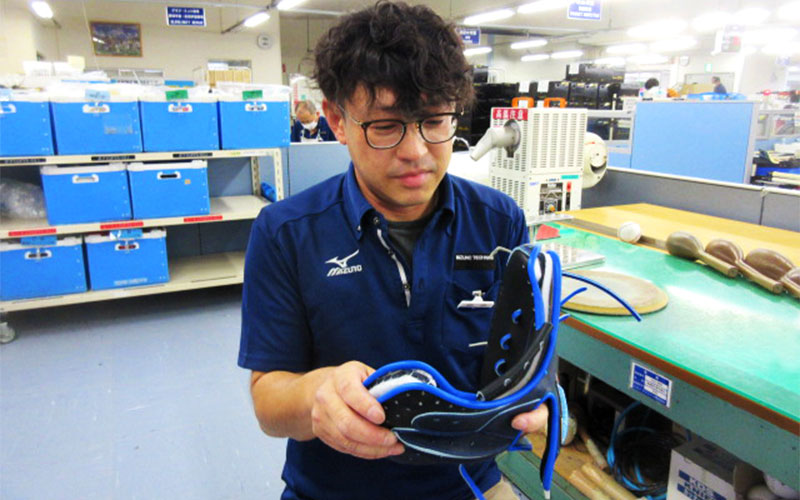

プロ野球選手のミット製作を手掛ける田中章太クラフトマン

プロ野球選手のミット製作を手掛ける田中章太クラフトマン

「牛の革を使ってつくるのは同じですが、形状も違うし、求められるものが根本的に違うと自分のなかでは捉えています。捕手って、投手の投げる球をどのポジションよりも多く捕らないといけないし、衝撃に耐えられる強さも必要です。それと、気持ちよく投手に投げさせたいからと、音にこだわる選手も多いですね」

投手が投げた球を受ける際に鳴り響く「パァーン!」という高い音。投手はその捕球音を自身の調子を測るバロメーターとしていることがあり、捕手はそんな投手の気持ちを慮ってグラブを要望することも少なくない。音には、材料や形状、受球面の張りやしわの状態が影響するので、張りが弱いと革が沈んで音も吸収されてしまう。つまり、音は革が板のように張っているほど出やすいが、ボールは捕りにくくなる。技術の高い選手は一定の位置だけしかボールを捕らないので、その一部分だけを深く、それ以外はしっかりと張りがあるように設計。音の出やすさと球の捕りやすさのように相反する要望であっても、積み上げてきた経験や知識、技術を駆使して、選手の求めるミットをつくっている。

求められていることを想像し、その思いを形にする

ほぼ全てが手作業で行われる、グラブ製作

ほぼ全てが手作業で行われる、グラブ製作

グラブ製作は、革の裁断以外、ほぼ全てが手作業で行われている。革を縫い合わせたり、紐を通すといった基本工程に加え、軽くするために革の厚みを調整したり、水分を飛ばしたり、手になじみやすいようオイルを塗ったりと、選手からの要望に応えるため、一つひとつに工夫を凝らしていく。選手それぞれの細かい要望に対応していくのは、どんな苦労があるのだろう。

「人によって考え方も違いますし、求めているものもそれぞれ違うので、大変ではあります。また表現も曖昧なので、その曖昧なニュアンスの中から相手の真意を汲み取って、カタチにしていくのは……つくり手の醍醐味でもあるんでしょうけど。でも、やっぱり難しいと感じます」

グラブの硬さについての要望があったとして、硬さも柔らかさも、人によって感じ方は違う。つくり手の考える硬さが、選手の求める硬さと同じであるとは限らない。そこで大切になるのが、選手とのやり取りで、直接話したり、実際に使っているグラブを見せてもらったり、借りたグラブを分解して革の厚みの数値を測ったり。できることを全てやって、常に自分自身で答えを見つけていく。それは経験を積んでも同じで、慣れることはないという。だが、製作経験が長くなると無意識のくせがグラブに反映されてしまうことがある。グラブに対する思いやこだわりが強くなり、自分がよいと考えるつくり方や使い方が出てしまうのだ。

「グラブはこうじゃなきゃダメなんだとか、こういう形がいいんだよねっていうことを押し付けてしまっていることがあると思っていて。だけど使うのは自分ではないので、最初からつくり手の色に染めるんじゃなくて、選手が自分自身でつくり上げていけるグラブを提供したい。」

グラブはすぐには使えず、自分自身の手になじませていく時間が必要なので、余白を残した状態で納品するのが田中さんのスタンス。相手の求めるポイントを、頭で理解していても、指の動きに完璧に対応させるのは難しい。もちろん使えないと返されることも多い。何がダメなのか具体的な表現であることは少なく、よく言われるのは「なんか違うんだよね」。

もう一度つくり直したり、パーツを変えたりと状況に合わせて対応していく。グラブづくりには、理想をカタチにできる技術力だけでなく、選手の考えていることを想像する力も求められるのだ。

「選手に渡すときは、いつも緊張します。自分のなかでの完成度は50~60%のミットを絶賛していただいたり、逆に自信満々のミットが全然ダメだったり。使ってもらうまで本当に分からない」

今も忘れられないグラブづくりの原点。2年半かかった初めてのプロの世界。

プロ野球選手を担当して15年。数多くのミットを手掛けてきた田中さんの最も印象に残っているのが、現在巨人の二軍監督を務める阿部慎之助選手。初めて担当を任された選手だ。通常、プロ野球選手を担当するまでに5~10年の下積みが必要だが、田中さんは前職で経験があったこともあり、入社3ヵ月での大抜擢。ところが、実際にミットを使ってもらうまでには、2年半もの時間がかかった。

「最初は、ただミットに手を入れるだけ。何のコメントもなく、それで終わり。プロってこういう世界なんだと。いきなり高い壁にぶち当たったと感じ、辞めようかなって思いました。僕じゃあ無理だなって」

自分のつくったものを渡したら何も言わずに立ち去られる状況は、想像するだけで辛い。当時、阿部選手が使用していたのは他社製のミット。そこへアプローチをかけてミズノ製ミットを使ってもらうことが、田中さんに与えられたミッションだった。突き返されてもめげずに通ううちに「こういう革がいいよね」と意見も貰えるようになり、一緒に革を開発したり、形状を調整したりして試行錯誤を重ね、ようやく使ってもらえるミットが完成する。阿部選手の最終的な決め手は何だったのだろう?

「一番は材料開発ですね。阿部選手の求めていたことに材料面で応えられたことが、大きいなって思います」

阿部選手が納得するミットを提供できた理由、それはミズノの誇る革にあった。

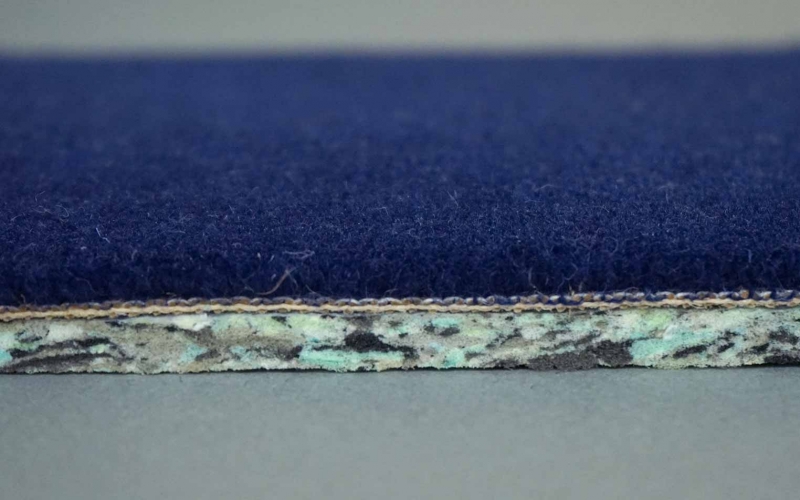

ミズノのグラブは「革がいい」と言われる理由

革で6割ほど特性が決まってしまうと言われるほど、グラブづくりにおいて革選びは重要だ。例えば、張りやすさを重視するなら密度の濃い革が良いとされるが、密度の濃淡は見ても分からない。これまでの経験と、触れたときの感触だけを頼りに選ぶのだ。革は一枚一枚に個性があり、「これだ!」と感じるものに出会うまで探し続ける。保管しているストックに選手の要望に応えられる革がないと感じたら、次の入荷を待つこともある。

革の保管庫。オーダー内容に合わせて数ある革の種類から素材を選定

革の保管庫。オーダー内容に合わせて数ある革の種類から素材を選定

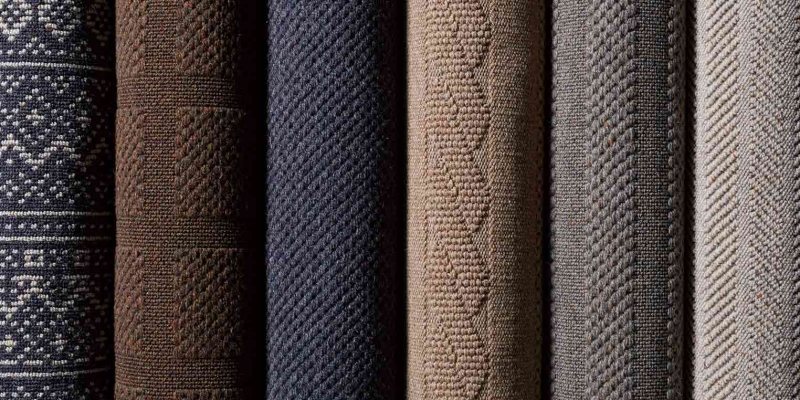

ミズノのグラブには、革製造のメーカーであるタンナーと協同開発したオリジナルの革が使われている。タンナーと独占契約を結び、コンセプトに合った革をつくり込んでいくのは、世界的にみても珍しい取り組み。そのおかげで、グラブの張りに影響する密度の濃さといった細かい要望を伝えるなど、革を加工する段階から関わることができる。現在、プロ野球選手のグラブのほとんどは北米産だが、捕手用のミットには日本産の革が使われている。この「捕手用ミットは国産革」という新しい常識をつくったのが、田中さんと阿部選手だった。

「日本の牛の革は、繊維の絡みが強く、密度が濃くて非常に耐久性に優れています。だからあれだけ強い球の衝撃を受けるポジションでも長く使うことができる」

これまでも一部で国産の革は使われていたが、材料のばらつきや量を確保するなど課題が多かった。それを、田中さんはタンナーと協力して一つひとつクリアしていった。質も数も満足できるものを用意できたことが阿部選手との契約につながり、国産革は捕手用ミットのベースとなった。

終わりのないグラブづくり

グラブは野球選手にとっての生命線であり、商売道具。それぞれ強いこだわりを持っていて、妥協することはない。そんな替えのきかないものづくりに携わり続ける田中さんにかかるプレッシャーは想像もつかない。

「理想通りのミットと言ってもらえたことも、ゲームで長く使ってもらえたこともありますが、つくる上での不安は消えないですね。同じものをイメージしてつくりますが、なかなかたどり着けない。むちゃくちゃプレッシャーを感じますし、いつも不安の中で自分と戦いながらつくっている感じです。」

それでも今後の目標を聞くと、「いい商品を提供し続けたい」という。

田中さんがグラブづくりと出会ったのは、22歳のとき。知人の紹介で入った会社で簡単な作業を手伝いながら、少しずつ基礎を学ぶうちにグラブづくりにのめり込んでいった。それ以来、どんなに評価されても慢心することはない。一人ひとりの要望に合った材料を選び、それぞれの特性を活かしてグラブをつくり上げていく。選手の要望を実現し、安心して使ってもらうためなら、今までにない材料でも手に入れ、どれだけ時間がかかっても何でもやってきた。

そんな妥協しない姿勢が、今日も選手の活躍をそっと支えている。

<取材協力>

ミズノ株式会社

https://www.mizuno.jp/

*お問合せ先

ミズノお客様相談センター 0120-320-799

文:眞茅江里

<関連特集>

スポーツメーカーの老舗「ミズノ」と麻の老舗「中川政七商店」。

業界は違えども「ものづくり」という同じ場所に立ち続けてきた二社がコラボレーションして、機能的で丈夫な野球のグラブ革を暮らしの道具に仕立てました。

□■□

合わせて読みたい

五輪選手の好成績を助ける、日本の職人たちの「道具作り」秘話

東京五輪開幕が開幕し、日々スポーツの話題に熱が帯びていますね。選手を支える大きな存在のひとつが、数々の道具たち。競技に使用するものから、身に着けるものまで、今日はそんな道具たちを手掛ける職人のストーリーを紹介します。

→記事を見る