一流シェフが愛用する調理道具や、長年お店で道具と向き合ってきた店主が「これは」と手に取るもの。

道具を使うことに長けている各分野のプロフェッショナルが選ぶものには、どんな秘密があるのでしょうか。

私たちが扱う暮らしの道具を実際に使っていただいて、ものの良さだけでなく至らなさも含めて感想を教えてもらいました。

本日紹介するのは、浅草・合羽橋にある料理道具専門店「飯田屋」の6代目店主、飯田結太さん。

聞けばさまざまな道具を使いつくし、その良さを日々お客さんに語り尽くしている飯田さんに、さまざまなキッチンツールを使ってみての感想を記事にまとめていただきました。

飯田 結太/飯田屋6代目店主

“超”料理道具専門店飯田屋6代目店主。料理道具ヲタクとして世界中の料理道具を研究。「マツコの知らない世界」「タモリ倶楽部」など様々な番組で料理道具の奥深い世界を面白おかしく発信。自身が仕入れを行う道具は必ず前もって使ってみるという絶対的なポリシーを持ち、日々世界中の料理人を喜ばせるために活動している。

「人生が変わる料理道具」監修

「かっぱ橋商店街リアル店舗の奇蹟」著者

では早速、飯田さんによる「幸せな食事を増やすための道具」を見ていきましょう。

□■□

日本人に愛される「シャキふわ」を生む、おろし金|かもしか道具店「だいこんのおろし器」

実は事務所には300種類ほどのおろし金があるんです。僕はおろし金をいろいろ調べているなかで、道具によって変わる5つの食感があることに気づいたんです。

一番やわらかい食感で口溶けを感じるのが「ふわふわ」、大根を生かじりするみたいな強い食感が「ジャキジャキ」。その間に「シャキシャキ」「シャキふわ」「ふわシャキ」があります。

かもしか道具店 だいこんのおろし器

かもしか道具店 だいこんのおろし器

今回使用したかもしか道具店さんの「だいこんのおろし器」は「シャキふわ」のおろし器なのかな、と。「シャキシャキ感」が強く、食感が少し残る感じのおろし金です。「シャキふわ」は日本人にはこれまでよく食べてきた、つまり家庭にあったおろし金ってこの味わいだったと思うんですよね。

刃のことを僕たちは「目立て」って言うんですが、これは日本人に愛される目立なんだろうなと思います。

そしてこの「だいこんのおろし器」、調理道具であり器にもなってくれる。

おろす部分を外せばこのまま食卓に出せるんです。おろした後、中でちょっとした和え物もできるでしょうし、高さがあるからこぼれにくい。そういう配慮や計算がされてるんだろうなぁと感じましたね……!

あと、僕はこの裏側が大好きなんですよ!

わざと傷がつけてありますよね。これ、シューズの滑り止めと同じ役割なんです。

大根をおろすには力が必要。力がいるって事はつまり滑りやすいんですよ。

樹脂ならシリコンやナイロンのゴムをつけることができますが、陶器だから付けられない。

それを少しでも軽減させるように、裏に傷をつけてスパイクにしたんだろうなと。これも色々考えたんだろうなぁって思いますね。

ちなみに僕は、これでにんじんをおろしてカレーの隠し味に入れるのが結構好きで。

にんじんは細かくおろすとすべて溶けてしまうんですけど、「だいこんのおろし器」を使うとちゃんと食感が残ってくれる。旨味と少しだけ歯触りを表現してくれるんです。

あと、まだ食べてはないんですが、秋の魚の時期になったらもう絶対合いますね……!これを使った大根おろしで食べる、脂たっぷりのサンマなんて、もうどう考えてもルパンと次元みたいなものですよ!(笑)。きっと素晴らしい相性を見せてくれるんだろうなぁと思います。

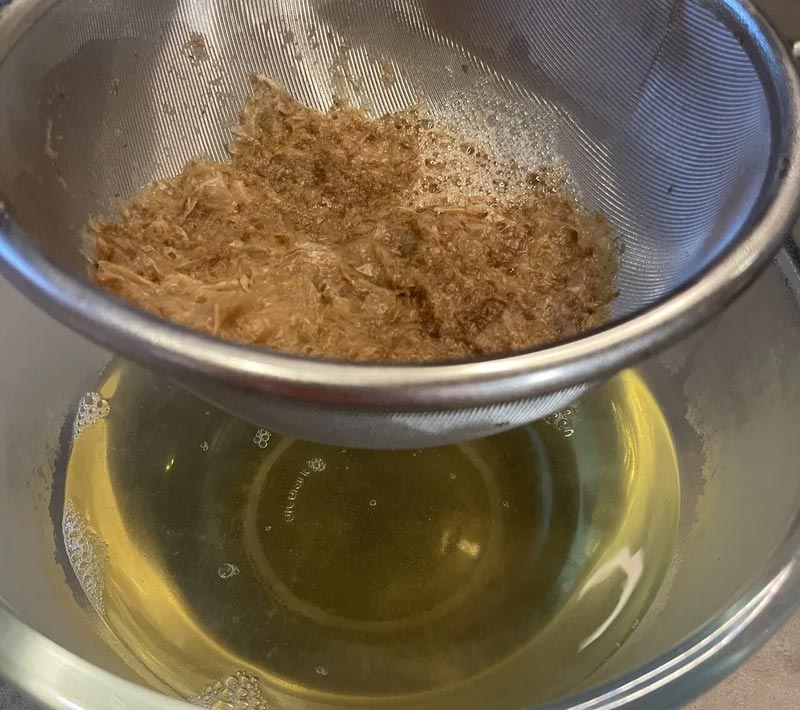

誰でもたくさん、かんたん、おいしい燻製| かもしか道具店「くんせい鍋」

今まで燻製鍋はいろいろなもの使ってきました。ちなみに、この「くんせい鍋」は8個目ですね(笑)。大きいものから小さいもの、網が2段や3段式、重さが違うものまで……そういう遍歴がある中で、僕はこれ使い続けると思います。すごいよかったです。

かもしか道具店 くんせい鍋

かもしか道具店 くんせい鍋

モール系ECサイトで売っているような、いわゆる「初心者用」と言われる燻製鍋って、すごいちっちゃくて。単純に乗っかる食材の量が少ないんですよね。そして燻製って時間かかりますよね。10分ほど火をくべて、20分くらい馴染ませる。1回分出来上がるまで30分位かかるとして、ちっちゃい鍋だと2~3人で食べる時は全然食べたりなくて……(笑)。

だからこそ、食材ができるだけいっぱい入るような形状がいいんですよね。このかもしかさんの「くんせいの鍋」、ちょうどいいです。

蓋の形も、丸いドーム型なのでちゃんと燻煙が充満してくれる。上からも当たるし、下からも当たるし、ちゃんと滞留してくれると思います。

もちろん燻煙は漏れます。でも漏れていいんですよ!

よく燻製鍋って「少しでも煙漏らしたくない」って言う人がいて、特にマンションなんかだと匂いが気になる!っていう気持ちもすごくわかるんです。ただ、適度に煙が漏れてくれないと、生の食材に当たった煙が中に留まって「臭み」や「苦味」変わってしまう。

その煙が少しずつ出てくれたほうが、美味しくできるんです。かもしか道具店さんの「くんせい鍋」は、煙が出るけどもちゃんとおいしい燻製が誰にもできるアイテムだと思います。

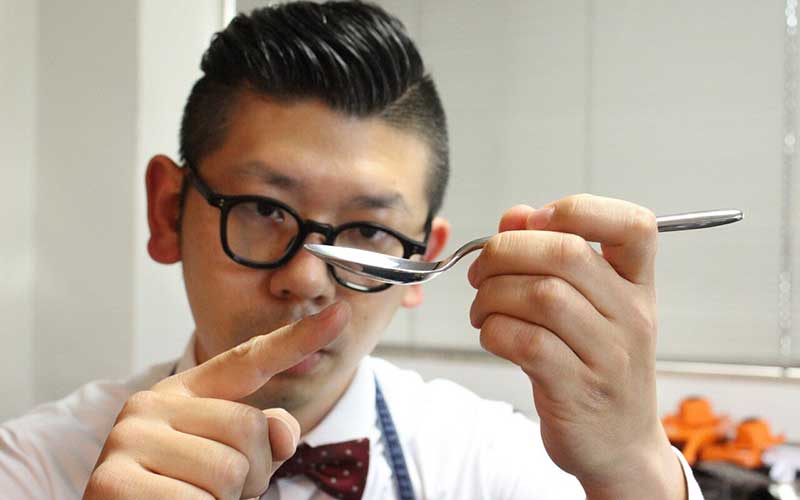

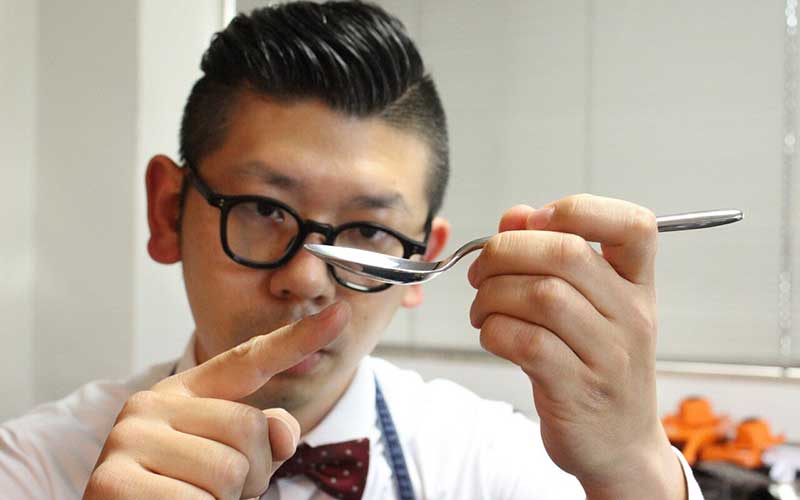

すべての料理が喜ぶ至高のスプーン|THE「THE DINNER SPOON」

今回使用した道具たちのなかでもこの「THE DINNER SPOON」、圧倒的に1番でしたね……!

僕はスプーンが大好きでこれまでもたくさん使ってきたんですけど、その中において「ここまで主張しないスプーンってなかったなぁ」と正直びっくりしました。

THE DINNER SPOON

THE DINNER SPOON

美しい見た目や使いたくなるデザインであることはもちろん大事ですが、スプーンの素晴らしさはそれだけじゃない。大事なのは「掬った時」と「口に入れた時」と「口から抜いた時」なんですよ。

まず口に入ったときに、スプーンは主張しちゃいけないんです。

脇役です。主張していいのは食材だけ。100%食材を舌に感じさせるような働きをするというのが僕の中でのカトラリーの立ち位置なんです。「THE DINNER SPOON」はそれを忠実にできていた。

ちなみに、スプーンが口に入ったときに当たるのは、側面とくぼみの頂点。この2箇所の口へのあたり具合でスプーンが主張するかどうかが決まってくるんですね。

じゃあ当たらせないようにするには何が1番いいか?というと、単純に平べったくすればいいんですよ。ただ平べったくするだけだと何も掬えなくなってしまう。

そこを「THE DINNER SPOON」はギリギリまで薄くして、そして深みも持たせている。

そして僕が感動したのがここのスプーンの下の頂点。

すごく後ろの部分に頂点があるんですよ。

僕たちはスプーンの凹んだところを「ツボ」と呼びます。頂点は通常ツボの真ん中にあるんですよ。でも「THE DINNER SPOON」は、できるだけ後ろのほうに頂点をずらしているんです。だから口当たりがしない。これは絶対計算ですね。

僕はこういったカトラリーも、料理道具だと思ってます。

料理人がつかう料理道具があって、そしてカトラリーは「一番最後に調理する道具」なんですよ。ここに関しては主張しちゃいけない。何故かって、料理人の意図したものを100%の状態で食べる場所なので何も主張しないことが大切。だから、料理道具以上に使い勝手がすごく問われるアイテムなんです。その使い心地は調理に使う道具よりよっぽど難しいと思っていて。

その点において「THE DINNER SPOON」は圧倒的、本当に素晴らしいアイテムでした。

フォークの柄の決定版|THE「THE DINNER FORK」

一口にカトラリーの柄といっても、平べったいもの、球体、木製などいろんな柄がありますよね。たくさんの柄を持ち比べてきましたが、「THE CUTLERY」シリーズの柄はすばらしいですね……!

とくにこの柄で使い心地が素晴らしいと思ったのが「THE DINNER FORK」。フォークとこの楕円型の柄の相性の良さは、ナイフやスプーンと比べて一線を画しますね。

THE DINNER FORK

THE DINNER FORK

なぜかと言うと「刺す」からなんですよ。

刺すときに柄に指を当てると思うんですが、これって平べったい方がいいんです。少し平べったいことで、何か刺した時に、感触がすっと指に返ってくる。食材の柔らかさを指で感じることができるんです。

これってすごく大事で、料理って舌だけじゃなく、鼻も目も指先も、五感すべて使った総合エンターテイメント。「THE DINNER FORK」は刺したときにすばらしい「触感」を与えてくれるんです。

フォークに関してはいろいろな柄の形が出ているけれど、もうこれこそが定番でいいんじゃないですかね……! みんなにもぜひ触ってもらいたいです。どんな風に使っても、きっと全部気持ちいいと思います。

強いて気になるところを言うとするなら……刺すということに対して突出しているので少し口離れが気になっちゃいましたね。

でも、フォークの刃が甲を描くことによって食材が滑らないことや回しやすいという意図はすごくわかって、面白い道具でした。

賛否両論が起こる!? 道具の進化を感じるカトラリー|THE「THE DINNER KNIFE」

「THE DINNER KNIFE」は挑戦的な商品ですよ。ギリギリところを狙った、賛否両論が出るアイテムかなと。

まずテーブルナイフでほとんどないと思うんですけど、これ両刃なんです。言うなれば、切れない包丁なんですよ。

THE DINNER KNIFE

THE DINNER KNIFE

三徳包丁やペティナイフなど、切れなきゃいけない両刃の包丁は「まな板」という柔らかい台が刃をキャッチしてくれます。それに対してテーブルナイフの相手はまな板ではなくて、硬い陶器や器、つまりセラミックなわけです。

実は包丁の切れ味ってまな板の種類によって変わっていくんですよ。

昔、大妻大学が発表した文献によると、木のまな板とプラスチックのまな板を8000回上から叩いていく実験をしたところ、木のまな板の方が刃の先端が鋭角なままだったんです。何が言いたいかと言うと、包丁の切れ味の持続性はまな板の硬さに比例してくるんですよ。固ければ固いほど、持続性は落ちてしまう。

つまり、両刃のナイフがテーブルで使う堅いお皿なにぶつかると、切れ味がどんどん落ちていく。刃欠けの可能性すらあるんです。

なので、きっと「THE DINNER KNIFE」は開発するなかでギリギリ切れないような刃つけをしているのだと思います。

「すばらしいね」「これすごい挑戦だね」って言う方もいれば、「すぐに切れなくなっちゃったじゃないですか」って言う人も出てくる恐れがある……。そういう意味でも、少し玄人向けの商品なのかなと思いました。

ただ、これはいままであまりなかった商品ですね。今回の道具の中で、一番「道具の進化」に携わっているものだと思います。

長く愛して一生の宝物になる、鉄の玉子焼き器|フォームレディ「ambai / 玉子焼」

卵焼きっていま爆発的に売れてるんですよ!

飯田屋でも欠品を起こすレベルで、コロナになってからおうち時間が増えて「プロが使うような本格的な調理器具使っておいしいものを作りたい」というニーズがすごい増えてるんです。

なかでも「鉄製」と「銅製」のものは超売れ筋! 特に銅製のものが人気ですが、これから卵焼きを本格的にはじめようと思っている人には、フォームレディさんの「玉子焼」の方を勧めますね。その理由は「形状」と「内側の加工」にあるんです。

ambai 玉子焼 角小

ambai 玉子焼 角小

まずはこの形状。昔ながらの銅製の玉子焼き器と比べると、先端が少しクランクしてるんですよ。角度が斜めになっているので菜箸を入れやすく、玉子の巻やすさがあります。

そして実際に使っていて「これはようやった!」と思ったところなんですけど、この玉子焼き器、四辺がなめらかで丸いんです。これ、洗うときに便利なんですよ〜!(笑)

僕、家では銅製の卵焼き器を使ってるんですけど、四辺が直角だとどうしても汚れが溜まりやすいんです。やっぱり洗うところも含めて料理だと思うんですよね。使う人の気持ちを考えて、そこをカバーしてくれるんだな……って思いました。

そして内側の加工。これよく見てもらうと表面がざらざらしていて、わざと傷をつけてるんです。

これは「ファイバーライン加工」と言って、鉄版の表面に凹凸を施して鉄特有の「こびりつきやすい」という弱点を少なくした加工なんです。「凹の部分」には油が馴染みやすく、「凸の部分」は接地面を少なくしてこびりつきにくい。使い始めようと思った方が少しでも使いやすくなるようにしてくれているんです。

そして鉄のフライパンって、手間をかけた分だけ愛着を感じさせてくれる道具なんですよ。

使えば使うほど油が馴染んでいて、どんどん使いやすくなってくる。鉄とか銅の料理道具はできるだけ若いうちから使ったほうがいいと思います、一生の宝物になって自分の人生変えてくれますから!

熱伝導でふわふわ、冷めても美味しい玉子焼き!|アイザワ「純銅卵焼き 関西型」

銅は元々「ザ・職人」のもので、「俺たちはこれ以外使わないから」と言わしめるほどの材質なんです。そしていま、ご家庭で使いたいという方が本当に増えて、銅の卵焼き機はバカ売れしてるんです……!

でも使いはじめて最初に戸惑うのが、銅の卵焼き器って巻きににくいんですよ! 四辺が垂直になっているんで「菜箸どうやって入れんの?」って(笑)。やっぱり元々プロの道具なんですね。使っていくうちに、腕の力で巻けるようになっていきます。

アイザワ 純銅玉子焼 関西型

アイザワ 純銅玉子焼 関西型

「銅の卵焼き器」がいいのは理由があって、それは熱伝導の良さ。

卵焼き器って下だけじゃなくて側面も使いますよね。熱伝導が良ければ、火が当たっていないところも熱くなり、熱が均等に行き渡るんです。つまり銅の卵焼きというのは熱ムラがない。

それが何に繋がるかと言うと、味ブレが起こりにくいんです。卵に対して安定的に、下からも横からも熱を伝えることができるおかげで、冷めてもふっくらとした卵焼きになるんです!

あと「純銅卵焼き」の好きなところが、もうひとつありまして。

僕、ずぼらな男なので「やっちゃった〜」って言って、木柄焦ちゃったりするんですよ……(笑)。でもこれ、柄が外せるんです。木柄のリペアパーツだけで買って、取り替えることができる。それが好きなんですよ。

今、使い捨ての道具って多いんですよね。道具は使い続けるほど、どんどん手に馴染んで、自分の手の延長線上みたいに可愛くなる瞬間が訪れる。でもその時に道具の交換時期になっちゃうこともあるんです。

銅の卵焼き器は、柄の部分が焼けちゃっかりカタカタしてくるかもしれない。でも、この部分だけ交換すればいいんですよ、この卵焼き器の本質は銅板なので!

これはもう長く使わせるための設計だと思いますね。

生まれ変わってももう一度使いたい菜箸|ヤマチク 「盛付箸(無塗装 28cm)」

ヤマチクさんの「盛付箸」、ほんとに素晴らしかったです。

ヤマチク 盛付箸

ヤマチク 盛付箸

僕は学生時代に銀座の箸の専門店で働いてたんです。箸ももう、何百本持ったかわかんないレベルで持ってた。だからこそ思うんです、ヤマチクさんの箸は素晴らしすぎると……!

菜箸だけもでも何本も持っていて、ステンレス、樹脂、シリコン、チタン、竹……。長さも23cmや30cm、すごい大きいのだと45cmのもあります。そして今回使用した「盛付箸」、いろんな箸を使った中で、断トツでナンバーワンですね。

まず使ってて軽いんですよ!「軽い」ってやっぱりいいですね。盛り付けやりやすいし、かき混ぜるのもすごくやりやすいです。

そして持ち手の丸形。

箸の持ち手って四角や三角、六角もありますが、僕の中での至高の形は「丸」。丸が一番指先への当たりがいいんです。

料理していると、フライパン持って鍋持って菜箸持って……と、持ち替えることたくさんありますよね。この「盛付箸」はどのタイミングで取ったとしても指先への当たり心地が変わらず、いつもと同じ感覚で調理ができるんです。それが好きなんですよね……。

そして何よりもバランス、つまり長さがちょうど良い。調理器具によって合うものはそれぞれですが、普通のフライパンやお鍋であればこの「盛付箸」で充分です。

あとこれは使っていて楽しい、料理人のテンションを上げる箸なんですよ! 地球上の全員ではないと思いますが、かなり多くの料理人を幸せにしてくれる道具だと思います。

麺に優しい、手にも優しい。|ヤマチク 「パスタ箸(無塗装 33cm)」

「パスタ箸」を使うと、麺や具材が傷つかないですね。

ヤマチク パスタ箸

ヤマチク パスタ箸

鮭のパスタを作ると、どうしても身が崩れてしまうことが多かったんですが、これで混ぜている時は崩れなかったですね。箸先が全部丸いことで、食材へのあたりがすごく柔らかくなる。そこがしっかり考えられているんだなぁと思います。

あと、手なじみが良いですね。

麺って意外と重いんですよ。飯田家ではパスタを一度にたくさんは作らないんで「盛付箸」でも充分でしたが、料理人の方は一気につくるので麺が重かったりするんですね。その時に細い箸だと混ぜる時に指に当たってしまうのですが、この「パスタ箸」は太いのでその圧が逃げるんですよ。

パスタのための箸と聞いて「なるほど、そこまで考えてやるんだ!」とちょっと楽しくなりましたね。箸は調理によってそれぞれ良い形であるはずなので、ヤマチクさんにはこれからもいろんな研究してもらいたいです。

飯田屋が考える「幸せな食事」のつくり方とは

僕たち道具屋がなにを目指すかと言うと、料理人のテンション上げることなんです。料理人が楽しくなると、それがだれかの人生の幸せに繋がると思っています。

僕はこれを「87,600」という表現をしています。1日3食、それが365日、人生80年間だとしたら……3×365×80、合計して「87,600」。この数字を飯田屋では「人生で連続する最高の幸せのチャンス」という言葉で定義してるんです。

でも87,600回すべてを「幸せでおいしい食事」にするのは難しい。ただお腹を満たすだけ、エネルギー補給のための食事なんていくらでもありますよね。

ただ、その87,600回の食事うちたった10回に1度でも「すごい幸せでおいしい!」と言う瞬間に巡り会えたなら。つまり8,760回……いや、人生80年と言わずもっと増えているので、10,000回近いチャンスがあるんですよ。このチャンスは、人生を変えるには充分な数だと思っていて。

そして、その幸せでおいしい食事を増やすためには、絶対に料理人が必要なんですよ。

たとえばの話、料理って「ひとてま」を増やすだけで化けませんか?

今日はいつもよりきれいに食材を切ってみようかな、ちゃんと塩分量測ってみようかな、見栄え良く盛り付けてみようかな。そのたったひと手間で、料理はうんと良くなります。その時に自分が楽しく思える料理道具を使ってみる。そうするとテンション上がって、その「ひとてま」が苦じゃなくなるんですよ。

だからこそ「料理人のテンション上げる道具」の存在というのはすごく大切で、料理人がテンションが上げてつくった料理っていうのは人を幸せにするはずなんです。「幸せでおいしい食事」になるんです。

文:飯田結太

<掲載商品>

かもしか道具店 だいこんのおろし器

かもしか道具店 くんせい鍋

THE DINNER SPOON

THE DINNER FORK

THE DINNER KNIFE

ambai 玉子焼 角小

アイザワ 純銅玉子焼 関西型

ヤマチク 盛付箸

ヤマチク パスタ箸

□■□

*この記事は、中川政七商店が運営する合同展示会「大日本市」の「カタリベ」企画で書かれた記事を再編集して掲載しました。