こんにちは。THEの米津雄介と申します。

THE(ザ)は、ものづくりの会社です。漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品をそのジャンルの専業メーカーと共同開発しています。

例えば、THE ジーンズといえば多くの人がLevi’s 501を連想するはずです。「THE〇〇=これぞ〇〇」といった、そのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。

ここでいう「ど真ん中」とは、様々なデザインの製品があるなかで、それらを選ぶときに基準となるべきものです。それがあることで他の製品も進化していくようなゼロ地点から、本来在るべきスタンダードはどこなのか?を考えています。

連載企画「デザインのゼロ地点」、10回目のお題は「六角棒スパナと六角穴付ボルト」。

組み立て家具や自転車などに必要な、あれ

六角棒スパナは、いわゆる「六角レンチ」のことですが、自身で工具を扱う人であればアーレンキーやヘキサゴンレンチという呼び名の方がしっくりくるかもしれません。ここでは日本工業規格 (JIS B4648) での呼称から、六角棒スパナと呼ぶことにしました。

六角棒スパナは、六角穴付ボルトを締付けるための単一機能工具で、組み立て式の家具や自転車などに多く使われています。六角穴付ボルトのサイズにピッタリ合ったものしか使えないため、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能です。

六角棒スパナは六角形の金属棒を曲げただけのすごくシンプルな道具ですが、ボルト・ナットを留めるスパナや、マイナスドライバー、プラスドライバー等、様々な規格の中で、歴史的には後発として生まれた工具になります。

そもそもボルト・ナットのネジ構造でモノを固定する (締める) という発明は、日本を含めて東洋では独自には生まれなかった工法で、その歴史には一般にもよく知られる多くの偉人が関与しています。

その起源は古代ギリシャまでさかのぼる

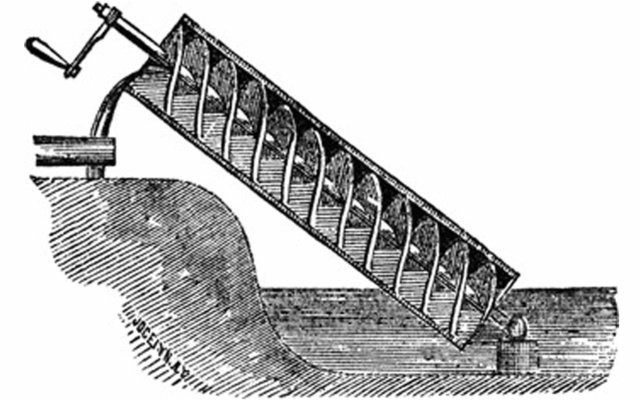

ネジ自体が生まれた時期や背景は定かではなく諸説あるのですが、回転運動を直線運動へ変換する螺旋構造の仕組みを最初に機械に使用したのは古代ギリシャの数学者として知られるアルキメデスだと言われています。

円筒状の筒の中に大きなネジを入れた揚水用のアルキメディアン・スクリューと呼ばれる機械を発明し、灌漑 (かんがい) や船底の水の汲み上げ、鉱山に溜まった水を排出することなどに使われていたようで、労力に比べ極めて効率的に揚水することができたそうです。

円周率や対数螺旋で有名な数学者であるアルキメデスならではの発明と言えるのかもしれません。そしてこの方法は現代でも使われるベルトコンベアの原型にもなっています。

アルキメディアン・スクリューの発明は、その後、木の棒で作られたネジを利用してオリーブやブドウなどの果汁を搾るネジ式圧搾機などに転用されます。現在わかっている範囲では、それらの螺旋構造を経て、ローマ人がボルト・ナットを建築や構造物に使用しているのが発見されているそうです (ここら辺の発明や使用実績の経緯が諸説ある) 。

そこからさらに時代が飛びますが、レオナルド・ダ・ヴィンチが残したスケッチにも、タップ・ダイスによるネジ加工の原理があるそうです。このことから、おそらく1500年前後には金属製ボルト、ナット、小ネジ、木ネジ類が実用化されていたと予想されています。

そして、日本に伝来したのは戦国時代

日本へのネジの伝来は、1543年に種子島に漂着したポルトガル人の船長から、藩主種子島氏が鉄砲二挺を二千両で購入したことから始まります。

その藩主から一挺の鉄砲を与えられその模造を命じられた刀鍛冶の名人、八坂金兵衛がどうしても造れなかった部品がネジだったといいます。銃底を塞ぐための尾栓ネジの雄ネジ (ボルト側) はなんとか造りましたが、困難だったのは雄ネジがねじ込まれる銃底の筒の中の雌ネジ (ナット側) でした。

金属加工の工具としては、「やすり」と「たがね」しかなかった当時、金兵衛の試行錯誤の末、尾栓の雄ネジを雄型として、火造り (熱間鍛造) で銃底に雌ネジを製作したのが、日本のネジ製造の起源として伝えられています。

産業革命で画期的なネジ製造法が開発される

1600年代に入ると、世界中で時計などの精密機器に様々なネジが使われるようになります。ただ、この頃のネジ製造はまだまだ職人の手作りの世界で、同じ職人やメーカーによってボルトとナットはセットで製造されていて、隣町に行くと大きさや規格が違う、といったことが多くあったそうです。

その流れが大きく変わるのはやはり1700年代半ばの産業革命から。

イギリスのミッドランド地方出身のワイアット兄弟が、手で刃を動かしてネジを切る代わりに、カッターで自動的にネジを切れるような仕組みを考案し、それまで1本の製造に数分掛かっていた作業をわずか6~7秒で作ることができるようにするという画期的なネジ製造法を開発しました。

ワイアット兄弟は「鉄製ネジを効率的に作る方法」で特許を取り、世界初のネジ工場を作りますが、事業は失敗に終わり、その工場の継承者が事業化に成功します。

その後、蒸気機関の活用など各種の改善を経て、船や家具、自動車、高級家具などの需要の高まりとともに大量のネジが作られることになるのです。

そしてこの頃から地域差をなくす規格統一の動きが少しずつ始まります。

27歳のカナダ人、六角穴付ボルトの元祖をつくる

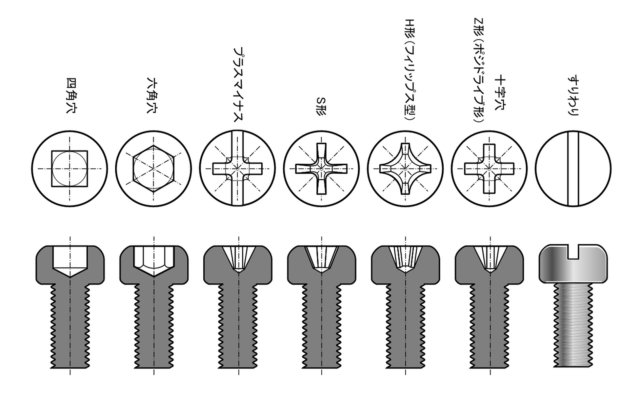

さて、肝心なネジの形状ですが、実は1500年前後から1800年代まで、ネジの頭部は四角か八角形をしていて外側からスパナで留める形状か、1本の溝が入ったマイナスネジのようなものが主流でした。

ただ、溝つきネジは、ネジ回し (今で言うマイナスドライバー) と溝がしっかり噛み合わないため、溝をだめにしてしまうことが多く、この改良のために1860年から1890年にかけて世界中で様々な特許が出願されています。

六角穴付ボルトに通ずるものが生まれたのは1907年。

カナダ人のピーター・L・ロバートソン (当時27歳) が「四角い凹開口部を持ったソケット付きネジ」の特許を取得し事業化したことが始まりです。

特別に作った四角い先端を持つネジ回しで、すべる事なく、片手で扱える便利なネジとして市場に受け入れられました。

北米で自動車製造が始まり、フォード自動車の木製の車体をカナダで製造していたフィッシャー・ボディ社やフォードT型モデルの生産工場もこの四角い穴のついたネジを大量に採用したそうです。

1930年代以降には、現在でも広く使われるフィリップスネジ (プラスネジ) や、回転方向だけに力をかけやすくして開け締めをしやすくした六角穴付ボルトが自動車産業や軍事産業に広く採用されていきます。

とはいえ、まだまだ各国ごとにそれぞれ異なるネジ規格が存在していたため、国際間の物流の拡大につれて不便が生じ始めます。世界的なネジの互換性の要求が高くなり、第二次世界大戦後の1947年に国際標準化機構(ISO)が設立され、「ISOメートルネジ」規格が制定されました。

日本でも、1949年6月1日に生まれた日本工業規格(JIS)によってねじの標準規格が作られています。

ネジの頭を挟んで締める四角形や八角形のネジから、ネジ頭に溝を入れたマイナスネジ、溝を十字にすることで力のかかり方を分散したプラスネジ、そして、垂直方向へ押し付けるのではなく回転方向だけの荷重で扱えるようにした六角穴付きネジ。

ネジの長い歴史の中で、ボルトへの負担軽減と締め付け強度を求めて作られた六角形状は、見た目はシンプルですが、その裏にはたくさんの試行錯誤と歴史がありました。

今でも広く使われる「六角棒スパナ」。

シンプルなだけに材質の強度や粘り、持ち手の角の取り方や塗装の耐久性など、地味で気付きにくいディテールにデザインの良さが潜んでいる気がします。

今回はその代表的なメーカーを3つご紹介して締めくくりにできればと思います。

スイス、イタリア、日本の代表的なメーカー3社

出典:https://www.pbswisstools.com/ja/

PBは、六角棒スパナをはじめハンマー・ドライバーなどを製造するスイスの工具メーカー。元は農機具メーカーですが、創業は1800年代後半という老舗です。

写真の製品は9本組みでサイズ毎に色分けがされていて見分けがつきやすく (これ、ユーザー視点からはものすごく便利です!) 、10年以上使っていますが塗装も経年で剥がれたりすることがありません。

良質な鋼材はよくしなって適度な締め付けトルクを確保してくれると同時に、折れたり曲がったりする心配がなく、安心して使えます。

1923年にイタリアで創業されたBeta (ベータ) 、オレンジカラーで統一された商品が特徴です。1970年代にはF1などのモータースポーツのスポンサーとして活躍。

フェラーリのサポーターとしても有名です。

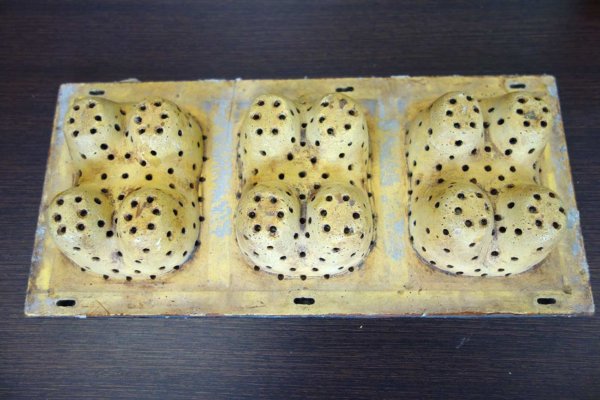

セットではなく、必要なサイズをバラで使うなら最高です。よく見ると、強度保管のために丸棒を六角に削り出して作っているのがわかります。

エイトは、六角棒スパナに特化した国産メーカー。六角棒スパナ専門のため、世界中の様々なブランドの製品のOEM先でもあります。増し締めパイプが付いていたり、日本のメーカーらしい気遣いが随所に見られます。

デザインのゼロ地点「六角棒スパナ・六角穴付ボルト」編、いかがでしたでしょうか?

次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいと思います。それではまた来月、よろしくお願い致します。

米津雄介

プロダクトマネージャー / 経営者

THE株式会社 代表取締役

http://the-web.co.jp

大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。

2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。

2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。

文:米津雄介