自分を前に進めたいとき。ちょっと一息つきたいとき。冒険の世界へ出たいとき。新しいアイデアを閃きたいとき。暮らしのなかで出会うさまざまな気持ちを助ける存在として、本があります。

ふと手にした本が、自分の大きなきっかけになることもあれば、毎日のお守りになることもある。

長野県上田市に拠点を置き、オンラインでの本の買い取り・販売を中心に事業を展開する、「VALUE BOOKS(バリューブックス)」の北村有沙さんに、心地好い暮らしのお供になるような、本との出会いをお届けしてもらいます。

<お知らせ: 「天日干し番茶」をプレゼント>

先着30冊限定!ご紹介した書籍をVALUE BOOKSさんでご購入いただくと、中川政七商店の「天日干し番茶」が書籍と一緒にお手元に届きます。詳細は、VALUE BOOKSさんのサイトをご覧ください。

“描いてみたい”、素朴な玩具に会いにいく。

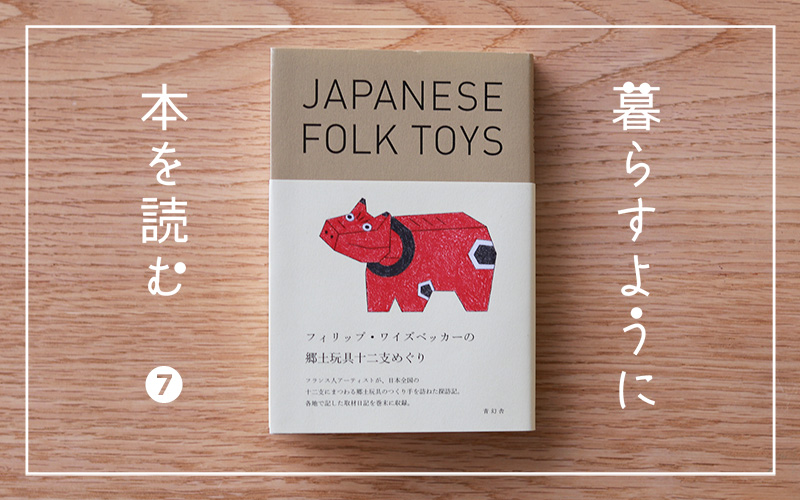

『フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり』

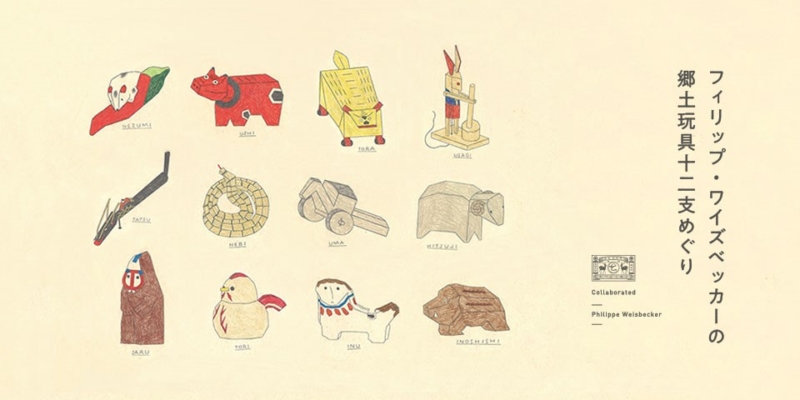

フランス人のアーティスト、フィリップ・ワイズベッカー氏が日本の郷土玩具の作り手を訪ねた様子を、デッサンとエッセイ、写真で綴った探訪記です。中川政七商店のウェブメディアと、「芸術新潮(新潮社)」での一年に渡る連載をまとめた本書。「自分が描いてみたいもの」「様々な技法のもの」の2つの基準で選ばれた、十二支の郷土玩具が紹介されています。

福島の「会津張り子の赤べこ」のような有名な玩具から、岡山の「竹工芸の辰」など希少なものまで、魅了された玩具に呼ばれるように各地を巡っていく。職人の人柄まで伝わるようなインタビューでは、製法や、歴史的背景を紐解きながら、現代に受け継がれるまでの物語が語られます。

各旅日記の後には、自ら撮影する写真と共に、遊び心のあるコメントが添えられ、とくに玩具と対峙した時の感想は、毎度愛おしさに溢れています。

「なんて誇らしげで美しいのだろう!」

「眺めていると優しく穏やかな気持ちになる」

「幻のような不思議で小さな生き物」

「美味しいお菓子のようで、食べたくなってしまう!」

取材のかたわら、訪れる先々で壁掛け時計の写真を撮り、街を象徴する建築を見て感動し、日本式のお茶会を堪能するフィリップ氏。彼の興味が赴くままに綴られる言葉から、旅の一片を感じ取ることができて、その奔放さがまた楽しい。

巻末には、本人による貴重な取材ノートが収録されています。そこにはデッサンや手書きのメモだけでなく、地図の切り抜きや蕎麦屋の箸袋、ホテルのWi-Fiが記された紙が、コラージュのように貼り付けられています。なかには文字をびっしりと書き込んだ、処方箋の袋なんてものも。

あとがきによると、描いてみたい郷土玩具を関連書籍やインターネットから見つけだし、いざ問い合わせてみると、デザインが変わっていたり、すでに廃業になったケースが少なくなかったそう。本書を通じて心惹かれた玩具があったなら、早めに「会いにいく」ことをおすすめします。小さな玩具を生活に迎え入れることが、世界に誇る日本のものづくりを支えます。

ご紹介した本

フィリップ・ワイズベッカー 『フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり』

本が気になった方は、ぜひこちらで:

VALUE BOOKSサイト『フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり』

先着30冊限定!ご紹介した書籍をVALUE BOOKSさんでご購入いただくと、中川政七商店の「天日干し番茶」が書籍と一緒にお手元に届きます。詳細は、VALUE BOOKSさんのサイトをご覧ください。

VALUE BOOKS

長野県上田市に拠点を構え、本の買取・販売を手がける書店。古紙になるはずだった本を活かした「本だったノート」の制作や、本の買取を通じて寄付を行える「チャリボン」など、本屋を軸としながらさまざまな活動を行っている。https://www.valuebooks.jp/

文:北村有沙

1992年、石川県生まれ。

ライフスタイル誌『nice things.』の編集者を経て、長野県上田市の本屋バリューブックスで働きながらライターとしても活動する。

暮らしや食、本に関する記事を執筆。趣味はお酒とラジオ。保護猫2匹と暮らしている。

<同じ連載の記事はこちら>

・【暮らすように、本を読む】#01『料理と毎日』

・【暮らすように、本を読む】#02『おべんとうの時間がきらいだった』

・【暮らすように、本を読む】#03『正しい暮し方読本』

・【暮らすように、本を読む】#04『なずな』

・【暮らすように、本を読む】#05『道具のブツリ』

・【暮らすように、本を読む】#06『ぐつぐつ、お鍋』

<関連する特集>