家の中を、自分の好きなもので飾る。

何かが便利になったり、家事の助けになったりするわけではないけれど、そうすることで不思議と気分が上がり、活力が湧いてくる。

それは、日々を心地よく暮らしていくためにとても大切なことだと感じます。

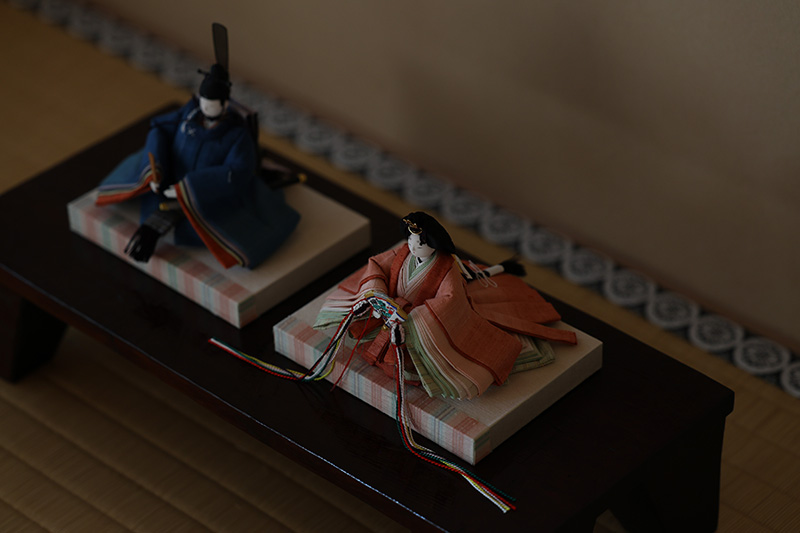

古くから人々は、季節の行事ごとに飾りもので部屋を設えたり、祈りを込めた縁起物を取り入れたりして、家の中を「しつらい」ながら暮らしてきました。

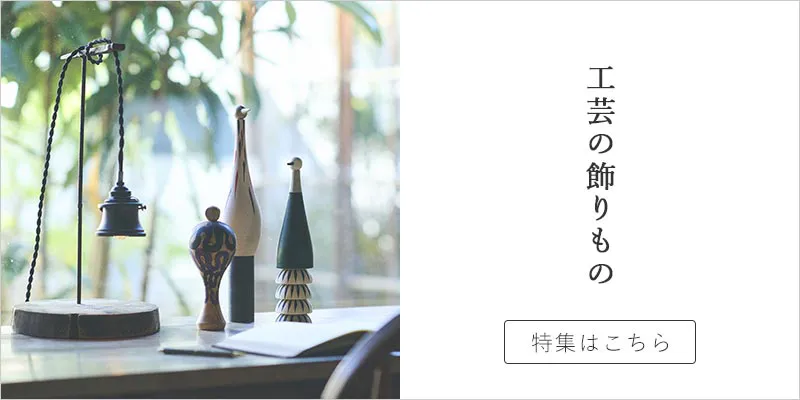

この美しい「しつらい」、飾りものの文化を未来へつないでいくためになにができるだろうか。そう考え、通年で家に飾れるオブジェのような工芸を模索して生まれたのが、こけしや和凧といった縁起物をモチーフとしたインテリア、「鳥こけし」と「飾り凧」です。

今回のプロジェクトでは、東北・山形県を拠点に活動するデザイナー・𠮷田勝信さん(𠮷勝制作所)と協業。フィールドワークやリサーチ、プロトタイピングを得意とする𠮷田さんとともに、こけし文化や凧の起源を深堀りし、縁起物とは?工芸とは?という本質を探りながら制作にあたりました。

どんなことを考え、何を大切にして「鳥こけし」と「飾り凧」が生み出されていったのか。山形県西村山郡にある𠮷勝制作所で話を聞きました。

縁起物は、さまざまなものの関与を受けて生まれる

𠮷勝制作所 𠮷田勝信さん

𠮷勝制作所 𠮷田勝信さん

――最初に「縁起物」というキーワードを聞いた時は、どんな印象を持たれましたか?

「縁起物って立体物であることが多いんですが、その“縁起のよさ”というのは、割と視覚的に表現されていると感じていました。

山形で作られている「削り花」なんかも、そのフワッとした毛先の見た目に縁起のよさが込められていて。立体だけどすごくグラフィカルというか。

そんなふうに、“縁起物を縁起物たらしめているなにか”を視覚的に表現してかたちを作っていくのであれば、プロダクトデザインというよりも、自分の専門領域であるグラフィックデザインとしてアプローチできそうだと思いましたね」

𠮷田さんが収集した縁起物や郷土玩具たち

𠮷田さんが収集した縁起物や郷土玩具たち

中央に映っている花のような木地細工が「削り花」

中央に映っている花のような木地細工が「削り花」

「それと、“縁起”という言葉を調べていくと、外的要因の力を受けてものが立ち上がってしまったこと、というような意味合いがあって。第三者とか、もっと言えば人を超越した力の関与を受けて、制作者も予期していない色や形が生まれたときに、そのものが縁起たらしめられると。それはすごく面白いなと思ったんです。

このプロジェクトでも、職人さんたちの普段の製造工程だったり、使用する素材の特性だったり、中川政七商店の考えや想いだったり、さまざまな関与を受けたものづくりができるといいなと。僕自身もその関与のひとつとして何かが作れたら、それは少し“縁起っぽい”のかな、というところからスタートしています」

――その意味では、作り手の予期しないゆらぎが発生する工芸のものづくりには、もともと “縁起”の要素があるのかもしれません

「今回、榎本さんや渡瀬さん*と会話していて、中川政七商店が考える『工芸』というものが意外と広いということに驚いたんです。

※今回の商品を担当した中川政七商店のデザイナー

僕の中での工芸は、いわゆる伝統工芸的なもの。でもお二人に聞くと、たとえば靴下も工芸であると。靴下工場に行くと、もちろん機械を使っているんだけど、そのオペレーティングには専門の職人さんがいて、いわば道具として機械を使っている。そう考えると、どこからどこまでが工芸っていう線引きは難しいですよね。

僕に近いところで言えば、印刷所もまさにそうで。現代の印刷機は大きくて性能もいいんですが、操作する人は不可欠で、しかも熟練の方かどうかでクオリティがかなり違ってきます。ということは『印刷も工芸なんだ!面白い!』と思って。

伝統工芸的なものではなく、もっと周辺にある靴下や印刷といったものの技術をうまく使って、工芸らしいものや縁起物がつくれたら、工芸の拡張につながるんじゃないかと感じました」

印刷にまつわる機会や道具が並ぶ、𠮷勝制作所の作業場。様々な印刷方法を試したり、山で採集した草木からインクをつくる実験などもおこなっている

印刷にまつわる機会や道具が並ぶ、𠮷勝制作所の作業場。様々な印刷方法を試したり、山で採集した草木からインクをつくる実験などもおこなっている

自身のバイブルだという「印刷インキ工業史」を読む𠮷田さん。文献にあたって印刷方法やインクのレシピを調べて、実際に試している

自身のバイブルだという「印刷インキ工業史」を読む𠮷田さん。文献にあたって印刷方法やインクのレシピを調べて、実際に試している

クルミやブナなど、山で採取した樹皮の顔料化実験中

クルミやブナなど、山で採取した樹皮の顔料化実験中

原初の凧に込められた「風を見る」祈りをモチーフに

――「飾り凧」はまさに、印刷の技術を用いたプロダクトですね

「『飾り凧』の紙はオフセット印刷で刷っているんですが、流すインクの色を微妙に変えながら印刷するということをやっています。一見すると同じに見えるんですが、実は個体によってむらとか違いが出てくるように設計していて。

要するに、オフセット印刷を工芸的に理解してやってみたというか。足したインクの量とかも職人さんの目分量だし、機械や紙の状態にも左右されるので、印刷物なんだけど、二度と同じものが作れない。

このブレが許容されていくと面白いし、印刷の失敗というものが減るので、資源を大切にするという意味でもいいのかなと思っています」

――風を感じるデザインが印象的です

「凧について調べていくと、はじめは儀礼凧として発生したとされています。見えないはずの風を凧あげで可視化して、その力で幸せを願うというようなものです。その後、幕末の頃になるといわゆる凧あげ遊びのための遊戯凧が爆発的に増え、近代になると電線の影響もあってだんだん飛ばしづらくなっていき、飾る凧が増えていった。

その流れで今回の『飾り凧』は、飾る凧ではありつつ、そこに縁起を込めるもの。

そうなるとモチーフは、最初の儀礼凧にあった、風の力を見るということになるのかなと。 形状は、儀礼凧として考えたときに落ちてしまうと縁起が悪いので、一番飛ばしやすいとされている角凧という形を採用しています」

自然と出来上がった「こけしのようなもの」

――『鳥こけし』のものづくりはどんなふうに進んでいったのでしょうか?

「『鳥こけし』の場合は、まず僕の方でスケッチを描いて、粘土でサンプルを作ってみて。そこからどういう絵付けをするのか、材料の径はどれだけ取れるのか、どの鳥にどの材料を割り当てるのか、といったことを検討しつつ、形をブラッシュアップしていきました」

「そのあと3Dプリンターでモックを出して、それを見本として工人(こうじん)さん*に木地を挽いてもらったんですが、そこでの変化が面白くて。

※こけし工人:伝統こけしを製作する職人

工人さんの手癖なのか、製造工程でどうしても出てしまう形状なのかはわからないんですが、明らかにモックとは違って仕上がってくるんです。でも、その微妙な変化によって、最終的な匂いが不思議とこけしっぽくなっていて、『これはこれでいいか』という感じでGOサインを出したり。そういうことが端々にありました」

3Dプリンターによるモックアップと、仕上がりの比較。くちばしや頭の形状、胴体のバランスなど細かい部分に変化がみられる。サギ(写真左)とフクロウ(写真右)で担当する工人さんが分かれており、絵付けの癖もかなり異なるのが面白い

3Dプリンターによるモックアップと、仕上がりの比較。くちばしや頭の形状、胴体のバランスなど細かい部分に変化がみられる。サギ(写真左)とフクロウ(写真右)で担当する工人さんが分かれており、絵付けの癖もかなり異なるのが面白い

「こけしを作るための道具や機械で、こけしの工人さんや木地師さんによって木が磨かれていくと、必ずこけしっぽいものが上がってくる。僕としても、敢えてこけしに寄せていくというよりは匂いがつくくらいにしたかったから、それがすごくよかったですね。

結果として、どこの国にあっても不思議ではないものができたというか。日本らしくもあり、欧風でもあり、それでいてこけしの匂いがある、ちょうどよいものができたと思っています」

左から、フクロウ(ケヤキ)/ツル(イタヤカエデ)/サギ(ミズキ)。伝統こけしでよく使用される天然の木材を選定し、絵付けには東北こけし伝統の色絵具を採用。木肌をしっかり見せること、面を塗りつぶしてボーダーを作るといった伝統こけしの意匠にインスパイアされたデザイン

左から、フクロウ(ケヤキ)/ツル(イタヤカエデ)/サギ(ミズキ)。伝統こけしでよく使用される天然の木材を選定し、絵付けには東北こけし伝統の色絵具を採用。木肌をしっかり見せること、面を塗りつぶしてボーダーを作るといった伝統こけしの意匠にインスパイアされたデザイン

それぞれの解釈や、工芸の匂いを肯定するものづくり

――改めて、今回のものづくりを振り返ってみていかがでしたでしょうか?

「素材の特性とか、職人さんの解釈や手癖、普段つくっている製品に最適化された製造工程を通ることで、産地のフィルターがかかって、デザインに工芸の匂いがついて返ってくる。その『製造工程が持つ個性』がとても面白かったですし、今後もっと多くの製品を作ってみたいと思いました」

「複製性が低い複製の在り方というか、量産品ではあるんだけど、すべて微妙に違っていて選びたくなる。それってすごく楽しいし、“縁起っぽい”のかなと。

逆に、産業技術というのは複製性をどんどん上げていくものだというのがわかってきて、そうすると失敗という概念が現れてくる。複製性を下げてやると、その失敗が見えなくなるというのがよくて、日ごろから自分のプロジェクトでも、たとえば印刷の複製性をどう下げるかといったことを考えています。

まず製造工程を教えてもらって、ものの作り方を決めて。その中で、乱数の入り込む余地を設けておいて、動かしていく。今回の凧で言えば、サイズや形状、オフセット印刷という手法は決めたうえで、流し込むインクの色や量を変えながら印刷してみる。そうやって乱数を取り込むような作り方をよくやっていますね」

吉田さんがはじめて乱数を取り込むことを実践した、山形「ISKOFFEE」のコーヒー豆 パッケージ。各ブレンドのマークを決めておき、店舗スタッフが直接手描きするという仕様。パッケージの中心に描けるように治具を提供し、誰が描いても様になるよう工夫している。ブレンドによってマークの違いが明らかなので少しのブレは許容できて歩留まりもよく、なによりスピーディー

吉田さんがはじめて乱数を取り込むことを実践した、山形「ISKOFFEE」のコーヒー豆 パッケージ。各ブレンドのマークを決めておき、店舗スタッフが直接手描きするという仕様。パッケージの中心に描けるように治具を提供し、誰が描いても様になるよう工夫している。ブレンドによってマークの違いが明らかなので少しのブレは許容できて歩留まりもよく、なによりスピーディー

今回、さまざまな関与を受けたものを作りたいというところで、中川政七商店ともフラットに意見を交わせたし、工人さんとも直接話すわけではないですが、“もの”を媒介にしてコミュニケーションが取れて、そうしてプロダクトが出来上がっていきました。

立体物の場合、それぞれの解釈で出てくる小さな差異が全体にすごく影響してくるところがあって、やっぱり面白いなと。そういった解釈とか、匂いを肯定できたのが、すごくよかったことかなと思います」

<掲載商品>

鳥こけし

飾り凧

文:白石雄太

写真:阿部高之