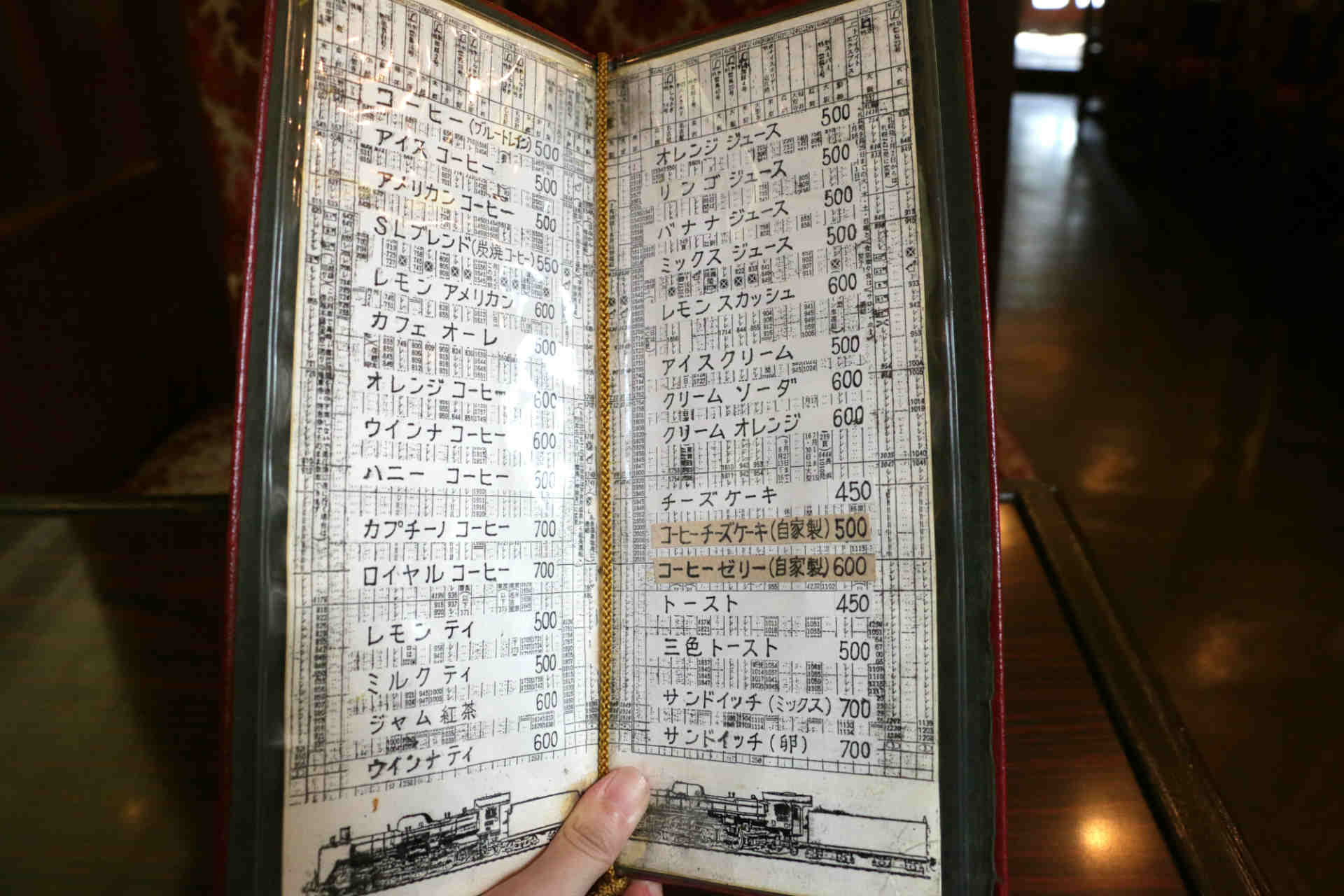

こんにちは。THEの米津雄介と申します。

THE(ザ)は、ものづくりの会社です。漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品をそのジャンルの専業メーカーと共同開発しています。

例えば、THE ジーンズといえば多くの人がLevi’s 501を連想するはずです。「THE〇〇=これぞ〇〇」といった、そのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。

ここでいう「ど真ん中」とは、様々なデザインの製品があるなかで、それらを選ぶときに基準となるべきものです。それがあることで他の製品も進化していくようなゼロ地点から、本来在るべきスタンダードはどこなのか?を考えています。

連載企画「デザインのゼロ地点」、9回目のお題は、「スウェット」。

スウェットと聞いて、多くの人はトレーナーやパーカーを思い浮かべるのではないでしょうか。スウェットは生地の名称なので、正しくはスウェットシャツやスウェットパーカーと呼ぶようですが、今回はその生地と製品について、ゼロ地点を探ってみたいと思います。

そもそもスウェット生地ってどんなもの?

生地メーカーに確認して調べてみると「大きな特徴は、生地が二層構造になっていること。外側はジャージーで、内側にはタオルのようなパイル織りの生地を組み合わせたもの」という答えをいただきました。

つまり、ジャージーの伸縮性と、タオルの吸汗性、そしてそれらを組み合わせた生地の厚みによって生まれる防寒性などが特徴といえるようです。

材質は綿100パーセントで構成されたものから、吸汗性だけでなく速乾性を考慮したポリエステル混紡のもの(ポリエステル65パーセント、綿35パーセントが多い)、繊維にポリウレタンを1~2パーセント程度混紡して伸縮性をより向上させたものなど様々な種類があります。

説明を聞いているとなんだかすごそうです。

内側のパイル織りの話は「なんとなくタオルのような感じになっていたなぁ」と想像ができたのですが、ジャージーとの二層構造での組み合わせ、という部分が話だけではいまいち理解できず、そもそものジャージー素材について調べてみることに。そして、手元にあるスウェット生地を分解してみました。

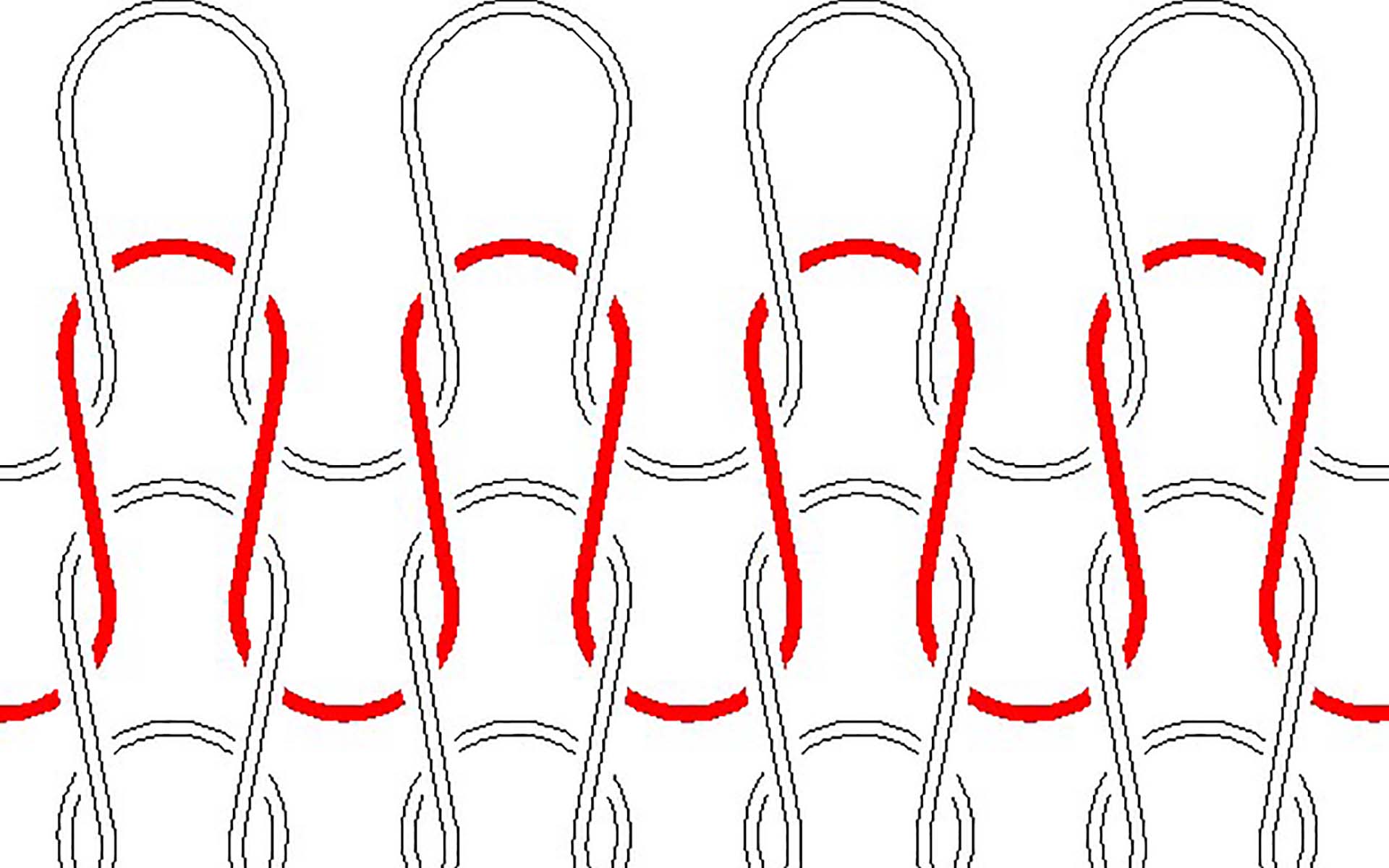

ジャージーとはニット (編み物) の一種で、ジャージー編みと呼ばれるもの。1本または数本の糸を輪の形にしたループの中に次のループを通すことを繰り返し、布状に編む編み方です。

実は日本には編むという伝統はあまりなく、輸入された時期も遅いそうです。17世紀後半 (1673年–1704年頃) に、スペインやポルトガルから靴下などの形で編地がもたらされました。

その際にスペイン語やポルトガル語で「靴下」を意味する「メディアス」 (medias) や「メイアシュ」 (meias) から、なまって変わった「メリヤス」が、日本では編み物全般を指すようになったとのこと。

そのため、製造の現場ではジャージーではなくメリヤスと呼ばれることも多いそうです。

ジャージー及びメリヤスの編み目の構造

これを手作業ではなく機械で1本の糸から作るというだけでも驚きですが、スウェット生地はさらにこれの裏側にタオルのようなパイル織りが組み合わさっているというのです。

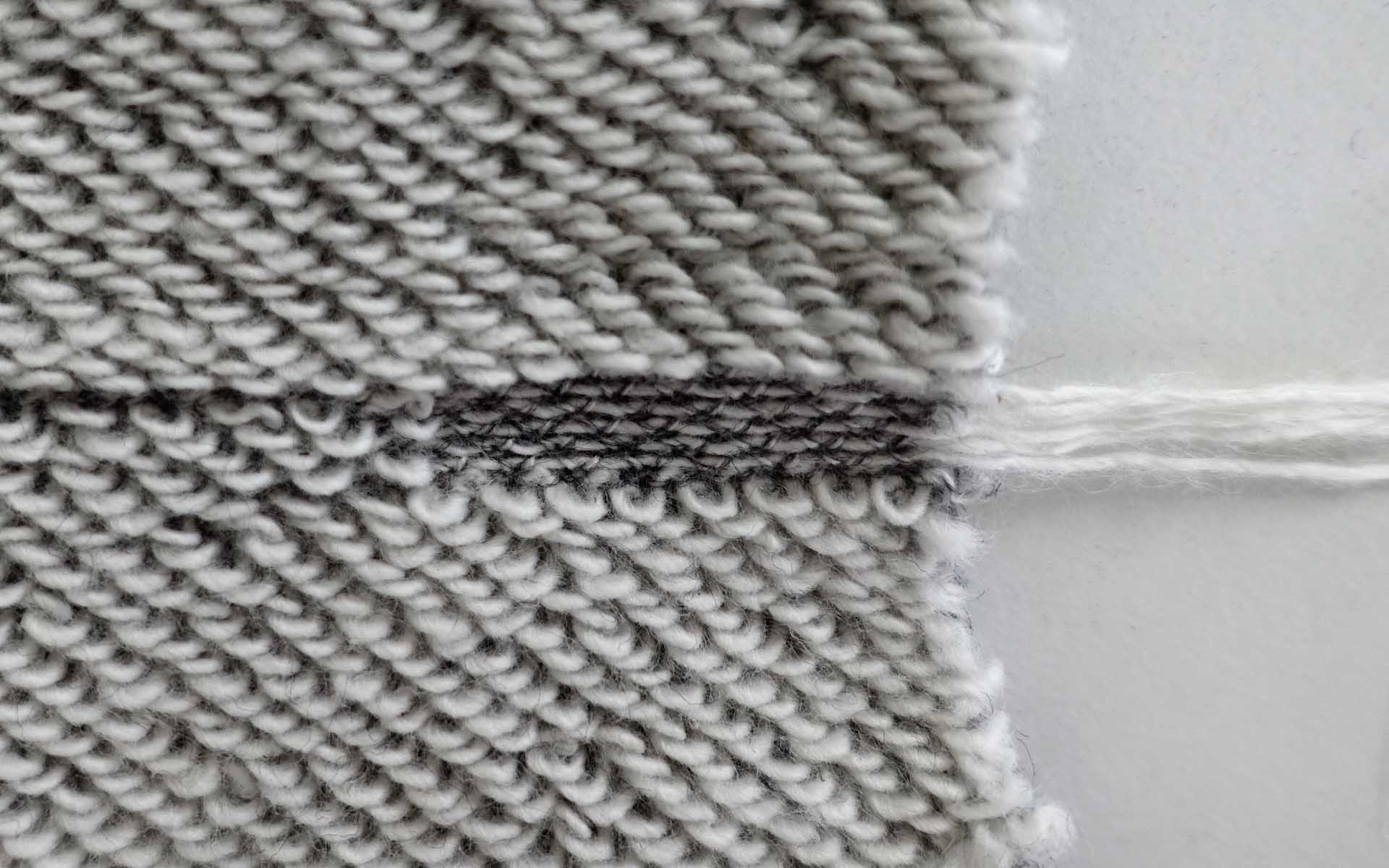

細かく見てみるために、スウェット生地の裏側のパイルをピンセットで引っ張ってみると、構造がわかりやすく見えてきました。

ジャージーの裏側から細いグレーの糸でパイル用の白い糸を等間隔に留めているのが見えます。この細い糸がしっかり留まっているから、表地のジャージーが伸縮してもパイルの長さがずれたりしないのでしょう。驚きです。

いつも当たり前に着ている生地ですが、実はものすごい技術が隠されていることを知りました。

スウェットの歴史に欠かせない、世界的なメーカー

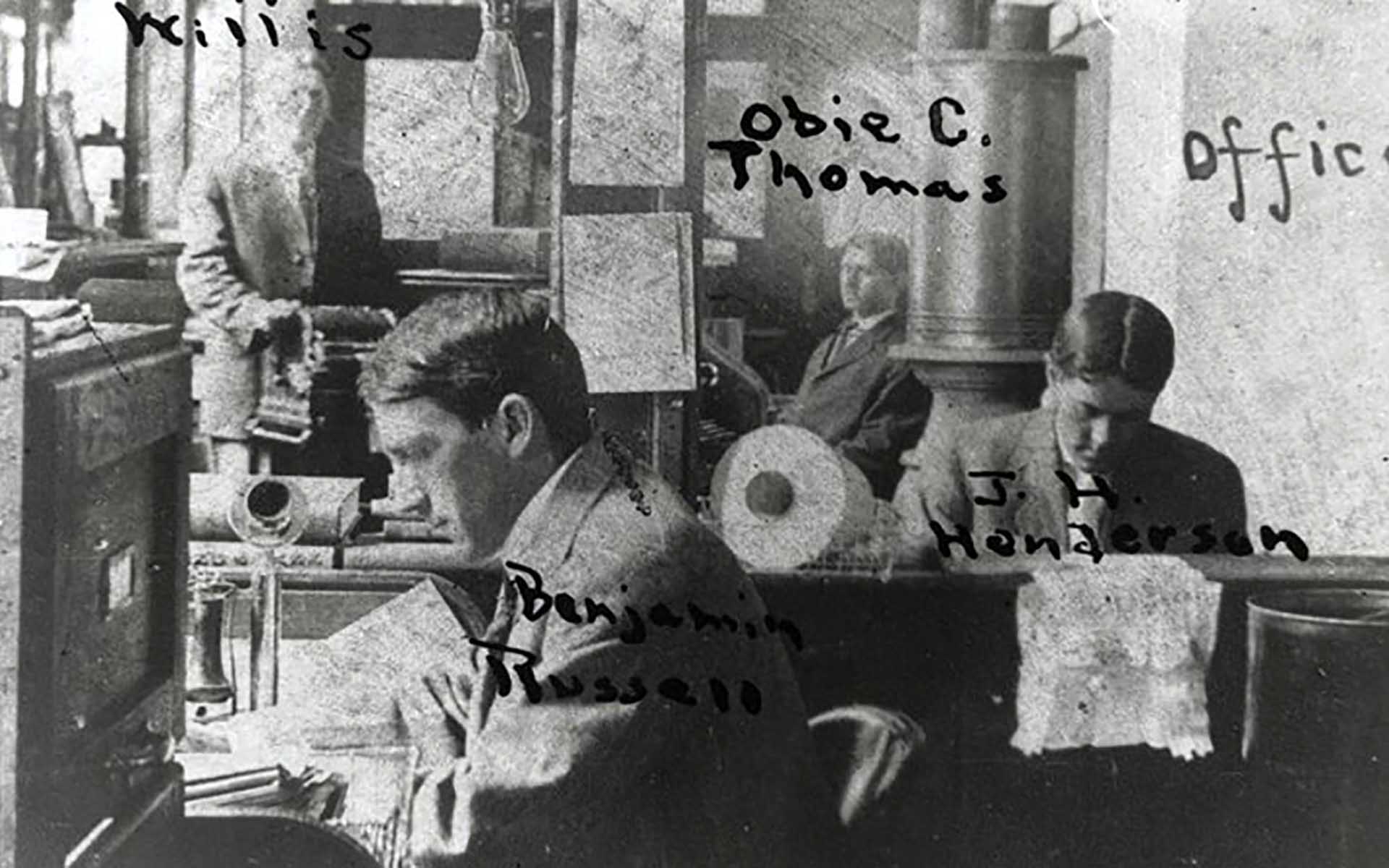

そのスウェット生地の歴史を語る上で欠かせないのは、アメリカのニッティングメーカーであったラッセル。

ラッセルは1902年、アラバマ州アレキサンダー・シティに「ラッセル・マニュファクチャリング・カンパニー」としてベンジャミン・ラッセル氏によって設立されたメーカーです。

このラッセル社が、1920年代にウールで作られていたフットボール用のシャツをコットン素材に改良し、着心地の改善を図ったことがスウェットの原点であると言われています。

当時のラッセル社。手前がベンジャミン・ラッセル氏

その後、1930年代から生地へのプリント技術を背景にハイスクールやカレッジのスポーツユニフォームとして定着していきます。過去にはNFL (ナショナルフットボールリーグ) 全28チームのほとんどにユニフォームや練習着を提供していたり、全米メジャーリーグのオフィシャルサプライヤーにもなっています (1992〜2004) 。

russell athletic crewneck sweatshirt

ラッセルは1940~60年代のスウェット隆盛期には吊り編み機と呼ばれる機械で作られていました。吊り編み機は給糸口と呼ばれる糸の供給口が1~2セットしかなく、1台の機械で1時間に1メートルしか編むことができない非効率な機械でした。

しかし、高度経済成長を迎えるともにシンカー編み機という名の次世代の編み機が普及します。シンカー編み機は給糸口が24セット、つまり単純計算で最大24倍の生産効率があります。1時間に24メートルもの長さを編むことができるのです。

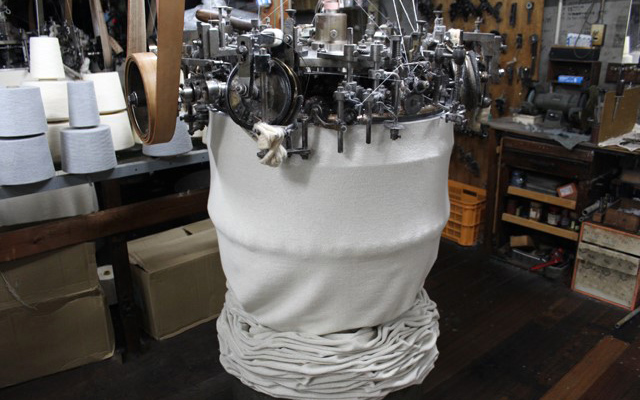

吊り編み機 写真:カネキチ工業株式会社

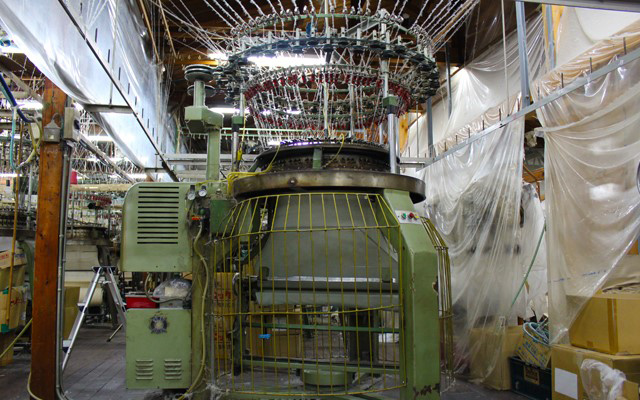

シンカー編み機 写真:カネキチ工業株式会社

生産効率も一段と上がり、スウェットは世界中に普及します。日本でも数回にわたってブームと言われるような時代がありました。現在ではファストファッションからハイブランドまで、数多くのメーカーやブランドから発売されるベーシックアイテムになっています。

お手頃価格でベーシックな形状というイメージのある無印良品。フードの平紐や、少し暗めのジッパーの色など、一見ベーシックに見えながら無印良品っぽさがある気がします

愛される理由は、人の温もりを想起させる生地

1920~30年代にかけて生まれ、100年近くも世界中の人々から愛されているスウェット。なぜこんなにも長い期間、人々に愛されるのでしょうか?

精巧に並んだ編み目のパターンや、生地自体の肌触りの良さ、そしてどこか人の温もりのようなものを感じさせるディティールに、その答えがあるような気がします。それらの要素が人々を魅了してきたのだと仮定すると、やっぱりスウェットのデザインを考えた時、真っ先にフォーカスしたいのは生地ではないでしょうか。

実は、前述の高度経済成長期に世の中から消えてしまった吊り編み機には、糸や生地に負担をかけずにゆったりと織り込んでいくことで、柔かく耐久性がある生地を作れるメリットがありました。

1940~60年代に作られたスウェットは、今ではヴィンテージとして愛され、50年以上前の製品が古着としてセカンドサイクルされていることが、吊り編み生地の耐久性や品質の良さを物語っています。

そんな吊り編み生地での代表格といえばループウィラー。日本発のスウェット生地専門ブランドで、吊り編みの生地を用いた数多くのアイテムを手掛けています。

ナイキを筆頭に、様々なブランドとのコラボ商品も豊富で、世界中で人気を博します。特徴的なロゴやネームの取り付け方法は好みの分かれるところですが、良質なスタンダードとしての筆頭ではないでしょうか。

吊り編みの生地は、1台の機械で1時間に1メートルしか編めないという生産効率による供給不足がネックですが、肌触りはもちろん、洗濯を繰り返してもその良質な状態が続く耐久性は目を見張るものがあります。

僕たちTHEも、吊り編み生地の可能性の探求を基軸に、新しいシリーズを作りました。

現在、日本の和歌山県に数百台しか残っていないこの生産設備を残していくことと同時に、それが発展していくことで、良質な製品が当たり前になること。

そして、吊り編みの生地がデザインのゼロ地点としてスウェットを語る基準値になること。

そんなことが実現できたら、という思いで作ったのが「THE SWEAT」シリーズです。

THE Sweat Zip up Hoodie (GRAY)

THE Sweat Crew neck Pullover (NAVY)

THE Sweat Crew neck PulloverとTHE Sweat Zip up Hoodieの吊り編み生地はアメリカンピマコットンを用い、その生地をつくる糸も特製です。素材を無理に引っ張らずに自然な状態を保つことで、柔軟性を持たせた糸を使っています。やや専門的に言うと、紡績段階で撚糸による斜行を極力なくすようにしたのです。

縫製とパターンの研究は、創業60年のカットソーメーカー、丸和繊維工業株式会社。肌着から事業をスタートし、身体の動きや姿勢に合わせた独自のパターン研究と縫製技術が評価され、2010年には同社の製品が宇宙航空研究開発機構 (JAXA) の宇宙船内被服にも選定されています。

その独自研究に基づいた衣服設計と縫製技術を応用し、見た目はベーシックな形状でありながら、動いても着崩れが起きない最高の着心地を目指しました。

普遍的な形状に、いつまでも風合いの変わらない生地。そこに少しだけ機能が進化したTHEらしいプルオーバーとパーカーが完成しました。

2017年10月7日からTHE SHOP TOKYO (KITTE) とTHE SHOP KYOTO (藤井大丸) の店頭にて先行発売をしていますので、ぜひ触ってみていただけたら嬉しいです。http://the-web.co.jp/

デザインのゼロ地点・「スウェット」編、いかがでしたでしょうか?

次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいと思います。それではまた来月、よろしくお願い致します。

<写真提供>FTLジャパン株式会社 カネキチ工業株式会社

米津雄介http://the-web.co.jp