仕上げに山椒と胡麻油の風味をプラスして、いつもと違う肉巻きに。

材料(2人前)

アスパラ 4 本、牛肉薄切り 200g、サラダ油 適宜、産地のおかずソース 山椒と胡麻油のソース 適量、サラダ油 適宜

手順

・アスパラに牛肉を巻いて、サラダ油を引いたフライパンで焼く。

・アスパラに火が通ったら、火を止めて「有田の山椒香る胡麻油ソース」を和えてからめる。

仕上げに山椒と胡麻油の風味をプラスして、いつもと違う肉巻きに。

アスパラ 4 本、牛肉薄切り 200g、サラダ油 適宜、産地のおかずソース 山椒と胡麻油のソース 適量、サラダ油 適宜

・アスパラに牛肉を巻いて、サラダ油を引いたフライパンで焼く。

・アスパラに火が通ったら、火を止めて「有田の山椒香る胡麻油ソース」を和えてからめる。

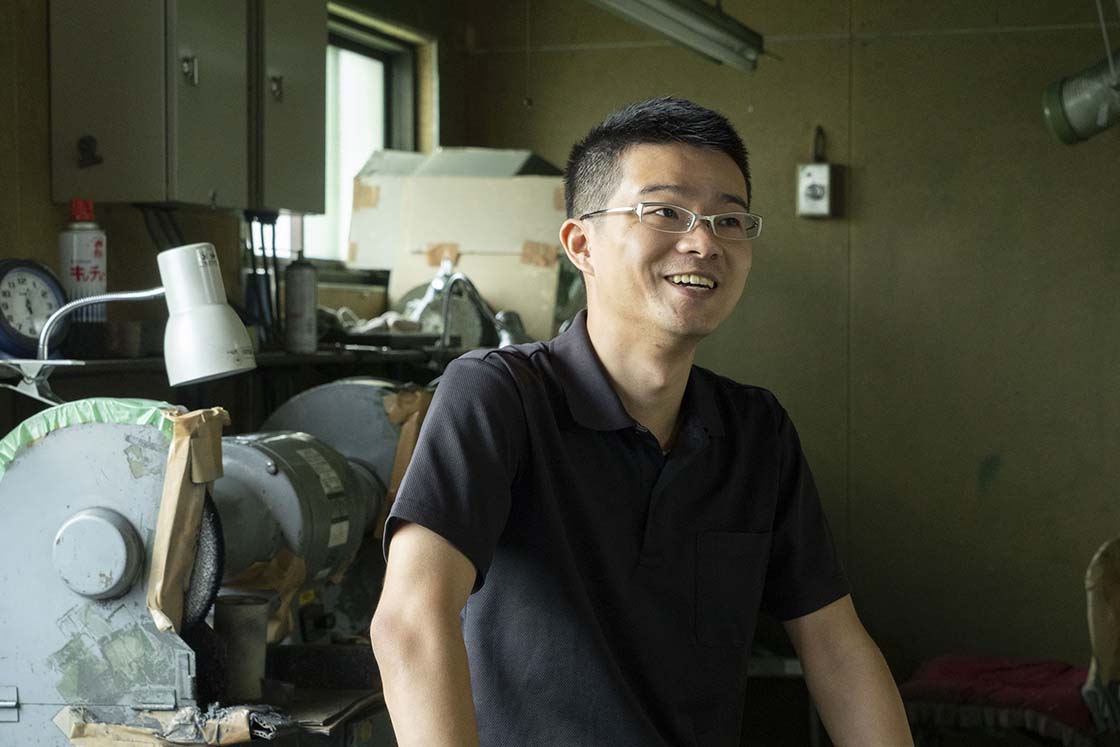

ツイッターのフォロワーが数万人いる人、有名番組に取り上げられた人、都内の超人気美容室のあの人‥‥。名前を挙げれば少なくない人たちが「あ、聞いたことある」と答えるだろう著名な美容師たちが使用しているハサミを作る工房が、和歌山にある。

1953年創業の、菊井鋏製作所。和歌山市内に構える工房で、理美容師が使うプロ用ハサミを専門に作っている。

ニッチに思えるけれど、全国の理美容室の数は1989年からずっと増え続けていて、2017年には36万8543軒に達した。理美容師の数は、74万4640人。全員が少なくとも1本、多い人は数本のハサミを持っていることを考えると、それほど小さなマーケットではない。

菊井鋏製作所では、一本数万円するハサミを年間5000本生産している。毎年それだけのニーズがあるのだ。

2016年から菊井鋏製作所を率いるのが、菊井健一さん。祖父、父親と続いた家業を継いだ三代目は、なんと京都大学工学部出身だ。ほかの仕事に就こうと思えば、引く手あまただったはず。迷いはなかったのだろうか?

「京都ってちょっと歩くと革小物のお店とか竹細工のお店とか、たくさんあるじゃないですか。和歌山では、小さな工房でモノづくりをして、店先で商品を売って、それで飯を食えるという感覚がなかったので、京都に来て、ものづくりって面白いな、ものを作る仕事がしたいなと思ったんですよね」

京都大学1年生の冬、実家に帰省した時に父親に「家を継ごうと思うんやけれども」と伝えた。もともと、ものづくりと家業に親しみを持っていたのだろう。

大学卒業後の2010年、菊井鋏製作所に入社。最初は職人たちから製造工程を教わるところから始まった。

菊井鋏の最大の強みは、1973年にリリースしたコバルト基合金製のハサミ。健一さんの祖父で、研究熱心だった初代の菊井喜代次さんが、世界で初めて開発したものだ。

それまで、理美容師のハサミはステンレス製しかなかった。しかし、理美容院ではパーマ液や薬剤を頻繁に使うので、ステンレスだと錆びやすい。しかも、ハサミはメンテナンスが難しく、錆びたからといって自分で研いだりすると、使い物にならなくなる。

「ハサミって、切れ味のいい刃が2枚あればいいというものじゃないんです。刃を『拝ませる』というんですけど、2枚の刃が微妙に湾曲しているんですね。

包丁と同じように研いだら、この湾曲がどんどん狂っていってしまって、ますます切れなくなるので、湾曲を維持しながら研がなきゃいけません」

ハサミを研ぐのは素人には難しいので、切れ味が落ちたら専門業者にメンテナンスに出す。それが手になじんだ一番のお気に入りだったら、美容師にとっても痛手だし、不安だろう。

そこに目を付けたのが、菊井喜代次さん。もともとドリルなどの工具に使われていたコバルト基合金なら、性質上、絶対に錆びないし、切れ味も長続きする。これを使って理美容師用のハサミを作ろうと、開発を進めたそうだ。

しかし、ステンレスに比べてコバルト基合金は粘りがあるため削りづらく、加工時に折れやすい。かなりの試行錯誤を重ねてようやく完成したのが、「コバルトシリーズ」だった。

自分が美容師だとして、錆びるハサミと錆びないハサミ、どちらを使うかと問われたら、錆びないほうを選ぶ。同じように考える美容師が多かったのだろう。「コバルトシリーズ」はロングセラーになり、発売から46年経った今でも多くの美容師に選ばれている。

健一さんは、ハサミの製造過程を学びながら、扱うのが難しいコバルト製をはじめ、月に何百本ものハサミを作りあげる職人の技術や、完成度の高さに頼もしさを感じた。

象徴的な存在が、工場長の辻内利勝さん。ハサミの肝となる刃の湾曲を作る「タタキ」をひとりで担当しており、この道36年のベテランだ。

「コバルトは難しいんですよ。よそのメーカーさんでもなかなかやらんちゅうのは、温度変化にいきなり反応するから。あと叩き所を間違えるとポーンと折れてしまう。だから、加工にかなり熟練の経験値が必要なんです。

上がってきたハサミをぱっと見て、ここ、もうちょっとこないしたらええ品物に変わるなとか、もうちょっとここをポンポンってやっといたら、よう切れるようになるってわかるのは、すべてが経験ですね。本当にもう僕、毎日、1万べん、100万べん叩いてますから」

工房で日々を過ごすうちに、「うちは、間違いなくいいハサミを作っている」と確信を持った健一さんは、従来の商売のやり方を変えようと考えた。

美容業界は、独特の慣習でビジネスが行われている。菊井鋏製作所で作られたハサミを売るのは、日本全国の美容院に訪問販売をしているハサミ問屋さん。大手は存在せず、無数の業者が全国をカバーしている。

問屋さんは、一軒、一軒、美容院を巡って注文を取ってくる。もちろん、いくつかのメーカーと取り引きしていて、美容師と話をしながら、そのうちのどれかを売る。そこで集めた注文が、毎日、FAX(!)で菊井鋏製作所に届く。

10丁の時もあれば、20丁の時もあるが、すべて同じハサミとは限らない。菊井鋏製作所は、自社ブランドで12種類のハサミを作っているだけでなく、他社から依頼を受けて、他社ブランドのハサミも作っている(OEMという)。そのうちのあれが3丁、これが4丁といった具合で、細かな注文が記されている。

付き合いのある問屋さんは数社あるので、同じような注文が、毎日あちこちから届く。それを集計して、漏れがないようにスケジュールを組むのが菊井鋏製作所の日課だ。

健一さんが懸念していたのは、OEMの割合の多さだった。他社から技術力を見込まれての依頼なので誇らしくもあるが、菊井家の誇りであるコバルトシリーズも他社ブランドで販売されていることに危機を抱いていた。

「仕事を始めた時から、歯がゆかったですね。これだけいいものを作って、たくさんの有名な方たちに使っていただいているんですけど、あくまでもOEMでやっている仕事なので『うちのハサミです』と表に出せないんです」

業界の外に目を転じれば、自分たちのオリジナル商品を出して、勝負をかけているモノづくり系の企業が増えている。「うちも菊井鋏のブランドを作りたい」と考えた健一さんは、2015年、ものは試しとコバルトシリーズでグッドデザイン賞に応募してみた。

すると、シンプルな機能美を評価されて見事に受賞。長年、菊井鋏製作所のオリジナルを愛用してくれている美容師から「良かったね!」と言われたことが自信になり、ブランディングに力を入れていくことを決意する。

2016年、29歳で父親の後を継いだ健一さんは、「キクイシザース」のブランドの認知度を上げるために新しくホームページを設けた。そこで自社製品を紹介し、オーダーメイドも含めて、直接注文を受けられるようにした。

さらに、一番ブランド力のあるコバルトシリーズのOEM生産を徐々に減らしていった。美容師に「コバルトのハサミだったら菊井鋏製作所」というイメージを持ってほしかったのだ。

そこで立ちはだかったのは、昔ながらの商習慣。

直販を始めたことで、ハサミ問屋との間に摩擦が生じるのは避ける必要があった。菊井鋏製作所の売り上げの大半は問屋がとってきた注文で成り立っているので、「そんなことするなら、おたくのハサミを売らないよ」と言われたら、大打撃を受けてしまう。

でも、それを恐れて行動しなければ、これまでと何も変わらない。どうしたらいいのかと頭を悩ませた健一さんは、意外なアイデアを実行する。

それは、アメリカ進出。

実は健一さんが中学生の頃、父親がアメリカにハサミを卸していたことがあった。その取引は途絶えていたのが、たまたま、そのハサミを見たアメリカのインポーターから「まだ菊井さんがハサミ作ってるなら、欲しいんだけど」と連絡がきたのだ。

その時に閃いた。「アメリカなら、誰の迷惑にもならない!」

さっそく、中小企業基盤整備機構の「海外ビジネス戦略推進支援事業」に応募したところ採択され、2016年11月に渡米。

その際に知り合った商社から招待を受けて、翌年11月には、ハサミやバリカンなどを研ぐ技術者向けの展示会「インターナショナル・ビューティー・シャープニング・アソシエーション(IBSA)」で展示を行った。

2度の渡米で感じたのは、日本人とアメリカ人の考え方の違い。日本人の美容師はハサミを丁寧に扱い、長く使うが、アメリカ人の美容師は安いハサミが消耗したら買い替えるという文化だった。

しかし、なかには職人肌の美容師もいて、1年に10本ほど注文が来るようになった。その売り上げは微々たるものながら、想定外の嬉しい効果があった。

理美容師用のハサミを作る工房の、京大卒の3代目がアメリカ進出を目指す。このストーリーが注目を集め、いくつかの日本のメディアに報じられた。

すると、理美容師用のハサミがニュースになること自体がめったにないことだから、問い合わせが一気に増えた。

連絡をしてきたのは、全国の職人気質の美容師たち。徹底的に道具にこだわる彼らは、コバルトシリーズを生んだ菊井鋏製作所の存在を知り、オーダーメイドで注文をしてくるようになった。

「僕、すごくアメリカが好きとか、海外にめっちゃ行きたいとかじゃなくて、できるだけ今までの取引先の邪魔をしないところを選んだら、結果的に海外だったんです。それで興味を持っていただくことが増えたので、アメリカに行ってよかったですね」

口コミや積極的な情報発信によって少しずつ顧客が増え、最近は問屋からの注文も含めると売り上げの2、3割が自社製品になった。

そして、平均年齢45歳の工房に、20代の若い女性が見習い職人として入社した。家業を継いでからしばらく感じていた歯がゆさ、もどかしさは、最近ずいぶんと薄れてきたそうだ。

<取材協力>

菊井鋏製作所

和歌山県和歌山市小雑賀2-2-31

https://www.scissors.co.jp/

文:川内イオ

写真:中村ナリコ

*こちらは、2019年9月30日の記事を再編集して公開いたしました。

すぅーー、ぴた。

気持ちいいほど液だれしない醤油差しを作るメーカーがあります。

青森の老舗ガラスメーカー「北洋硝子」。

液だれしないことで評判だった、元々の北洋硝子の醤油差しは、こんな姿。我が家にある、という人もいるかもしれませんね。

それが数年前、「液だれしない」機能を昇華させて、全く新しい形の醤油差しが登場し、話題となりました。

商品名は「THE 醤油差し」。

よくある注ぎ口の「くちばし」がなく、やや小ぶりでシンプルな佇まいは、実は従来の醤油差しからすれば「とんでもない常識破り」から生まれ、大ヒット。

誕生のきっかけは、とあるブランドの野望でした。

「世界一美しい、液だれしない醤油差しを作りたい」

「うちに声をかけてくれて嬉しかった。でも話を聞いてまず思いました。『そんな簡単なもんじゃない』って」

青森県青森市。

北洋硝子の工場に、ある相談が持ち込まれます。

「北洋さんの醤油差しは素晴らしい。だからその技術力を活かして、こんなプロダクトを作れないだろうか?」

相談主はこう続けました。

形を今の丸型より三角形に近づけて、昔ながらの円錐形にすること。従来よりやや小ぶりにすること。フタ部分も全て透明度の高いガラス製で、表面は装飾なくツルっと平滑であること。

何より、注ぎ口のくちばしを無くし、それでいて液だれしない機能は保つこと。

依頼主の考える原理的には、これらの設計が可能なはずだ、と。

「そんな、簡単なもんじゃないぞ」

迎えた工場長の中川さんは、やがて打ち解ける相手に、率直にそう伝えたと言います。

熟練の職人も難色を示すほどの「究極の醤油差し」の相談を持ちかけたのは、プロダクトブランド「THE」代表の米津雄介さんと、プロダクトデザイナーの鈴木啓太さん。

同ブランドでは「THE 飯茶碗」や「THE TOWEL」など、「あらゆるジャンルのメーカーと共に、誰もが納得する未来の定番を作る」ことを掲げた商品開発が行われてきました。

そして2014年、満を持してTHEのラインナップに加わることになったのが、醤油差し。

この日本独自の食卓道具に、ブランドが「最も重要な機能」と考えたのが「液だれしないこと」でした。

液だれしたわずか一滴が、手や食卓に滴り、時にテーブルクロスや服に茶色いシミを作ってしまうことは、日本人共通の「残念な経験」かもしれません。

米津さんたちが自ら日本中のあらゆる醤油差しを検証したどり着いたのが、液だれのしにくさで定評を得ていた、北洋硝子さんの醤油差しでした。

中川さんいわく、

「一番のポイントはフタなんです。くちばし部分にこれだけ長さがありますね」

THEが見つけ出した北洋硝子さんの「液だれしない醤油差し」は、元々は40年ほど前に大阪のガラスメーカーが開発したもの。

10数年前にその会社が廃業することとなり、技術を見込まれて製造を引き継いだそうです。今やこの「液だれしない」構造は、北洋硝子さんしか作ることができません。

「この長いくちばしが、従来型の液だれしない秘訣でした」

口先までの距離、カーブの描き方、わずかな削りの具合。細やかな技術の全てを、中川さんはじめ職人たちは必死で覚えたと言います。

「ところがTHEではこのくちばしをつけてはいけないという。醤油が滴る口先まで、距離がとても短いんです」

中川さんを驚かせたデザイン案は、「これからの定番」を志すブランドとしての強い意志の現れでした。

「THE 醤油差し」のコンセプトは「世界一美しい、液だれしない醤油差し」。

機能だけでなく、形状や素材、歴史背景などをふまえた文化的な面でも、今の暮らしに即した新しい「らしさ」を提案したいと、米津さんたちは考えていました。

デザインの出発点にしたのは、多くの人が「定番」としてイメージを持っている、赤いフタに円錐形ガラス瓶の、 昔懐かしいあの醤油差し。

このフタ部分もガラスで作ることで、プラスチックパーツのねじ込みが不要となり、より衛生的ですっきりした見た目に。

さらに、醤油を使う頻度が以前より減った今の食卓をふまえ、実容量を鮮度が落ちないうちに使い切れる80mlに設定。

全体にやや小ぶりにサイズダウンさせながら、底を厚めにすることで倒れにくい構造を目指しました。

「でもね、ガラスっていうのは丸く作る方が簡単なんです。力が均一に働きますから」

「ところがこの醤油差しは三角形で、おまけに底だけ厚い構造。

その上こんな注ぎ口の形状で液だれしないようになんてー」

できない、とは工場長は言いませんでした。

「うちはどんな依頼も、まず断らないスタンス。

そうやって作れるものを増やしてきたから、流通に不便な青森の地でも、他に負けないものづくりをして評価を得てこられたんです」

どんな難題も「応えられる」理由は、製造現場にありました。

北洋硝子さんの工房には、ベテランから若手まで、幅広い年代の職人さんの姿があります。若い人も多い印象です。

灼熱の炉で溶けた液状ガラスが冷え固まるまで、ほんの数十秒の間に造形していくガラスづくりは、一瞬たりとも気を抜けない連携プレーの連続。

緊張感ある現場ですが、みなさん表情は生き生きと楽しそうです。

「彼らにね、こんな醤油差しの相談が来たんだけどどう思う?って聞いたんです。

そうしたら、やってみたいってみんな手をあげるんです。

じゃあ、やってみようか、と」

「THE 醤油差し」は数ある北洋硝子さんの製品の中でも最高難易度。

社内には、このたった一つのアイテムのための専門のチームがあり、注文が入ると1週間前から綿密にミーティングをして製造に当たるそうです。

「来週から作るよってなると、今でも『2時間残っていいですか』って自主的にミーティングが始まるんです」

素材には高い透明度を誇る「クリスタルガラス」を使用。わずかな気泡でも目立ってしまうため、扱いには高い技術力が必要になります。

「ここまで高い透明度で製品にできるのは、うちだけです」と中川さん。THEを手がけるチーム員はわずか7名という少数精鋭です。

最も重要な注ぎ口は、液だれしない絶妙な角度で削れるよう、必要な器具や機械もオリジナルで開発したそう。

こうして北洋硝子さんが総力を注いで完成した醤油差しは、醤油だけでなく、オリーブオイルやソース、お酢などを入れても合うデザインに。

何より「本当に液だれしない!」と大ヒット商品となりました。

「元々の醤油差しは、何十年ものアイディアが積み重なってできた形です。

それを越えて覆していくTHEのおそろしさ。あの二人に依頼されなければ、こういう考えも浮かばなかったわけですからね」

未知の製造にチャレンジすることで、北洋硝子さんの全体的なものづくりの質も向上したと言います。

「妥協しないのが、THEなんです」

とは、THEの米津さんや鈴木さんではなく、工場長である中川さんの言葉。

この一言に、「世界一の醤油差し」への誇りが凝縮されていました。

<掲載商品>

THE 醤油差し

*THEの米津さんが「THE 醤油差し」開発プロセスと奥深い醤油差しの世界を語る記事も合わせてどうぞ:「デザインのゼロ地点 第1回:醤油差し」

<取材協力> (登場順)

北洋硝子株式会社

青森県青森市富田4-29-13

https://tsugaruvidro.jp/

THE株式会社

http://the-web.co.jp/

文:尾島可奈子

写真:船橋陽馬

*こちらは、2019年7月8日の記事を再編集して公開いたしました。

京都屈指の名刹、南禅寺からゆっくり歩いて約10分。インクラインをすぎたところに見えてくるのが、無鄰菴 (むりんあん) です。

明治・大正時代に活躍した政治家、山縣有朋 (やまがた・ありとも) が建てた別荘。足を踏み入れると、そこには芝生の丘がつらなる緑ゆたかな庭園空間が広がっています。

庭の向こうには東山と青い空。しゃらしゃらとながれる琵琶湖疏水の流れ。なんだかとっても開放的な気分になります。

「そうなんです。それが無鄰菴庭園の特徴なんです。

庭には一般的な評価の基準があるわけでなく、それぞれにその庭ならではの価値がある、という考え方をします。

無鄰菴の庭園には、主に3つの特徴があるとされているんですよ」

ご案内いただくのは植彌加藤造園株式会社(うえやかとうぞうえん)知財管理部の山田咲さん。

先ほどまで、植彌加藤造園さんが創業以来 御用庭師を務める、南禅寺のお庭を山田さんと一緒にめぐってきました。

そこから歩いて10分ほどの距離にある、ここ無鄰菴も、植彌加藤造園さんが管理をされています。

「南禅寺から無鄰菴、この2つの庭を訪ねることで、約400年の時間をタイムトリップすることができるんですよ」

これが、今回のキーワード。さあ、どんなお庭が待っているでしょうか。

南禅寺編はこちら:「京都で『徒歩10分で400年』のタイムトリップ。庭を歩くと、南禅寺エリアはもっと楽しい」

無鄰菴は、明治29 (1896) 年に完成しました。

庭園は、施主 (せしゅ。庭のあるじ) である山縣有朋の旗振りのもと、七代目小川治兵衛が手がけたもの。七代目小川治兵衛は「植治 (うえじ) 」と呼ばれ、後に明治を代表するカリスマ作庭家となっていきます。

その植治の出世作となったのが、この無鄰菴。1951 (昭和26) 年に、国の名勝庭園に指定されています。

山田さん曰く、名勝指定に際して無鄰菴の庭の「固有の価値」とされたのが、こちらです。

一 東山から連続的に構成された空間

一 躍動的な琵琶湖疏水の流れ

一 明るい芝生の空間

確かに広がる景色とぴったり重なります。かなり明確に定義されているのですね。

「先ほど見てきた南禅寺の方丈庭園とは、ずいぶん違うことに気づかれると思います。この違いが、明治時代の『新しさ』なんですね。無鄰菴によって近代日本庭園が確立したと言われています」

江戸から明治へ。封建制から近代国家へと変わった、大転換の時代。そうした時代や社会の価値観の変化が、庭の表現にもあらわれていたとは、驚きです。

「枯山水庭園は、部屋から見るようにつくられていました」

確かに、南禅寺方丈の白砂を敷き詰めた庭は、絵のように眺める「鑑賞するための庭」でした。

「それに対して、この無鄰菴の庭は、山村の風景を再現し、園路を散策して楽しむものとしてつくられています。『経験としての庭』と言えるでしょう」

経験としての庭。そこに自分が入っていく。

「私」という個人の体験や感覚が、より大事になっているのですね。そこにも明治という時代の変化が感じられます。

「身体にどういう記憶を残させるか。身体感覚で味わう庭です。ぜひ、五感をフル活用して、園内散策を楽しんでください。

まず、園路を『何となく歩かない』ことがおすすめですよ」

何となく歩かない?では、どう歩くとよいのでしょう。

「園路には、施主のメッセージが隠されています。その暗号を読み解いていくと、お庭がもっと楽しくなりますよ」

そのひとつとして山田さんが教えてくれたのが、「視点場 (してんば) 」。道の分岐点や突き当りなどにある少し主張のある石や、立ち止まりやすくなっている場所などをそう呼ぶそうです。

「もし見つけたら、いったん立ち止まって、そこからの景色を眺めてみてください。きっとひとあじ違うはずです」

視点場は、いわばビュースポットが設計されているのですね。

園路を歩きながら、視点場を探し、サインを放っている石の上で足をとめて、景色を楽しむ。

なるほど、そんな歩き方はしたことがありませんでした。文章に句読点を打つように、メリハリのある園内散策が楽しめそうです。

園路を進んで突き当りまでいくと、雰囲気が変化してきた気がします。なんだかちょっと、森っぽいような‥‥?

「そのとおりです。奥へ行くにしたがって、里から野へ、野から山へと、山深くなっていく。そうした構成になっています。木々も大きく、山中の林のようになっていきます」

山田さんの言葉どおり、いちばん突き当りまでいくと、そこはもう鬱蒼と茂った山中のよう。そしてそこに忽然と現れた滝がありました。

「三段の滝と言います。京都の醍醐寺三宝院庭園にある、三段の滝を模したものと言われています。ここにも、南禅寺方丈で見たのと同様に、飛泉障り (ひせんさわり) の枝がさしかかっています」

醍醐寺三宝院庭園は、豊臣秀吉が「醍醐の花見」の際に自分で設計した庭です。

山縣有朋は秀吉びいきだったらしく、園内には他にも醍醐から運びこんだ石が使われているそうです。

「また、滝の手前の庭園中央部の池は、母屋からは見えないように隠されています。この庭の主山となる東山の眺望を際立たせるためです」

聞けば聞くほど、こまやかな配慮と設計が施されていることがわかってきます。

「無鄰菴をはじめ、この南禅寺界隈に多くの庭園が集まっているのには、理由があります」

広い土地があったからでしょうか。

「それもあります。ですが、より大きかったのが、琵琶湖疏水の存在です」

琵琶湖疏水は、滋賀県の琵琶湖から京都へ引かれた水路で、明治18 (1885) 年に着工し、明治23 (1890) 年に完成。これにより、京都には大量の水、舟の道、灌漑用水、防火用水、水車動力、そして水力発電などがもたらされます。

「そうした多目的な水の用途のなかに、『庭園用水としての利用』も生まれました」

「なみなみと注ぐ琵琶湖疏水の水は、京都の庭づくりを大きく変えました。

琵琶湖疏水が山科地区を通って京都に流れ込む入り口が、まさにこの南禅寺界隈のすぐ近くの、蹴上だったのです」

無鄰菴庭園を皮切りに、このエリアには、琵琶湖疏水のゆたかな水をつかった近代日本庭園が、次々とつくられていきました。

對龍 (たいりゅう) 山荘、何有荘 (かいうそう) 、野村碧雲荘 (へきうんそう) 、住友有芳園 (ゆうほうえん) 、流響院、平安神宮神苑‥‥。

非公開の庭園も多いなか、常時一般公開されて誰でも見学できる無鄰菴庭園は、庭好きでなくともありがたい存在と言えます。

「この庭をつくった山縣有朋は、新しい時代の新しい価値観を、庭園で表現しようとしました。約120年前の前衛の気概も感じながら、庭の声に耳を澄ませていただけたらと思います」

江戸時代を経て、明治、そして現代にいたる約400年の庭の旅、いかがだったでしょうか。

春は新緑、夏は青々と、秋は色づく紅葉。そして落葉樹が葉を落とす冬は、庭の骨格がもっともよく見える季節。四季折々、それぞれの味わいが楽しめるのも日本庭園の魅力です。

庭に隠されたメッセージと出会いに、南禅寺・無鄰菴と遥かなタイムトリップに出かけてみては。

<取材協力>

植彌加藤造園株式会社 (Ueyakato Landscape)

https://ueyakato.jp/

文:福田容子

写真:山下桂子

*こちらは、2019年8月16日の記事を再編集して公開いたしました。

6年間、毎日通学を共にするランドセル。

幼い頃は、少し大人になったあかしのような憧れの存在でした。そして大人になった今では、目にすると子どもの頃を思い出す懐かしいもの。

私たちにとって馴染み深いランドセル、実は日本独自の通学鞄なのだそう。でも、よく見るかたちですが、なぜランドセルはきまって「箱型」なのでしょう?

ランドセルの起源は明治時代。官立の模範小学校として開校した学習院初等科が、学校指定の鞄を設けたことにあります。

学習院では明治10年の開校当初から制服が採用されました。しかし、通学形態に指定はなく、教科書を風呂敷に包んで徒歩で通う子もいれば、馬車で通ったり、使用人に荷物を預ける子もいたりと様々。

その後、同校では「教育の場での平等」という理念のもと、学用品は自分の手で持ってくるべきと改めました。馬車や人力車で通学すること、使用人に荷物を預けることも禁止しました。

そこで採用されたのが、持ち運びの利便性が高かった軍隊用の布製鞄「背嚢 (はいのう) 」。いわゆるバックパックです。

背負い鞄で両手がふさがらず、子どもたちの安全性を確保できると考えられました。オランダ語で背嚢を示す「ランセル」が変化して、「ランドセル」という言葉が生まれたのだそう。

指定鞄があることで、自分で支度をして背負って通学する習慣がつく。自立教育の一環であったとも言われています。

さて、リュックサックのようなデザインから、現在の箱型ランドセルが生まれたのは明治20年のこと。

当時の皇太子であった嘉仁親王 (後の大正天皇) が学習院初等科に入学する際、内閣総理大臣の伊藤博文がお祝いの品として特注ランドセルを献上します。その特徴は、背嚢やリュックサックとは異なり、箱形をした革製のものでした。

このデザインが踏襲され、現在のランドセルが生まれることとなったのです。

「カチっとした革製のランドセルは、きっと子どもたちの憧れの的だったんでしょうね」

そう語るのは、長きにわたりランドセルをつくり続けてきた鞄メーカー「大峽製鞄 (おおばせいほう) 」の専務・大峽宏造 (おおば こうぞう) さん。

「ランドセルは100年以上、基本的な形が変わっていません。見た目だけでなく、機能面でも完成されたデザインだったんです」

「機能面でも完成されたデザイン」とは?

詳しくお話を伺いました。

改めて眺めてみると、不思議な形をしているランドセル。そもそも、なぜ箱のような形が良いのでしょうか。

「まず、箱型だと荷物が整理整頓しやすい。教科書も折れることなく並べて収納でき、走り回っても中の物がぐちゃぐちゃになりません。

それに、側面に厚みがあることでクッション性が生まれ、転んでも中身がつぶれません。子どもが誰かとぶつかった時に衝撃を和らげてくれるという一面もあります。後ろに倒れても頭を地面に打ち付けずに済みますしね」

さらには、箱型のランドセルは重心が高いので、体を少し前に傾けるだけで重心が背中に乗り、重さを感じにくくなるのだそう。

両手が自由になるというバックパックの利点に加え、箱型であることが使いやすさや安全性を高めています。

変わらぬかたちには理由がある。見慣れたランドセルには、子ども達のことを考え抜いた様々な工夫が詰まっていました。

※大峽製鞄が進化させてきた現代のランドセルのお話はこちらの記事(同じに見えて全然違う!ランドセルの使いやすさの秘密)をどうぞ。

<取材協力>

大峽製鞄株式会社

東京都足立区千住4-2-2

03-3881-1192

https://www.ohbacorp.com/

一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会

http://www.randoseru.gr.jp/

参考文献:「ランドセル130年史」 (一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会 平成28年11月1日)

文・写真:小俣荘子

画像提供:大峽製鞄株式会社

※こちらは、2019年3月14日の記事を再編集して公開しました。

「ナンパしたとですよ(笑)」

佐賀県佐賀市にある和紙工房「名尾手すき和紙」7代目の谷口弦さんに、和紙をすいている若い職人さんのことを尋ねると、そう言った ──。

※「名尾手すき和紙」については「和紙屋のどら息子がおかしなことをやっとる、くらいが丁度いい」──伝統を受け継ぐ、若き和紙職人のサブカルチャーな目論み」をご覧ください。

ものづくりの世界に飛び込んだ若きつくり手たちがいる。

何がきっかけで、何のために、何を求めてその道を選んだのか。そして今、何を思うのか。さまざまな分野で活躍する若手職人を紹介する新連載。3回目は和紙職人である。

話を聞いたのは小副川天斗(おそえがわたかと)さん。作業風景を見ていると、彼はまるで音楽に合わせて踊っているかのように独特なリズムで紙をすいていた。

仕事をするきっかけはナンパだったとお聞きしました。

「まあ、そんな感じですね。音楽イベントでたまたま弦さんに会って、そのときに『うちにこない~?』と誘われて(笑)」

ずっと仕事を探していた。

アルバイトをしながら自分が進むべき道を模索して、いろんな人に声をかけていた。よく行く飲み屋の主人だったり、そのとき働いていたバーのお客さんだったり。

求めていたのは一般企業などの社員としての働き口ではなく、

「手を動かすっていうか、ものをつくる仕事がしたくて。でも、それが何かといわれれば、そのときは分からなくて。こう言ったらなんですけど、何でもいいっちゃ何でもよかったんですよね(笑)

で、ちょこちょこと声をかけていただいたんです。それこそ家具をつくる工房だったり、内装屋さんとか、配管屋さんとか‥‥」

その中の一つが谷口さんからの「うちにこない?」だった。いくつもの選択肢のなかから和紙職人の道を選んだ理由は何なのか。

「いろいろな現場を見せてもらったんですけど、そのなかで一番、何をしているのか分からなかったというか、知らなかったのが和紙だったんです。

せっかくやるんだったら知らないことのほう楽しそうだから‥‥」

知らないことを知ること、やったことのないことをやることは、ある種の怖さや面倒臭さが伴うものだが、小副川さんにとってそれは楽しみでしかないという。

そして22歳のとき。それまでの自分とは無縁だった和紙の世界に、漠然と飛び込んだ。

最初に教えられたのは紙すきの技術。それも難関とされる薄い紙をすくことだった。

「とりあえず難しいことからやれ、と一番薄いタイプの紙すきから教えてもらいました。はじめに簡単な紙すきを覚えちゃうと薄い紙になったときに、まったくできなくなるから、と」

薄くて大きな和紙。いわば名尾手すき和紙の伝統芸でもある提灯紙を漉くことから修業は始まった。

以前、谷口さんは言っていた。「提灯紙は薄くて丈夫でなければいけない。光を通さなくてはいけないし、薄いからといってすぐに破れるようではだめで、十分な強度が必要である」と。

※詳しくは「名尾の山里でたった1軒の和紙工房が“残しておきたい紙づくり”」をご覧ください。

実際、難しい技術が求められた。

桁と呼ばれる木枠と目の細かい簀からなる簀桁(すげた)で原料液をすくい上げ、繊維をむらなく絡ませるため縦にゆすり、横にゆすり、また縦にゆすり‥‥を繰り返す。

穴があいたり、繊維が偏っていたりするのは論外で、

「厚みが出過ぎてもいけないし、全体的に均一な状態にすかなくてはいけないし。紙をすくことはできるんですけど、果たしてそれが使いもんになるかといわれたら、やっぱりそうはいかなくて」

ちなみに和紙の厚さはミリではなく匁(もんめ)で数える。1匁は3.75グラム、2匁は7.5グラム、3匁は11.25グラムというように重量でカウントするそうである。

つまり同じサイズでも1匁と2匁では厚さが違い、1匁の紙を求められているのに重さが不足していたり、反対に超えてしまえば、それは規格外になるというわけだ。

そしてすいている紙を1匁に合わせるのは「感覚でしかない」(谷口さん)という。

すきの技術はもちろん、職人ならではの経験や勘が必要になる。難しかった。でも。それ以上に──小副川さんは楽しかった。

「はじめて仕事が楽しいなと思えたんですよね‥‥仕事って楽しいものなんだ、ってことを知ったというか。この仕事、好きだなって」

修業を始めて1年と4カ月。小副川さんは独特なリズムで紙をすいていた。まるで音楽に合わせて踊っているかのような動きをしながら。

たてたて、よこよこ。たてたて、よこよこ。原料液の入ったすき船のなかで簀桁を揺らすたびに、ぽちゃぽちゃとした音が立つ。

静かにゆっくりと、といった和紙すきのイメージとは異なり、ダイナミックに揺するのは繊維の長い梶の木を原料に使う名尾和紙ならではの特長でもある。

リズム、リズム。リズムにのって紙をすく。

「最初からこのリズムで紙をすいていたわけではなくて。

ある程度、紙がすけるようになってきて、自分なりに少しだけ厚みのこととか、精度を上げることとかを考えるようになってから、だんだん自分のリズムができてきたというか‥‥

で、リズムにのれるようになってきてからは、やっと、ちょっとだけ精度が上がるようになってきたと思います」

自分のすいた紙が「職人さんに使ってもらえることが嬉しい」と小副川さんは言う。

「たとえば提灯をつくる職人さんに自分のすいた紙で提灯を仕立ててもらえるというか。次のつくり手にわたるような仕事であることが面白いな、と思っていて。

とくに提灯紙は1匁2匁よりもうちょっと細かく単位が分かれていて、結構シビアなんですよ。そんな厳しい職人さんたちに『これでOK』と認められるのがすごく嬉しかったりしますね」

もちろん覚えることはまだまだある。

原料である梶の木の栽培や収穫から、それを柔らかい繊維にするまでの果てしない工程、すいた紙の乾燥技術まで。

「それこそ和紙づくりって終わりのないような世界ですよね。追求しようと思えばどこまでもできる。

それに弦さんは単純にこれだけをしていればいい、みたいなタイプじゃない。自分でいろいろ考えて新しいことにどんどんチャレンジをしているし‥‥本当に終わりなんてないですよ」

そう言って嬉しそうに笑う小副川さん。

「和紙職人として、自分はまだ5%くらいです」

知らないことは知りたいし、やったことのないことはやりたい──そんな彼の和紙づくりの楽しい道のりは、まだ始まったばかりのようである。

佐賀県佐賀市大和町大字名尾4756

0952-63-0334

www.naowashi.com

文:葛山あかね

写真:藤本幸一郎