こんにちは。

中川政七商店ラヂオのお時間です。

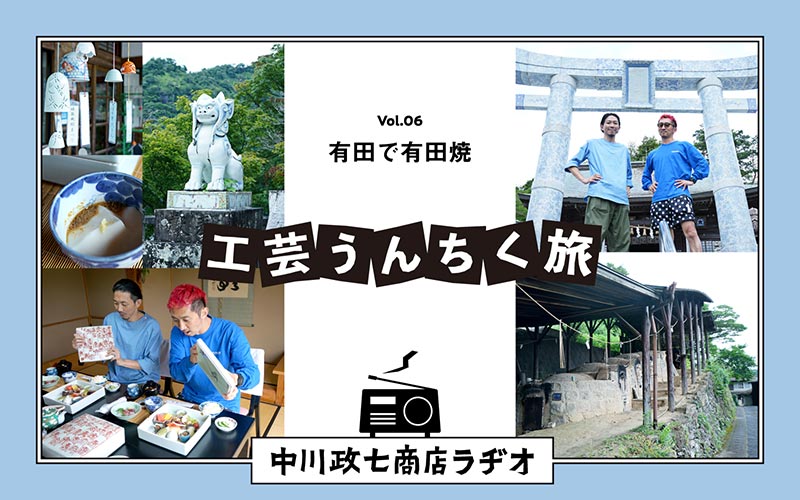

「工芸うんちく旅」は、工芸好き男子ふたりが、日本の工芸産地をめぐり、職人さんや地元の方々から聞いてきたうんちくや小ネタ、地域の風習、食文化などを紹介する番組です。

佐賀県有田町/有田焼

<前編>

<後編>

今回の舞台は佐賀県有田町。

佐賀県有田町といえばご存知、有田焼です。有田焼は全工芸品の中でもトップクラスの知名度を誇る焼き物で、有田焼の歴史は日本磁器産業の歴史そのものだと言われるほど。今回お話を伺ったのは、有田町で150年続く窯元、幸楽窯の徳永隆信(たかのぶ)さん。

編集者の引地海が以前、海外の陶芸家に聞かれた「日本にはなんであんなにたくさん窯元があるの?ベストワンはどれ?」という質問をきっかけに、そもそも磁器と陶器の違い、磁器の強み、いかにして有田焼が有名になったかを紐解いていきます。

後編では、有田町を巡った中で印象的だったスポット、さらには高倉泰が有田町の後に訪れた伊万里市でつくられる鍋島焼についてもお話しします。

あまりにも有名で、名前は知っているけど実は細かくよくわからない、という方も楽しんで聞いていただけるはず。日本磁器産業の礎となった有田焼の歴史を語り尽くします。

プラットフォーム

ラヂオは7つのプラットフォームで配信しています。

お好きなプラットホームからお楽しみください。

・Spotify(前編・後編)

・Apple Podcast(前編・後編)

・Google Podcasts(前編・後編)

・Voicy(前編・後編)

・Amazon Music(前編・後編)

・Castbox(前編・後編)

・YouTube(前編・後編)

ナビゲータープロフィール

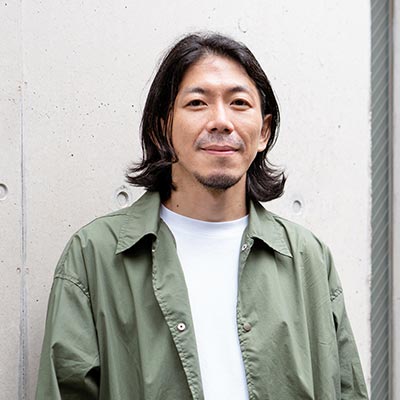

高倉泰(たかくらたいら)

中川政七商店による産地支援事業「合同展示会 大日本市」のディレクター・バイヤー。

大学卒業後、店舗デザイン・設計の会社を経て、2014年に中川政七商店に入社。日本各地のつくり手と共に展示会やイベントを開催し、商品の仕入れ・販売・プロモーションに携わる。

古いものや世界の民芸品が好きで、ならまちで築150年の古民家を改築し、 妻と2人の子どもと暮らす。山形県出身。日本酒ナビゲーター認定。ほとけ部主催。

twitterアカウントはこちら

引地海(ひきじかい)

Pomalo 株式会社 クリエイティブ・ディレクター。大学卒業後、広告代理店を経てフリーの編集者に。雑誌やWEBサイト、イベントの企画・制作・プロデュースを手がけ、2019年よりコンテンツ・エンジニアリング・カンパニー Pomalo(ポマーロ)に参加。11歳から17歳までをアメリカ・サンディエゴで過ごした帰国子女。2児のパパで、趣味はお弁当づくりとキャンプ。

製造風景

今回有田町をご案内いただいた、幸楽窯さんと一緒につくった「金鳥の渦巻蓋物」の製造風景をお届けします。

有田焼の技術の粋をご覧ください。

<関連記事>

有田焼と波佐見焼の歴史と違い。1500文字でめぐる日本磁器誕生の歴史

再興のキーは「先人の教えからゼロへの転換」 有田焼30年史に学ぶ

夏によく見るあの”缶”が有田焼に?再現することで見えてきた工芸の面白さ

有田焼とは伊万里焼と呼ばれた歴史と現在の姿

プレゼントキャンペーン

幸楽窯「錦川蝉小汁次」をプレゼント!

カワセミの形をした醤油差しは、かわいいだけでなく、液垂れしない特許を取得していて、受け皿なしで卓上に置いておける優れものです。

<応募方法>

twitterにて、ご応募ください。

【実施期間】

2022年9月2日(金)~9月30日(金)

【応募方法】

①「@nakagawamasa7」をフォロー

②「#工芸うんちく旅」をつけて番組の感想を添えてリツイート

でご応募完了です。

(すでにアカウントをフォローいただいている方も、ご応募可能です)

【結果発表】

2022年10月上旬頃を目安に、当選者さまへDM(ダイレクトメッセージ)をお送りいたします。

職人さんへの質問募集

職人さんに聞いてみたい質問などがございましたら、下記フォームよりご投稿お申し込みください。

現在募集中の工芸は、「南部鉄器」になります。

番組のご感想もお待ちしております。

次回予告

次回「工芸うんちく旅」は、9月30日(金)配信を予定しています。

「中川政七商店ラヂオ」では、別番組「季節の手ざわり」も配信中です。

こちらは、月に一度、季節ごとの風習や、暮らしに取り入れたい日本の文化についてお届けしています。

次回は9月16日(金)配信予定です。

お楽しみに。